18 نوفمبر 2024

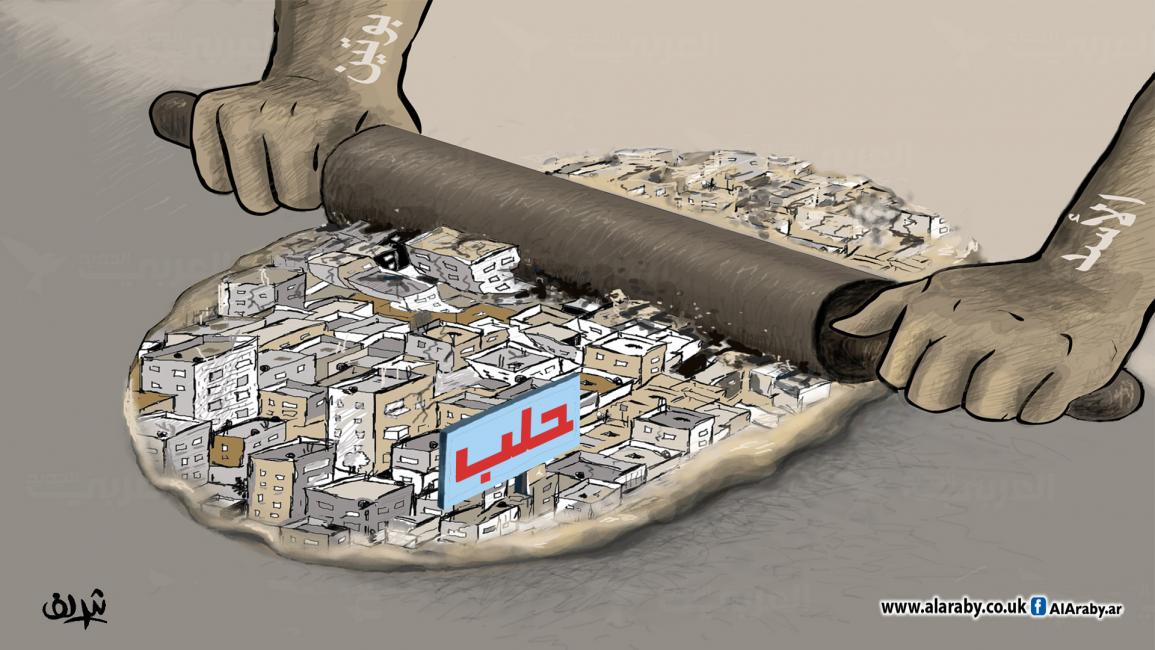

ما بعد معركة حلب

احتلّ التعويل على مواقف "الدول الصديقة" ودعمها الحيّز الأوسع والأساس من وعي المعارضة السورية، في رؤيتها لذاتها ولطبيعة صراعها مع النظام وطريقة تحقيق أهدافها، وضمن ذلك خصوصاً تعويلها على مسلّمة خاطئة ومضلّلة، مفادها بأن الولايات المتحدة، ومن معها، لن يسمحوا بسقوط حلب، أو أن "حلب خط أحمر".

اللافت أن هذا استمر مع تجاهل كل المواقف والتطورات والانتكاسات اللاحقة التي تخالف اعتقاداتٍ كهذه، والتي تمخّضت اليوم عن خسائر واضحة وكبيرة، وإلى انهياراتٍ كارثيةٍ، تهدّد بسقوط أهم مواقع المعارضة (حلب)، من دون ظهور إدراكاتٍ مغايرةٍ، تراجع تلك التجربة بما لها وما عليها، في هذا المنعطف من مسار الثورة، بدلاً من الاستمرار على النهج نفسه. بل إن ما جرى يفترض أن يضعنا أمام حقائق واضحة، ودروس مؤلمة، لا يمكننا أن نتجاهلها أو نستهين بها، في محاولتنا تجاوز ما حصل، وإيجاد مخارج حقيقية، وليست متوهّمة، تجعلنا نتغلّب على مساعي خنق الثورة من أكثر من طرف، وعلى أكثر من صعيد.

التعويل على الخارج الذي استسلمت له المعارضة، أو الذي استمرأته، خلال السنوات الماضية، سواءً بشقه السياسي أو بشقه العسكري، والذي أدى إلى التراخي والارتهان للخارج، وإخضاع المشروع الوطني أو حرفه، لصالح أجندة الدول "الصديقة"، أو لصالح الكيانات "الجهادية" المتطرّفة، والطائفية، أدى أيضاً إلى الانزياح عن الأهداف الأساسية التي تفجّرت من أجلها الثورة، وهي إسقاط نظام استبدادي تغوّل على حقوق السوريين، وصادر حقوقهم، وحال دون المواطنة، ودون إقامة دولة ديمقراطية تعدّدية، تضمن الحريات والحقوق والمساواة للجميع، بما في ذلك حقوق الجماعات القومية على تنوّعها، لأنها جزء من الحقوق العامة المشروعة. وفي المحصلة، أدّى هذا وذاك إلى خفوت أصوات المطالبين بالمشروع الوطني الواحد، أي مشروع التغيير السياسي وإقامة دولة مواطنين أحرار في دولةٍ مدنية ديمقراطية، لصالح جماعاتٍ فوضويةٍ متطرفةٍ وتكفيريةٍ، استغلت الفوضى والخراب والعنف الذي أنتجه النظام السوري لوأد ثورة السوريين أو تشويهها أو زعزعة وحدتها.

هذا يفترض أيضا مراجعة تجربة المعارضة المسلحة، بالتوازي مع ما نوّهت إليه في أكثر من

مقال سابق في "العربي الجديد"، عن ضرورة مراجعة التجربة السياسية، في طرح تساؤلاتٍ مثل: أين ومتى وكيف وبماذا كان يفترض بالفصائل العسكرية توجيه ضرباتها؟ وكيف كان يمكنها القيام بمهامها بحماية المدنيين؟ وما الذي ينبغي عليها فعله، لشلّ قوات النظام، وعدم تغوّل جيشه عليها، بإبعاده عنها لتوفير أسباب الأمان لقاطني تلك المناطق الجغرافية؟ وأين كان عليها أن تنسحب لتسمح للمجالس المحلية بإدارة شؤونها، وتحويل المناطق إلى نقاطٍ خارج الاقتتال أو الجبهات؟ وما الطرق والوسائل التي تسمح أو تسهّل على المنظمات الإغاثية الدولية لتقوم مجموعة "أصدقاء سورية" بدورها الدولي، لتمرير قراراتٍ أممية في وقتٍ فشلت فيه هذه المجموعة أممياً.

وزاد الطين بلة، إضافة إلى كل ما تقدّم عدم اتباع المعارضة العسكرية أي استراتيجية في المعارك التي تشتعل بين حين وآخر، وعدم التبصّر في دراسة طرق عملها وتداعياتها ونتائجها على المحيط المدني، خصوصاً وأنها تحدث داخل الأحياء السكنية في معظم الأحيان، ما يجعل كلفتها باهظة جداً، حيث لا يرتدع النظام، في ردود فعله الوحشية، عن القصف العشوائي لكامل جغرافية المنطقة، ما كان يوجب على فصائل المعارضة العسكرية الاعتراف بأن المعركة تجري في ظروف غير مؤاتية وغير متكافئة، وبالتالي لابد من تغيير الخطط المتبعة خلال سنوات أربع متتالية، خصوصاً مع تغول التدخل الإيراني، ثم دخول روسيا، بكل عتادها العسكري، على الخط.

في هذا الجانب، لعل الخطأ الفادح الذي تجاهلت المعارضة تدارك أثره هو عدم تعاطيها الجدّي والمسؤول مع مطلب المجتمع الدولي المطالَب بالنأي عن جبهة النصرة، وهذا وضعٌ يجعلنا نطرح السؤال: إذا كنّا على هذه الدرجة من الضعف، وكنا نريد دعم العالم ثورتنا، فإن هذا كان يجب أن يجعلنا نتكيّف مع العالم، لا أن نعارضه أو نعانده أو نتشاطر عليه، لأن هذا سرعان ما سينكشف، وسيضر بِنَا، ولا سيما أن جبهة النصرة لا تحسب نفسها على ثورة السوريين، ولا تهمها هذه الثورة، فلها مرجعيتها وأجندتها الخاصة، بحكم انتمائها لتنظيم القاعدة، وإعلانها عن مشروعها الذي يفترق عن مشروعنا الوطني بإقامة دولة ديمقراطية تعدّدية.

ولكي لا نبدو نتجنّى على معارضة عسكرية، خلت من قيادةٍ سياسيةٍ توجه حراكها، فلا بد من

الاعتراف أيضاً، على التوازي، بشبه عقم الكيان السياسي للمعارضة، لأنه عجزٌ عن تقديم أي شيء سوى البيانات، كما عجز عن استيعاب الممثلين الحقيقيين للفصائل الكبرى، ليكونوا جزءاً من حراكه، ويشارك معهم في رسم استراتيجيةٍ عسكريةٍ مناسبةٍ وعقلانيةٍ، تخدم نضال شعبٍ ضد نظام تسلطي، وتسلط الضوء على المظالم التي تقع على الحاضنة الثورية، وضرورات إيجاد آليات لدعمها وتطويرها، بدلاً من توريطها في حرب إبادةٍ، لم يتورّع النظام وحلفاؤه من استخدام كل أنواع الأسلحة فيها.

في ظل دروس الفشل هذه، لابد أن نكتشف طريق الأمل باستمرار الثورة، بعيداً عن ربطها بخسارةٍ هنا أو تراجعٍ هناك، وذلك بالعودة إلى الحراك الشعبي الذي يملك أصلا مشروعاً واحداً، هو إنهاء نظام الاستبداد وكل ما يشبهه، سواء أكان يحتمي بجيشٍ عقائدي أو "جهادي"، فكلاهما أذاقا الشعب السوري مرارة الاستبداد، واستباحا، من دون وجه حق، دماء السوريين الأحرار، فالعقائدية و"الجهادية" مجرّد ادعاءات، وهما بمثابة استبداد بوجهين لعملة واحدة.

اللافت أن هذا استمر مع تجاهل كل المواقف والتطورات والانتكاسات اللاحقة التي تخالف اعتقاداتٍ كهذه، والتي تمخّضت اليوم عن خسائر واضحة وكبيرة، وإلى انهياراتٍ كارثيةٍ، تهدّد بسقوط أهم مواقع المعارضة (حلب)، من دون ظهور إدراكاتٍ مغايرةٍ، تراجع تلك التجربة بما لها وما عليها، في هذا المنعطف من مسار الثورة، بدلاً من الاستمرار على النهج نفسه. بل إن ما جرى يفترض أن يضعنا أمام حقائق واضحة، ودروس مؤلمة، لا يمكننا أن نتجاهلها أو نستهين بها، في محاولتنا تجاوز ما حصل، وإيجاد مخارج حقيقية، وليست متوهّمة، تجعلنا نتغلّب على مساعي خنق الثورة من أكثر من طرف، وعلى أكثر من صعيد.

التعويل على الخارج الذي استسلمت له المعارضة، أو الذي استمرأته، خلال السنوات الماضية، سواءً بشقه السياسي أو بشقه العسكري، والذي أدى إلى التراخي والارتهان للخارج، وإخضاع المشروع الوطني أو حرفه، لصالح أجندة الدول "الصديقة"، أو لصالح الكيانات "الجهادية" المتطرّفة، والطائفية، أدى أيضاً إلى الانزياح عن الأهداف الأساسية التي تفجّرت من أجلها الثورة، وهي إسقاط نظام استبدادي تغوّل على حقوق السوريين، وصادر حقوقهم، وحال دون المواطنة، ودون إقامة دولة ديمقراطية تعدّدية، تضمن الحريات والحقوق والمساواة للجميع، بما في ذلك حقوق الجماعات القومية على تنوّعها، لأنها جزء من الحقوق العامة المشروعة. وفي المحصلة، أدّى هذا وذاك إلى خفوت أصوات المطالبين بالمشروع الوطني الواحد، أي مشروع التغيير السياسي وإقامة دولة مواطنين أحرار في دولةٍ مدنية ديمقراطية، لصالح جماعاتٍ فوضويةٍ متطرفةٍ وتكفيريةٍ، استغلت الفوضى والخراب والعنف الذي أنتجه النظام السوري لوأد ثورة السوريين أو تشويهها أو زعزعة وحدتها.

هذا يفترض أيضا مراجعة تجربة المعارضة المسلحة، بالتوازي مع ما نوّهت إليه في أكثر من

وزاد الطين بلة، إضافة إلى كل ما تقدّم عدم اتباع المعارضة العسكرية أي استراتيجية في المعارك التي تشتعل بين حين وآخر، وعدم التبصّر في دراسة طرق عملها وتداعياتها ونتائجها على المحيط المدني، خصوصاً وأنها تحدث داخل الأحياء السكنية في معظم الأحيان، ما يجعل كلفتها باهظة جداً، حيث لا يرتدع النظام، في ردود فعله الوحشية، عن القصف العشوائي لكامل جغرافية المنطقة، ما كان يوجب على فصائل المعارضة العسكرية الاعتراف بأن المعركة تجري في ظروف غير مؤاتية وغير متكافئة، وبالتالي لابد من تغيير الخطط المتبعة خلال سنوات أربع متتالية، خصوصاً مع تغول التدخل الإيراني، ثم دخول روسيا، بكل عتادها العسكري، على الخط.

في هذا الجانب، لعل الخطأ الفادح الذي تجاهلت المعارضة تدارك أثره هو عدم تعاطيها الجدّي والمسؤول مع مطلب المجتمع الدولي المطالَب بالنأي عن جبهة النصرة، وهذا وضعٌ يجعلنا نطرح السؤال: إذا كنّا على هذه الدرجة من الضعف، وكنا نريد دعم العالم ثورتنا، فإن هذا كان يجب أن يجعلنا نتكيّف مع العالم، لا أن نعارضه أو نعانده أو نتشاطر عليه، لأن هذا سرعان ما سينكشف، وسيضر بِنَا، ولا سيما أن جبهة النصرة لا تحسب نفسها على ثورة السوريين، ولا تهمها هذه الثورة، فلها مرجعيتها وأجندتها الخاصة، بحكم انتمائها لتنظيم القاعدة، وإعلانها عن مشروعها الذي يفترق عن مشروعنا الوطني بإقامة دولة ديمقراطية تعدّدية.

ولكي لا نبدو نتجنّى على معارضة عسكرية، خلت من قيادةٍ سياسيةٍ توجه حراكها، فلا بد من

في ظل دروس الفشل هذه، لابد أن نكتشف طريق الأمل باستمرار الثورة، بعيداً عن ربطها بخسارةٍ هنا أو تراجعٍ هناك، وذلك بالعودة إلى الحراك الشعبي الذي يملك أصلا مشروعاً واحداً، هو إنهاء نظام الاستبداد وكل ما يشبهه، سواء أكان يحتمي بجيشٍ عقائدي أو "جهادي"، فكلاهما أذاقا الشعب السوري مرارة الاستبداد، واستباحا، من دون وجه حق، دماء السوريين الأحرار، فالعقائدية و"الجهادية" مجرّد ادعاءات، وهما بمثابة استبداد بوجهين لعملة واحدة.