هل حقّاً في الإعادة إفادة؟

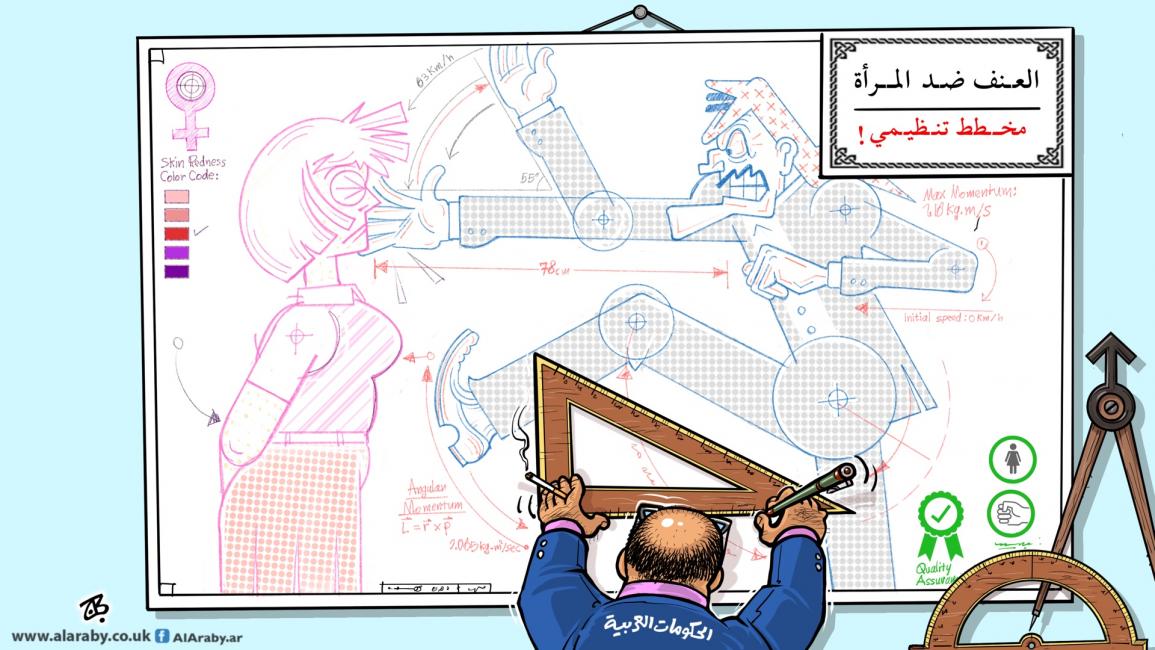

هل صحيح القول إنّ في الإعادة إفادة؟ ولم لا تكون الإعادة ناجعةً إذاً في قضايا العنف الذي يُمارَس بحقّ النساء، لا في العالم العربي وحده، وإنما في العالم بأسره؟ يستيقظ العالم مرّة في العام، في يوم المرأة، ثم ينام، فيما تتوالى التقارير وتتكاثر، منتهيةً إلى مقتل امرأة في العالم كل كذا دقيقة، أو تعرّضها للاغتصاب، العنف والتعنيف اللفظي كل كذا ثانية. هذا من غير أن يكون الأمر حكراً على طبقة اجتماعية دون الأخرى، ومع انتشاره بالتساوي ضمن الفئات المتعلّمة والأمّية، وبين سكّان المدن الكبرى والصغرى والأرياف. تكثُر التقارير والدراسات ومثلها أيضاً أخبارُ جرائم القتل والاغتصاب والتحرّش و... وليس من مجيب، وليس من رادعٍ حقيقيٍّ أو واقع يُظهر نية حقيقية بالاتّعاظ. ما الذي أتته النساء ليستحققن هذا القتل كلّه، وذاك الضنك والقسوة والمذلّة التي يعشنها كلّ يوم؟

لن يضيف شيئاً أن أقول إنّي لست نسوية، ولا ناشطة اجتماعية، وإني لا أنتمي إلى أية حركةٍ تدافع عن حقوق النساء. أنا ببساطة مواطنة من العالم تُراقب ما يجري على هذا الكوكب الذي لا يني يدور على آثامه وانتهاكاته بحقّ الضعفاء والمغلوبين على أمرهم. بيد أنّ أضعف الضعفاء هم بلا شكّ أولئك الفتيات الصغيرات اللواتي لا تحميهن أعمارُهن الصغيرة من أن يغْرز الوحشُ أنيابه في أجسامهن. قضية شغلت الرأيَ العام في المغرب منذ أسابيع، حين اغتصب ثلاثة مجرمين طفلة في سن الثانية عشرة، وأدّى ذلك إلى وقوع حمل. أية عقوبة يستحقّها هؤلاء، سوف نتساءل جميعاً، العقوبة القصوى، لا؟ غير أنّ الحكم صدر كالتالي: السجن 18 شهراً لاثنين منهم، والسجن عامين للمتهم الثالث. لماذا؟ لأنّ المحكمة ارتأت أنّ "المتهمين الثلاثة تمتّعوا بأسباب تخفيف العقوبات، استناداً إلى ظروفهم الاجتماعية وخلوّ سجلاتهم من السوابق القضائية"!

والحالة المغربية ليست استثنائية، فالفتيات الصغيرات يُغتصبن بأشكال مختلفة، كما حين يُزوّجن قاصرات، أو حين يرين أمهاتهنّ وأخواتهنّ ورفيقاتهن يتعرّضن لأقسى أنواع العنف. تونسية حامل وأم لأربعة أطفال قضت خنقاً على يد زوجها في الفترة نفسها تقريباً. وقبلهما، عراقية خنقها أبوها حفاظاً على الشرف، لأنها تجرّأت ووشت له بأخيها الذي كان يتحرّش بها. وأيضاً لبنانية أطلق زوجها عليها خمس رصاصاتٍ في الشارع بعد شجار عائلي. ثم إننا لا ننسى نيرة أشرف وسلمى بهجت من مصر وقد ذُبحت الأولى وطعنت الثانية باسم الحب، ولبنى منصور في الإمارات، وإيمان جمال علي التي قتلها أخوها في بور سعيد بسبب المال ... القائمة تطول، وقد تملأ الأسماء سور الصين بأكمله، أسماء بريئات قضين جوراً في البلدان العربية، في الشرق والغرب، في أوروبا وأميركا وأفريقيا، أمس واليوم وغداً، في منازلهن أو في الشوارع أو في العمل. أينما كنّ، النساء غير آمناتٍ، والرجال، سواء كانوا من الأسرة أو الغرباء، يُفسدون بعنفهم حياة النساء. أجل، هو عنف الرجال ضد النساء والفتيات، عنف يبلغ حدّ القتل بسهولةٍ مربكة، ربما بسبب وجود قناعة دفينة في عقل القاتل تخبره بأنه سيُفلت من العقاب بذرائع لها مسمّياتٌ عدة مثل جريمة شرف، أو قتل عن غير عمد ومن دون سابق تصميم ... أو إدراكاً منه أنّ العائلة – السلطة – الدولة، ستتفهّم دوافعَه، فتحميه من نيل العقوبة القصوى التي، لو طُبّقت، لردعته حتماً وجعلته يفكّر مرتين... لماذا؟ لأنّ عملية التماهي بينه وبين أفراد المجتمع حيث يعيش، ومع ممثلي الأجهزة القانونية والتشريعية والدينية، بديهية ولا تحتاج افتعالاً.

والمفارقة هي في ازدياد العنف تجاه النساء والفتيات مع تقدّم المجتمع وتطوّر المبادئ والمفاهيم، بدلاً من أن يؤمّن الانفتاح والاطّلاع وتطوّر المعارف انتشاراً أوسع لقيم التسامح والمساواة واحترام الآخر. تتّسع الكرة الأرضية، وتضيق العقول، تكثر القوانين والتشريعات، وتزداد الجرائم بحق الضعفاء، والنساء على وجه الخصوص. ثمّة ما يدعو إلى القلق بعمق، إلى الذعر حتى. أخيراً، تذكّروا أن ما يحوّل المرأة ضحيةً يحوّل القاتل في الآن نفسه إلى وحش!