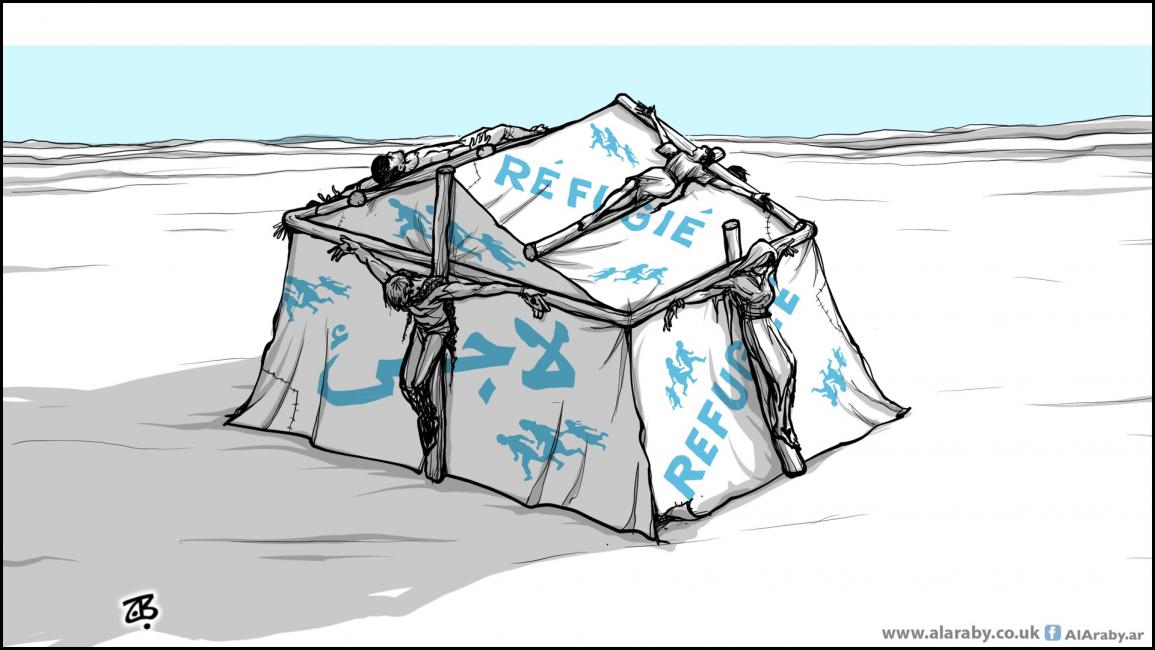

نحن اللاجئون ... فوق أنقاض مفهوم الإنسان

يكون اللجوء في العمق إلى مفهوم الإنسان، هذه هي فكرته في جوهرها. في حالتنا السورية، كان اللجوء يعني أنّ نستجير بالإنسان الحديث ليكون لنا عوناً على إنسان البراميل، ليحمينا منه ويصون إنسانيته بهذه الحماية. الذي انهار في الزلزال هو مفهوم الإنسان الحديث، المفهوم المتصدع أصلاً قبل الزلزال، ولو نجا هذا المفهوم لكانت المساعدة وصلت إلى الشمال السوري منذ اليوم الأول للزلزال، ولكان صوت الأنين الذي توقف كافياً ليسمعه العالم ويتحرّك سريعاً، لكنّه انهار، لم يعد هذا المفهوم عملياً؛ فإلى أين اللجوء اليوم؟ باختصارٍ وتكثيف نقول للعالم: الذي مات منِّا، نحن السوريين في الشمال، مات تحت أنقاض مفهوم الإنسان، والذي نجا منا يعيش فوق أنقاض مفهوم الإنسان الحديث. وصار من الواضح أنّ نوعاً من اللامبالاة إزاء القتل والموت والتدمير انتشر أخيراً في العالم، وهذا جعل مفهوم الإنسان نفسه متصدّعاً قبل الزلزال، وكأنّه كان مفهوماً ينتحر. لم يعد الشعور بالحرج الأخلاقي شرطاً لإنسانية البشر أو لحداثتهم، صار الإنسان الأخير لامبالياً إزاء التعذيب حتى الموت، وإزاء الصواريخ، والقنابل، والبراميل، والكيميائي، والمسالخ البشرية، والكبتاغون، والتجويع المُمنهج، وإلى ما هنالك.

اللاجئون هم المؤهلون الوحيدون لإعادة تعمير بيتٍ جديدٍ للإنسانية، تنضج فيه مقاربة أكثر حداثةً للإنسان

وإضافةً إلى هذه اللامبالاة، ثمّة استثمار إقليمي ودولي أكثر في سياسة تقوم على توظيف القتل بوصفه أداة، والتهجير بوصفه أداة، والتغيير الديموغرافي بوصفة أداة، إنها سياسة الجثث. لم تعد سياسة الجثث حكراً على القتلة التقليديين الذين يتقنون استخدام القتل أداةَ عملٍ سياسي، مثل روسيا وإيران والعصابات والمليشيات التابعة لها مثل حزب الله وفاغنر والنظام السوري، بل امتدت سياسات الجثث، وصارت تستهوي مجموعة أكبر بصورٍ جديدة. سياسة الجثث هي عَرضٌ أكثرُ تقدّماً للخمج الأيديولوجي المزمن الذي تعاني منه المنطقة إلى درجةٍ صارت الأيديولوجيا منهجَ حياةٍ أوحد، بنوعيها الديني والدنيوي. وعلى أي حال، أحدثت اللامبالاة، إضافةً إلى سياسة الجثث، تصدّعاتٍ كبرى في مفهوم الإنسان الحديث، وصولاً إلى انهياره، بسبب طريقة التعامل مع كارثة الزلزال في شمال غرب سورية، وليس في ذلك أي مبالغةٍ إذا ما فكّرنا في أنّ آلاف البشر كان من الممكن إنقاذ حيواتهم تحت الأنقاض، ولم يصل إليهم أحد. وفي مقابل ذلك، نطرح أن اللاجئين هم المؤهلون الوحيدون لإعادة تعمير بيتٍ جديدٍ للإنسانية، تنضج فيه مقاربة أكثر حداثةً للإنسان، وأنّ الحداثة المستقبلية يبنيها اللاجئون الناجون من أنقاض الإنسانية، الجائعون فوقها، الذين يرتعشون برداً وخوفاً، لكنّهم يربّون الأمل والإرادة، ويبنون سردية طويلة للرضيع اليتيم، الموجودون على قيد برزخٍ حيث انتزعت منهم الحياة، لكنّ الموت لم يطاولهم بعد، وكأنهم لاجئون إلى البرزخ، هرباً من الموت ومن الحياة معاً، قد يكون هؤلاء هم صُنّاع مقاربة الإنسان الجديدة فحسب.

لا يزال "التاريخ المعاصر" ينتج نوعَ البشرِ الذين تُطاردهم محتشدات أعدائهم

تقول حنا أرندت (Hanna Arendt)، الفيلسوفة الناجية من الهولوكوست، في نصٍ كتبته في دوريةٍ مغمورة عام 1943: "خَلَق التاريخُ المعاصر نوعًا جديدًا من الكائنات البشرية، نوعَ البشر الذين لا يزالون مقتنعين بأن الحياة هي الخير الأسمى، وأن الموتَ أكثرُ الأشياءِ رُعبًا، ولكنِّهم تحولوا إلى شهودٍ وضحايا لفظاعاتٍ أسوأ من الموت، من دون أن يمتلكوا القدرة على اكتشاف مثلٍ أسمى من الحياة. نوعَ البشر الذين يُزَجُّ بهم في المحتشدات (concentration camps) من أعدائِهم، وفي مراكز الاحتجاز (internment camps) من أصدقائِهم". وتشير أرندت، بطبيعة الحال، إلى محتشدات الإبادة النازية مثل أوشفيتز (ِauschwitz) أو بوخنفالد (buchenwald)، ومراكز احتجاز "الأصدقاء" مثل جزيرة مان (Isle of man) في بحر أيرلندا. وكأن قراءة ذاك النص الذي حمل عنوان "نحن اللاجئين" (we refugees) اليوم، مثلَ قراءته عام 1943: فهو، في جزءٍ كبير منه، لا يزال دقيقاً. ولا يزال "التاريخ المعاصر" ينتج نوعَ البشرِ الذين تُطاردهم محتشدات أعدائهم مثل التضامن، والحولة، والساعة، ونهر القويق، وكيماوي الغوطة، وسجون صيدنايا وتَدمُر، ومئات الأقبية، وغيرها الكثير؛ وفي الوقت نفسه، يواجهون مراكز احتجازِ أصدقائهم، مثل الزعتري، وكِلِّس، وأفكار الحشر في "منطقةٍ آمنة" مُتخيَّلة، وغيرها الكثير. ولكن، ثمّةَ اليوم إضافة جديدة، لم يعرفها عصر أرندت، هي التي تمتد على مساحةٍ تتزلزل بين المُحتَشد والمُخيم، حيث يُجرِّب المرءُ نوعاً من العذاب لم يكن معروفاً قبل اليوم.

"ترندٌ" شعبوي عالمي يشبه الخداع مَهَّدَ لإمكانية وجود لجوءِ البرزخ الأكثر رعباً

نعم، قد يكون هذا أبرز الجديد، الجديد أن بعضهم يعيش بصورة منسيِّةٍ في برزخٍ بين مُحتشدِ عدوٍ خلفهم، وسجنِ أصدقاءٍ يضيق يومياً دافعاً بهم إلى المُحتشد، فلا الموتُ ينال منهم، ولا تُمسك بهم الحياة، الجديد هو ضحكةٌ من نوعٍ جديد يضحكها السفاح فوق برزخ اللاجئين. ويبدو أن هذه الحالة البرزخيَّة صارت أنموذجاً، وكأن تضييق المُخيمات صار موضةَ العصر الجديد، وقد تبدو نتيجةَ موضةٍ أكبر منها، هي موضةُ اللامبالاة بالمحارق البشرية، أو ما يمكن أن نسميه "تِرند اللامبالاة بالإبادة" السائد الآن، ذلك أن التعبير عن اهتماماتنا الحالية وحواراتنا العمومية صار محكوماً بـ"الترندات" (Trends)!

في الأحوال كلها، صار استكمال مقولة أرندت في ضوء الراهن مُمكناً؛ فيمكن أن نقول: خلق التاريخ الراهن نوعاً جديداً من الكائنات البشرية لم تعرفها البشرية في الحربين الأولى والثانية: نوعَ البشر الذين وجدوا أنفسهم وحيدين أمام كوارث الطبيعة والأرض التي تتزلزل بين محتشدٍ للإبادة الجماعية تركوه خلفهم؛ ومُحتجزٍ في مخيم لجوءٍ يضيق عليهم كل يومٍ أكثر، وكأن هذا التضييق التدريجي يُهيئهم لمصيرِهم المُرعب الثالث، غيرِ المُفكَّر فيه بعد، وللحالة التي يكون عندها اللاجئ في وضعٍ لم يدركه الموت بعد، ولكن الحياة لم تعد تدركه أيضاً، وكأن الذين نجوا من الزلزال يعيشون على قيد برزخٍ ما بين الموت والحياة: إنهم لاجئو البرزخ، واللجوء في البرزخ يعني نعيَ الإنسان الحديث.

ثمة "ترندٌ" شعبوي عالمي يشبه الخداع مَهَّدَ لإمكانية وجود لجوءِ البرزخ الأكثر رعباً. عمل هذا "الترند" على تمويه اللامبالاة إزاء موت الآخر وعذاباته، وربما على تجميل سردية الموت تعذيباً، وبناء خطابٍ يسوِّغ الصمت عنها، ويعمل على إقناع الآخر بغياب إمكانية تفادي عذابه، وعمل أيضاً على تركين ضميرِ الذات احتيالاً، ومع هذا "الترند" صارت واقعة اللجوء أكثر إيلاماً. في هذا الجو، تزلزلت الأرض في الشمال السوري والجنوب التركي: في جوٍ لا يبالي فيه أحدٌ بحياة اللاجئ، مع أن هذه اللامبالاة ليست إلا نوعاً من النسيان، أو التناسي الكارثي، أن كرامة اللاجئ هي سند مفهوم الإنسان الحديث وحجر الزاوية فيه؛ فإذا تم هدر الأولى انهار الثاني.

صفة لاجئ البرزخ الجديد لا تشترط أن يُرحَّل اللاجئ من بيته دائماً، ولا تشترط أن يكون قد تعرّض بيته للهدم ببرميلٍ أو بزلزالٍ

يعيش اللاجئون اليوم من دون واقعٍ، وفي الـ"لا زمان". ولذلك لم يعد وجودهم يشكّل عبئاً أخلاقياً على أحد، صار مُمكناً أن نقول بالحرف إنهم ورقة: "ورقة اللاجئين". صارت الـلامبالاة صورةً من صور فرض القوة أيضاً، فإجبار الناس على لجوء البرزخ هذا هو، في العمق، تحويل قوة الحياة إلى نوعٍ من أنواع التعذيب، هو نوعٌ متجدّد من أنواع فرض "السلطة على الإنسان" كما وردت في رواية 1948 لجورج أورويل عندما سأل أوبراين: "كيف يفرض إنسانٌ قوته على آخرٍ يا ونستون"؛ فأجاب ونستون بعد تفكيرٍ: "بجعله يقاسي" (By making him suffer)؛ فرد أوبراين: "بالضبط، بجعله يقاسي من الألم؛ فالطاعة ليست كافية. وما لم يعان الإنسانُ من الألمَ، كيف يمكنك أن تتأكّد من أنه ينصاع إلى إرادتك لا إرادته هو؟"، وأضاف "السلطة هي إذلاله وإنزال الألم به"، و"التقدّم في عالمنا هو باتجاه مزيد من الألم".

بناءً على ما سبق كله، يمكن أن نضع فرضيةً لها ما يكفي من السند المنطقي، أن العالم الأكثر إنسانية سيكون عالماً من اللاجئين، ممَّن نجا من اللاجئين. وأن اللاجئين هم الذين سيحدّدون مستقبل الخير في العالم، وسيكون عالماً أكثرَ خيراً على أيديهم ولكن بشرطٍ وحيد: أن يُفكِّر اللاجئ في ضوء ألمه. وليس التفكير في ضوء الألم إلا محاولةً واعدةً للخروج من البرزخ، وأفقاً وحيداً ممكناً لوضع التقدّم والإنسانية والأخلاق والديمقراطية (ومن ثم السياسة) في سلةٍ مفهومية واحدة. العالم القادم، إن كان إنسانياً سيكون عالم اللاجئين، عالم الفلسطينيين، والأفغانيين، والعراقيين، والسوريين، والأوكرانيين، وعالم العاديين في البلدان الأيديولوجية: اللاجئين في البرزخ، الباحثين عن معنى الحياة خارج سياجات التبعية والأيديولوجيا والتسليم. ليس للاجئ في البرزخ إلا التفكير في ضوء ألمه، وهذا التفكير في إحدى أكثر وجوهه أهميةً هو التمسك بالحياة: خلقها وإنتاجها تواصلياً وحيوياً. وفكرةٌ أخيرة، أن صفة لاجئ البرزخ الجديد لا تشترط أن يُرحَّل اللاجئ من بيته دائماً، ولا تشترط أن يكون قد تعرّض بيته للهدم ببرميلٍ أو بزلزالٍ، ولكن يمكن أن يكون أيّ واحدٍ فينا لاجئَ برزخٍ إن عَلِق بين محتشدٍ ومركز احتجاز، فنَجا من الأول، وخاب أمله بالثاني. ولا ينبغي أن يفيض البرزخ على زماننا أكثر من ذلك؛ ففائض البرزخ على الزمان يعني موت الواقع، ويعني العيش في اللازمان تحت الأنقاض مع الأنين من دون آفاق، فلنتحرّك، نحن اللاجئين، فوق أنقاض مفهوم الإنسان قبل أن ينقطع الأنين.