قمّة الإفلات من العقاب

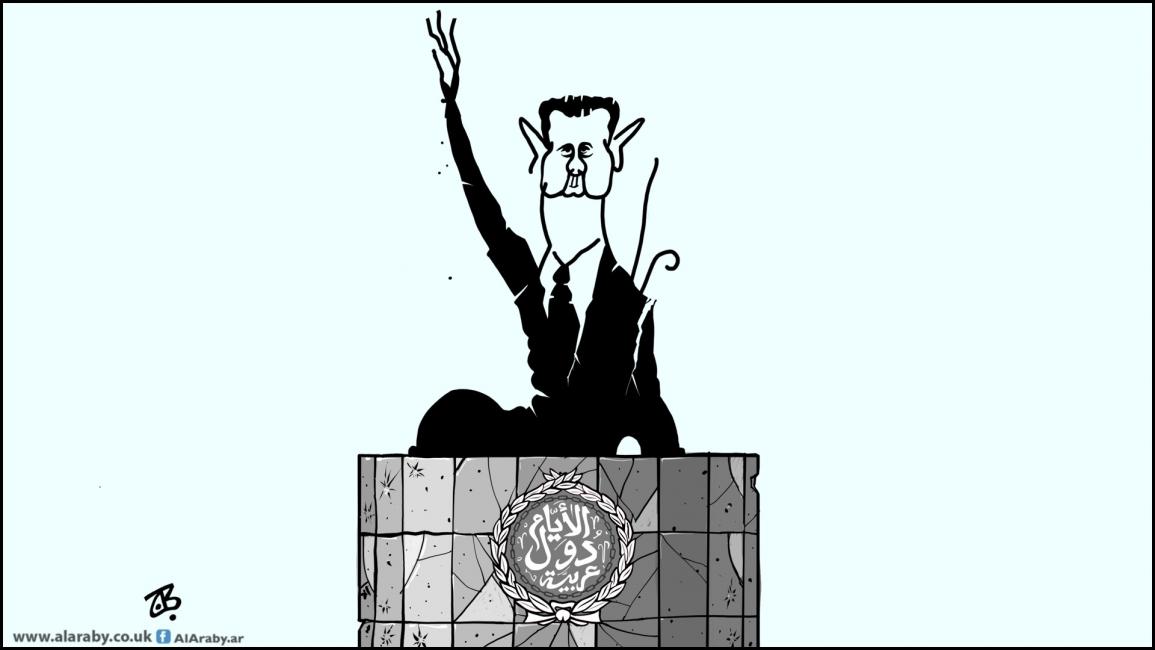

كانت القمّة العربية التي انعقدت في جدّة قمة الإفلات من العقاب بامتياز. ويكفي تأمل الحضور داخل القاعة التي التأم فيها الجمع لإدراك معنى هذا الكلام، فأغلب الحاضرين، إلّا من عفا ربك، ملطّخة أياديهم بدماء ضحاياهم، أو بالأموال التي اختلسوها من قوت يوم شعوبهم، أو مطاردون بدعوات المظلومين في سجونهم. لكنّ العنوان الكبير لهذه القمّة هو تبييض صفحة رئيس النظام السوري الذي أعطته القمّة والحاضرون فيها صكّ براءة من كل الجرائم الفظيعة التي ارتكبها وما زال يرتكبها في حقّ شعبه، فالقمة التي أريد لها أن تكون حدثاً إعلامياً، ولا شيء غير ذلك، لأنّه نادراً ما انتهت قمم عربية إلى مواقف أو قرارات عملية، لم تكن مناسبة فقط لعودة نظام بشّار الأسد إلى "حضن" النظام الرسمي العربي، كما عنونت ذلك فضائيات ومواقع عربية، وإنما كانت إيذاناً بعودة إحياء نادي الدكتاتوريات العربية التي انتفضت ضدها شعوبها عام 2021، فالوحيد من بين الرؤساء الذين حضروا تلك القمة الذي وصل إلى السلطة في بلاده عن طريق انتخابات شفافة ونزيهة هو الرئيس التونسي قيس سعيّد، لكنّه حتى هو سينقلب، سنة بعد انتخابه، على الدستور وعلى القوانين التي بفضلها أصبح رئيساً، وهو حالياً في طريقه إلى تأسيس دكتاتورية منتخبة جديدة، وغريبة في الآن نفسه، عن البيئة العربية التي ألفت استنبات دكتاتوريات سلطوية تفرض نفسها على شعوبها بالانتخابات المزوّرة أو بالحديد والنار.

واعتباراً للوضع العربي الحالي الذي يعيش إحدى أسوأ مراحل تراجع الحرية والديمقراطية أو غيابهما تماماً في أكثر من دولة عربية وعودة القمع والاعتقال والمحاكمات الجائرة، فإنّ عودة الأسد إلى جامعة الدول العربية التي تضم أصلاً في صفوفها أنظمة دكتاتورية وسلطوية ليس حدثاً في حد ذاته، لأنّ استمراره خارجها هو الذي كان يُحدِث التباساً كثيراً عند من يدركون أنّ هذه الجامعة ليست سوى نادٍ لدكتاتورياتٍ تشيخ ولا تموت، ووجود دكتاتور غائب أو مُغيّب قسراً عن اجتماعاتها لم ولن يغيّر شيئا من طبيعتها أو صورتها لدى الرأي العام العربي، لكن ما حملته العودة الجديدة لجزّار سورية إلى أحضانها هو ترسيم عربي وعلى مستوى القمّة، وبشكل رسمي وعلني، لسياسة الإفلات من العقاب. فمن انتصر، بل انتقم في الأخير هو الجلاد، ولا ذكرى للضحايا ولا عزاء للطامحين لتحقيق العدالة والقصاص ممن ارتكب الجرائم في حق بلده وشعبه، المهم أنّ الجلاد نجا بجلده، وثمّة من دعاه إلى الاحتفاء بنجاته، ومن نمّق الكلمات للترحيب به، ومن جلس يستمع إلى خطاب نصره على ضحاياه الأبرياء. والحق أنّ عودة نظام مجرم إلى جامعة الدول العربية، والاستقبال الكبير الذي خُصِّص لرأسه، عنوان آخر يؤكّد، لمن ما زال يرجو خيراً من مثل هذه القمم، فشل هذه الجامعة التي تدّعي دفاعها عن المشترك بين الشعوب العربية، فالدكتاتورية وجرائم القتل والحرق والتعذيب والاعتقالات التعسّفية والمحاكمات الجائرة والظلم بكلّ أشكاله ونهب الثروات ليست مشتركاً إلّا بين الأنظمة التي تمارسها، أما الشعوب العربية فهي إن لم تكن ضحيتها فهي براء منها وممن يرتكبها إلى يوم يبعثون وعند الحق يختصمون.

يعيش الوضع العربي إحدى أسوأ مراحل تراجع الحرية والديمقراطية أو غيابهما في أكثر من دولة

قمّة جدّة التي استُدعي لها الرئيس الأوكراني، زيلينسكي، على حين غرة، بلا مناسبة تبرّر ظهوره المفاجئ فيها، وخارج أعراف القمم العربية، ومن دون استشارة باقي الأعضاء، ربما للتغطية على فضيحة عودة بشّار الأسد، يمكن اختزالها، في النهاية، وبشكل مكثف، في اجتماع هامشي، على هامشها، لكنّه حمل أكثر من دلالة سياسية، بين دكتاتور سورية الذي قتل وشرّد نصف شعبه عندما انتفض هذا الشعب مطالباً بالحرية والديمقراطية، والرئيس التونسي الذي عرفت بلاده انطلاق شرارة "الربيع العربي". وفي صور ابتسامات الرجلين ومصافحتهما وكلمات الغزل المتبادلة بينهما تركيز قوي للحالة العربية الحالية. حالة عودة الدكتاتوريات بكل أشكالها المفروضة والمنتخبة والقمعية والشعبوية. لذلك لا غرابة في أن يصف الرئيس التونسي الذي انتخب في لحظةٍ هيمن فيها الخطاب الشعبوي في بلاده لقاءه بدكتاتور سورية بأنه "لقاء تاريخي"! وفي لحظة انتشائه، بنصره، سيختلط الأمر على الدكتاتور السوري، عندما قال إن "الشعب العربي لم يتغيّر"، فهو ربما كان يقصد أن النظام العربي الرسمي هو الذي لم يتغيّر، والدليل عودته هو مزهوّاً ومنتصراً. أما أبناء شعب بلاده الذين دفع نصفَهم إلى الهجرة القسرية هرباً من القتل والاعتقال والحصار، نحو الشتات والتشرّد في الملاجئ، وقتل أكثر من نصف مليون منهم، بعضهم بالكيميائي وبالبراميل المتفجّرة، فهو لم يتغيّر، وإنما غاب، أو بالأحرى، جرى تغييبه، مثل شعوب عربية أخرى، عن قمّة رسمية غاب فيها صوت الشعب وارتفعت في أصوات دكتاتوريين وسلطويين وحاكمين بأمرهم، سرقوا من الشعوب حلمها بالحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وإذا كان كثيرون قد رأوا في تلك القمّة انتصاراً للثورات العربية المضادّة التي عملت 12 سنة على قتل كل أمل في الديمقراطية والحرية في المنطقة العربية، فهو انتصار لحظي وخادع، لأن الأسباب التي أدّت إلى الانتفاضات الشعبية في أكثر من دولة عربية ما زالت قائمة، بل زادت استفحالاً، وعدم خروج الشعوب إلى الشوارع والميادين للمطالبة بالتغيير لا يعني أنها لم تعد تطمح إليه، وإنما لأن آلة القمع في يد الأنظمة التي تحكمها أصبحت متطوّرة وفعالة، وسيأتي اليوم الذي ينفجر فيه الغضب الشعبي العربي كما حدث عام 2011 مثل تسونامي لا يمكن التنبؤ بساعة اجتياحه.