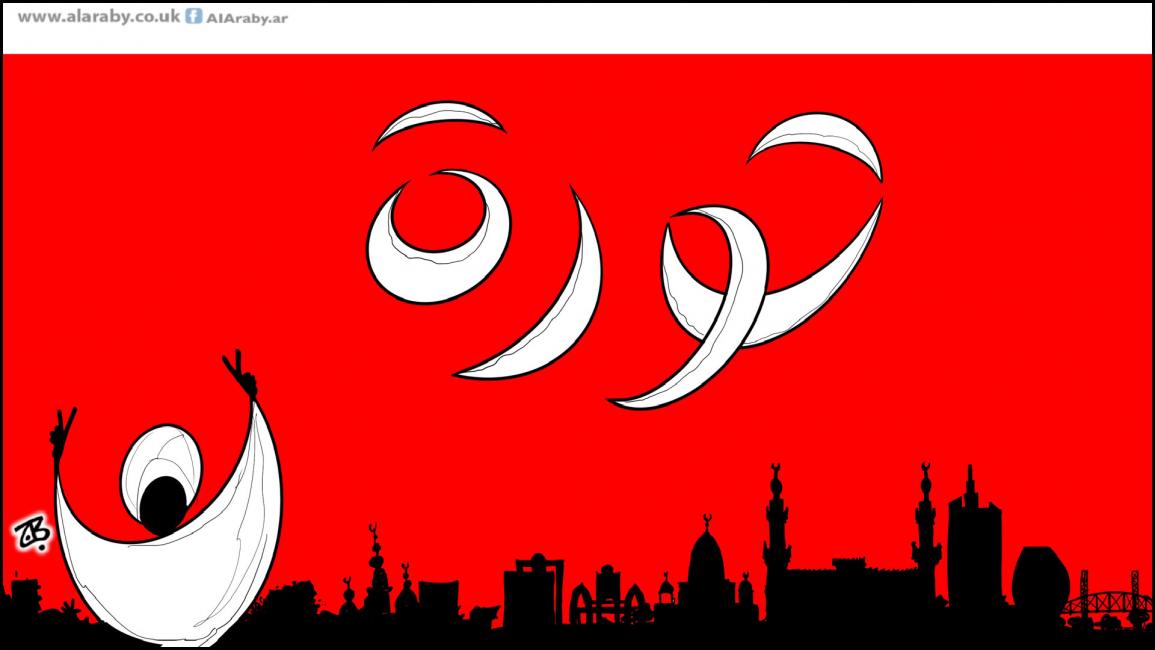

عن ثورة ثانية في السودان

على وقع احتجاجاتٍ شعبيةٍ حبست الأنفاس، يمضي السودان نحو مزالق خطيرة، تكاد تجهض ولادة نظام مدني وديمقراطي وتعصف به، بعد مخاضٍ شاقّ نتيجة نظام عسكري تفرّد بالحكم منذ عام 1989، وتعيش الخرطوم راهناً في مرحلةٍ مفصليةٍ من تاريخها الحديث، فبعد مرور ثلاث سنوات تشهد "ثورة ثانية" رفضاً لحكم عسكري آخر يدخل البلاد في قبضة نظام دكتاتوري آخر يبطل حق مشاركة المدنيين في حكم البلاد، وينسِف الأطر الديمقراطية والتنظير المدني القائل إن الشعب هو مصدر السلطات، بدل أن يصبح ألعوبةً بيد بيدق العسكر الذي يقضي على حلم كل من سوّلت له نفسه بـ"دمقرطة" الدولة، وإبعاد العسكر عن السياسة، وهو التخوّف الذي يبرّر الفريق عبد الفتاح البرهان بأن قوى مدنية تريد إقصاء مشاركة العسكر في الحكم، باعتبار أن العسكر جزء من الثورة، وليس العكس، وأن خطواته جزء من إجراءاتٍ لتصحيح المسار لثورة ديسمبر عام 2018، هي مفارقةٌ أن يكون حامي الشيطان (الدكتاتور) جزءاً من الثائرين، ويشارك في قصعة الحكم، بل ويقرّر أخيراً قسمة الكعكة على مقاساتٍ يحدّدها هو بمنشاره وسلاحه.

في واقعة "25 أكتوبر" في السودان، حلّ قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مجلسي السيادة والوزراء، هو نمط من الانقلابات العسكرية التي شهدتها السودان منذ ثورة عام 1964، فالانقلاب العسكري ما قبل الأخير كان في منزلة جسّ نبض للمكون المدني، الذي لم يقرأ المشهد جدّياً، ولم يمعن النظر ملياً في الإجراءات التي ستعقب الانقلاب الفاشل في سبتمبر/ أيلول الماضي، ليغفو من جفوته العميقة، بعد أن أخذ العسكر ينهش الديمقراطية الوليدة التي أريد لها أن تموت سريعاً، فقد كان من المقرّر أن يسلّم المكون العسكري رئاسة مجلس السيادة للمدنيين في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. لكن قبل أن يحتفل المدنيون ويرقصوا على تسلم قيادة الفترة الانتقالية، تغيرت الموازين من دون أن تلوح في الأفق إمكانية مشاركة المدنيين في حكم المرحلة الانتقالية مرة أخرى، على الرغم من وعود العسكر بتشكيل حكم مدني غير حزبي ولا جهوي، لكن من أين ستأتي هذه التشكيلة المثالية، من العسكريين فقط، أم من المدنيين، أو من كليهما معاً؟ أطروحة الاستئثار بالسلطة من العسكر راجحة في مقابل تقليص حجم مشاركة المدنيين، بذريعة حماية البلاد ووحدة أراضيها وتصحيح مسار الثورة.

يكشف المشهد السوداني حالياً أن التيار المدني مهلهل، ويضم فسيفساء لا ترابط في أهدافه السياسية، بل احتضن حركة مسلحّة متمرّدة

يشعر السودانيون بقلق دفين من إمكانية العودة إلى نقطة البداية، أي إلى قبل نحو ثلاث سنوات، وبأن ما من أجله أريقت دماء كثيرة يكاد يصبح عبثاً في خبر كان، بعد تقويض العسكر الانتقال المدني، ما يدفع الشعب إلى خوض معركة جديدة، بحثاً عن مساراتٍ آمنة للثورة، إيماناً بأن سلمية الثورة أقوى من رصاص العسكر، لكن الوضع في السودان يشبه، إلى حد كبير، ما عاشته دول أفريقية من انقلابات عسكرية، معظمها فشلت، بينما أخرى قليلة تكلّلت بإطاحة السلطة العسكرية، وذلك منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي. من هذه الدول الصومال التي شهدت تجربة مريرة وأليمة لإنهاء حكم عسكري استمر 20 عاماً، فضلاً عن تفكّك الجيش وانهيار المنظومة العسكرية، وانقسامها والتشظّي داخلها هو سيناريو مرعب، يوشك أن ينطبق على المشهد السوداني، ما لم يجر حوار شفّاف لإدارة المرحلة الانتقالية بين المكوّنات السودانية، ولم يتدخل المكون العشائري والديني لتجنيب البلاد مزيداً من التوتر المشحون حالياً بتوتراتٍ وتصريحاتٍ متبادلة قد لا تخدم جهوداً دولية لسحب فتيل التوتر من المشهد.

يمثل الصراع بين المكونين، المدني والعسكري، في السودان، جزءاً من الصراعات التي تدور دوماً بين العسكر المتسلط على السلطة أو حامي الدكتاتور من جهة ودعاة النظام الديمقراطي من جهة ثانية، ويكشف المشهد السوداني حالياً أن التيار المدني مهلهل، ويضم فسيفساء لا ترابط في أهدافه السياسية، بل احتضن حركة مسلحّة متمرّدة، عقيدتها أن الرصاص وحده يحقق الأهداف، بينما تؤمن أخرى بالغاية الميكيافيلية للوصول إلى أجنداتها، وهو التيار الداعم للعسكر. ومن الصعب تخيل أن من كان ينادي بالأمس القريب لمواجهة عسكر الدولة بسلمية الثورة يقف اليوم إلى صفّ العسكر ذاته، من دون أن يكل هؤلاء من شيطنة حلفاء الأمس ووسمهم بالعبثيين. وهذا ما يفسر طبيعة سائدة لدى دول كثيرة تعاني من سلطة شمولية دكتاتورية؛ عندما تتغلغل "النفعية" في صفوف الأحزاب، إما بالإغراءات المالية أو المناصب، وهو ما يجعل مستقبل الثورات ونجاح مضامينها صعبة، لكن هذه الاستراتيجية مرهونةٌ بذكاء الدكتاتور وآلية توظيفه سياسة "فرّق تسد" في صفوف مناوئيه المدنيين والعسكريين، ولكن الحاكم المستبد لا يجد، في نهاية الطريق المسدود، سوى وحده، محاطاً بحفنة قليلة لا تستطيع تحمل ألم بقاء جيوبهم فارغة ومشقة الأمعاء الخاوية.

الضغط الدولي مرهون بمدى تأثير الفاعلين المحليين والحركات الاحتجاجية التي تواجه حالياً اختباراً صعباً للعودة إلى الشارع

نقطة الضوء الأخير في النفق السوداني المظلم تكمن في إمكانية نجاح الوساطة الدولية والإقليمية، وجمع المكونين، المدني والعسكري، في طاولة المفاوضات مجدّداً، وبحث مساراتٍ جديدة للخروج من أتون التشرذم وإنقاذ السودان من السقوط في فخّ الصراعات وقطع الطريق أمام الدول الطامعة في دفعه نحو تمزيقه وتفكيك بنية نظامه العسكري الذي يعد القلعة الأخيرة التي ما إن تهاوت لن يبقى بعدها شيء، وتتساقط أعمدة النظام دفعة واحدة كأحجار الدومينو.

أخيراً، غالباً ما تثور الشعوب في لحظة فقدانها الأمل والانكسار مادياً ومعنوياً، أو الشعوب التي عانت من بطش النظام الدكتاتوري، فالسودان الذي عاش تحت حكم العسكر سنوات عجافاً، وتاق شعبه أخيراً للحرية، يبدو أن خروجه من وحل العسكر ضيق جداً وغير مفروش بالورود، بل لديه حبال الأخطبوط لتثبيت أركان نظام دكتاتوري شخصاني آخر، كما أن بقاء العسكر في هرم السلطة لإدارة الفترة الانتقالية مرتبط بمدى القبول الدولي بهم أمرا واقعا، وتراجع الضغط السياسي الذي يمارس عليهم حالياً للعودة إلى الوثيقة الدستورية (2020)، وتسليم السلطة للمدنيين، وهو ضغط دولي مرهون بمدى تأثير الفاعلين المحليين والحركات الاحتجاجية التي تواجه حالياً اختباراً صعباً للعودة إلى الشارع، وذلك بعد الانقسام العريض في مكوّناتها وقياداتها، الأمر الذي يؤثر فعلاً على زخم حركة الاعتصامات الرافضة الانقلاب العسكري، وهو ما يجعل السودان يواجه خيارين أحلاهما مرّ: العودة إلى شراكة حقيقية مع المكون المدني لضمان انتقال سلمي سلس نحو انتخابات ديمقراطية عام 2023 أو قمع عسكري يدوس، بأحذيته الغليظة، على التيار المدني، ليبقى شعار الدكتاتوريات العسكرية في أفريقيا "لا حكم إلّا للعسكر".