الكتابة في سيرة العربي باطما

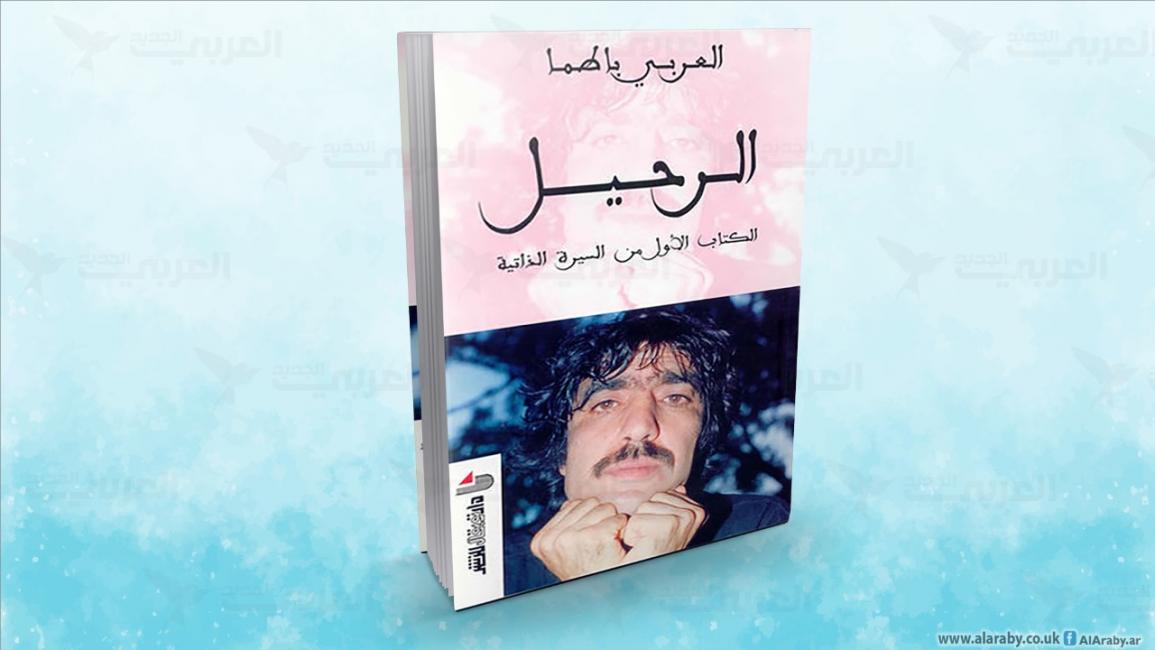

كانت أجمل هدية تركها لي الكاتب العُماني الراحل، على المعمري، بعد عودته من المغرب من عشرين سنة، كتاب العربي باطما "الرحيل"، المليء بالشجن ورؤية الموت الذي اقترب وصار من صاحبه على قيد شبر، ومليء أيضاً بالتمسّك بالحياة وحبال الذكرى في بداوتها الأولى، أعمار مليئة بالفرح، رغم قصر العمر واتساع الحلم والموسيقى، بعدما اكتشف العربي باطما أنه ليس له في العراك كأقرانه أقوياء البنية وأصحاب الحيل في ضرب الخصوم.

بعد سنوات تقترب من العشرين، وجدت روحي تحتاج إعادة قراءة هذا البدوي الذي ساق الموسيقى إلى عذاب الإنسان وشجونه وشكواه. كانت روحي تحتاج ثانية إلى الإنصات لكلمات هذا البدوي، وهو على بعد خطوةٍ من نزعه الأخير، وفيها تكون الروح أكثر ليونةً وتسامحاً. وتذكّرت على الفور قصيدة أمل دنقل "الطيور" في ديوانه "أوراق الغرفة رقم 8". لكن العربي باطما ليس كاتباً، بل عازف وموسيقي، يزيح عن صدره ما تراكم عليه من عذابات طفولته ورجولته بالكتابة، ولا يراهن على حظوة لدى القارئ، ولا يراهن على قيمةٍ أدبيةٍ كرأسمال رمزي يبقى من بعده، لكنّه ببساطة الكتابة وصل إلى ما يصل إليه أهل الاحتراف، هل البساطة بلا غرض أدبي تجعلك تصيب الهدف بسهولة؟ هل قتل البلاغة الأدبية لشخصٍ لا يدّعي احترافاً تجعل الكتابة في قلب الاحتراف، حتى وإن لم يشعر كاتبها بذلك؟

سهولة في الرصد، واستجلاب سهل للذاكرة بلا شعور بالخجل أو الرقابة، والقفز، بلا منطق من منطقة سردٍ إلى منطقة أخرى بلا رابط وبلا سبب، وكأنها طفولةٌ تبحث عن نجومها وفرحها وقرودها وفراشاتها وخيولها في غابةٍ فقيرةٍ ساحرةٍ مليئةٍ بالعذاب والخبرة. هل الخبرة حينما تصادف قلباً تطوي على الذاكرة كحرير، يأتيه وقت عذابه ويصير ثوباً جميلاً وبسيطاً، كما كان كتاب "الرحيل"، للعربي باطما؟ هل الكتب تحتاج أرواحنا، أم أن أرواحنا هي التي تحتاج الكتب؟ وفي كل وقت، يكون التأثير مختلفاً وغريباً. أرواحنا أحياناً، بحكم مشاغلها، لا تنصت جيداً للإمكانات الخفية للكتب، وأحياناً تنال جزءاً وتدّخر لنا البقية لبقية عذاباتنا المؤجّلة.

حاولت جاهداً أن أقف، في الخريطة، على نهر "أم الربيع"، لكن الخرائط تخون حتى من مشى فوق ضفاف الأنهار طفلاً، فما بالك بكاتبٍ يبحث عن أماكن الشجن حول ضفة نهر اسمه نهر "أم الربيع" مشى فوق ضفافه طفلاً بدوياً ينتظر الجمال والطير والحظ في البادية المغربية في أثناء الاستعمار، ثم أصابه المرض اللعين، فجلس بالقرب من ضفة الموت ينتظر حبيبة، أو صديقة، أو أغنية، أو عفواً من الله، حتى غلبه الألم، أو علّه وصل إلى ذلك اليقين المؤلم بالرحيل فهتف كمودّع: "الموت جايّا كسحابة بيضا/ تبقاو بسلامة يا أهل المعروف".

الموت يعني الوداع وطلب السلامة من أهل المعروف، وهذا حال البدويّ حينما يلامس درج آخر محطة للحضور، بعد اكتمال التعب وأخذ نصيبه من المحبة.

رأيت صورته في القراءة الأولى كغجري، فإذا بي أعرف، في القراءة الثانية، أنه بدوي من الشاوية، جاء جدّه من قريةٍ بعيدة، وسكن غابة زعلاناً من أهله بسبب الإرث. أكلُّ رحلة تبدأ زعلاً لسبب الدنيا ومتاعها؟ كي يبنى الأمل في الوحشة والقطيعة للذرّية الآتية، وكل رحلةٍ تنتهي أيضاً بترك الدنيا كما يقول العربي باطما: "الموت جايّا كسحابة بيضا... تبقاو بسلامة يا أهل المعروف". وكأن الكتابة هي تلك الموسيقى الخفية للكون، والتي تبدأ بالغضب والارتحال، وتنتهي بالشجن الجميل والدعاء لأهل المعروف فيها بالسلامة للقاء الموت، كي تكتمل دائرة الوجود باكتمال المحبّة والوداع الجميل بلا ضغينة، مهما كان ألم المرض وزهو الحياة هناك، سواء في غابة، أو على ضفاف نهر أم الربيع أو في ساعات محبّة "فتاة بلهاء"، وأخرى جميلة من الأهل في بدايات الصبا.

كتابة العربي باطما مؤنسةٌ للخيال، رغم أنها لا تخوض إلا في رمال الواقع وجفوته وخشونته. مع ذلك، تجعلك دائماً كبدوي ابن خيال، ينتظر هناك من المعرفة أن تعطيه الموسيقى شيئاً من كبد سرها، ثم ترميه بالمرض، فيكتُب المرضُ في آخر الرحلة، فتكون الكتابة رحلة ألمٍ ومتعة وخيال وصفاء من دون ميوعةٍ أو أخيلةٍ شبعنا منها أزمنة.