ربما تكون ظاهرة أدب المهاجرين في إيطاليا تأخّرت بالمقارنة مع بلدان مثل فرنسا وبريطانيا، ولا سيما أن البلاد منذ مطلع الثمانينيات وهي تشهد موجات من الهاربين من "عوالم الجنوب" عابرين المتوسّط، أو ما أُطلق عليه "مقبرة التعساء".

الماضي الاستعماري الفرنسي والإنكليزي، والذي فرض نهجاً من الفرنسة والأنكلزة على الشعوب المستعمرة، وجد امتداده في ظهور الأدباء المهاجرين ممّن برزوا بلغات أخرى غير لغتهم الأم، ووجدوا صعوبة في الكتابة بالأخيرة، أو لاقوا الأمرّين حتى تمكّنوا من الكتابة بلغة جديدة.

لسخرية القدر، تأخّر ظهور أدب المهاجرين في إيطاليا، لضآلة تاريخها الاستعماري مقارنة ببريطانيا وفرنسا. الإنكليزية، كما يقول الكاتب البرازيلي خوليو مونتييرو مارتينز، "هي اليوم لغة الأدب في الهند وسريلانكا، بينما الإيطالية ليست لغة أدبية في أي بلد آخر ما عدا إيطاليا". ها هم إذن المهاجرون القادمون من شتّى بقاع الأرض، يشكّلون مجموعة واسعة من الأصول، ومن دون تمييز بين قُطر وآخر. تجد أميركيين جنوبيين مثلما تجد مغاربيين. كتّاب من أفريقيا الغربية والشرقية، وكلّهم من المغتربين الذين اختاروا هذه الثقافة، ولم يرِثوها عن طريق الاستعمار. هذا يشكّل فارقاً كبيراً؛ ففي هذه الحالة، المعرفة والتقرّب تجاه لغة يمكن أن تنشأ جرّاء عامل ودّي، أو جرّاء جرعة عاطفية قوية".

الباحثون الإيطاليون أدركوا فوراً أهمية هذه الظاهرة الجديدة، ولكنهم اكتفوا بتحديد ملامحها الأكثر شيوعاً، المتعلقة فوق كل شيء بالحياة والظروف المعيشية للقادمين الجدد. وبعد عدة سنوات، اتسعت دائرة الأبحاث لتشمل الحقل الثقافي، وذلك بمشاركة مباشرة من قبل نفس المهاجرين الذين بدأوا يسردون تجاربهم الخاصة بمساعدة صحافيين وكتَّاب إيطاليين. وهكذا رأى النور أدب المهجر – وهو مصطلح تمّ استلافه من الإنكليزية "Migrant writers" – الذي يشار به إلى الإنتاج الأدبي لكتاب أجانب يعيشون في إيطاليا واختاروا أن يكتبوا بلغة بلد "المضيف".

يمكن القول إن بوادر أدب المهجر الإيطالي ظهرت عام 1990، مع ثلاثة إصدارات كُتبت مشتركة مع صحافيين إيطاليين؛ "ادعوني علي " للمغربي محمد بوشان، و"مهاجر" للتونسي صلاح مثناني، و"بائع الفيلة " للسنغالي بَبْ خوما، ثمّ في 1991 صدرت رواية "وعد حمادي " للسنغالي سعيدو موسى پا. هذه النصوص، رغم أنها كانت في غالبيتها بيوغرافية أو تتعلّق بالسيرة الذاتية، إلا أنها كانت تعكس أيضاً الحاجة الماسة للتواصل مباشرة مع الجمهور الإيطالي وإسماع أصوات أصحابها في بيئة تضجّ بالعنف والعنصرية والنفور المتزايد بين الطرفين.

لاحقاً، بدأ كتّاب المهجر يتحرّرون من النشر بالشراكة مع كتّاب إيطاليين، وظهرت أعمال متباينة في قيمتها الأدبية، ولكنها تشترك في الحاجة إلى تجاوز السيرة الذاتية الشاهدة على المرحلة الأولى. وفي هذه اللحظة التي قرّر فيها الكتّاب سرد أعمالهم باللغة الإيطالية مباشرةً، توقّفت دور النشر عن الاهتمام بهم، وأصبح الأدب المُنتَج من قبل المغتربين "لا مرئياً" تقريباً.

في بداية الألفية الجديدة عاد اهتمام دور النشر الكبيرة بأدب الكتّاب المهاجرين، ونُشرت أعمال جديدة، مثل "الأجنبية" لـ يونس توفيق من العراق (1999)، و"لهب في الجنة" لـ عبد المالك سماري من الجزائر (2000)، و"قصص إيطالية" لـ خوليو مونتييرو مارتينز من البرازيل (2000)، و"شمس الشتاء" لـ معين مديح مصري من فلسطين (2001)، و"روميتّا وجوليو" لـ يادلين مابيالا كانغبو من الكونغو برازافيل (2001)، و"نايلة" لـ كوسّي كوملا - إيبري من توغو (2002)، و"علامات" للشاعر الألباني كاظم حيدري الفائز بجائزة "يوجينيو مونتالي للشعر"، و"صراع الحضارات حول مصعد في ساحة فيتوريو" لـ عمارة لخوص من الجزائر (2006).

هؤلاء لجأوا إلى شاعرية الاغتراب، معنى الاغتراب الداخلي، كما طوّروا مسالك أدبية مختلفة مستندين إلى تجارب مهمّة في مواطنهم الأصلية؛ مثل كاظم حيدري وخوليو مونتييرو مارتينز. إضافة إلى رؤية نقدية وتحليلية عميقة لواقع المهاجرين من دون تزلّف أو انزلاق في فخ السطحية. ولكن، هنالك كتَّاب مغتربون جرّبوا أشكالاً من التواصل الأدبي والفني تختلف عن الرواية أو القصّة الكلاسيكية، كما في حال يوسف جار الله العراقي، الذي يحيك في أعماله تقاليد شرق أوسطية وصقلّية، أو طاهر لعماري الجزائري الذي يمزج لهجات سهول بَدَانيا (شمال إيطاليا) مع لغة المدّاحين المغاربيين، أو سانتينو سبينيللي، الذي يجمع التراث الموسيقي والغنائي الغجري ويعيد إنتاجه ضمن منظور كوزموبوليتاني.

تعدّدت الآراء حول هذا الأدب المهجري ودوره في الاندماج الاجتماعي والثقافي، حتى أن أحد النقّاد كتب: "لا أعرف بأي شيء تتفاخرون؟ أنتم متواجدون على الساحة الأدبية الإيطالية منذ أكثر من عشرين عاماً، ولم تتمكّنوا من تصدّر واجهات المكتبات. ولم يخرج من بين صفوفكم كاتب مبدع مثل فابيو فولو. إذن، تواضعوا وكفّوا عن الادعاء بألا أحد يفهمكم، أو بالأحرى ابحثوا عن طريقة لتحسين مستواكم الأدبي".

وعندما حصلت الروائية إيجابا شيخو، وهي من أصل صومالي، على جائزة "مونديللو" عام 2011، كتبت: كتبت تقول:" لم أكن أنتظرها، الجائزة، وطبعاً كنت سعيدة جداً. من بين الفائزين، كان الكاتب الإسباني الكبير خافيير سيركاس، كاتب أنا معجبة به كثيراً وأحبه. أود أن ألفت الانتباه بأنني فزت بجائزة أدبية إيطالية. أجد من واجبي أن أشير إلى ذلك، لأنها المرة الأولى التي تفوز فيها ابنة مهاجرين بجائزة مرموقة كهذه. بعد فوزي بالجائزة (ربما أعترف بطريقة عفوية) كنت أنتظر أصداء هذا الخبر على الصفحات الثقافية للجرائد. كنت أتمنى بالفعل أن فوزي هذا يمكن أن يستخدم كذريعة للحديث عن الزملاء المغتربين وأبناء المغتربين الذين لا يكتبون باللغة بالإيطالية فحسب، إنما يزيدون من رفعة الأدب المحلي أيضاً عبر مواضيع جديدة ولغة متجددة. ولكن ما حدث، كان الصمت المعتاد".

ولو تأمّلنا المشهد الأدبي الأوروبي في القرن العشرين، لوجدنا أن هنالك نسبة كبيرة من الأدباء الذين يتحدّرون من أصول أجنبية: منفيون، لاجئون سياسيون، رحالة، مرضى بحاجة إلى تغيير مناخ، باحثون عن بيئة أدبية أكثر ألفة أو حرية، يختارون الكتابة بلغة البلد الذي وصلوا إليه، وغالبيتهم اختار لغة مختلفة، مثل ناتالي ساروت (ناتالي ليونوفا تشيرناك، من أصل روسي) التي اختارت الفرنسية، صاموئيل باركلي بيكيت إيرلندي اختار الإنكليزية والفرنسية، وسيريا بوليتّي، أرجنتينية من أصل إيطالي، التي اختارت الاسبانية والتي صنفها بورخيس كأفضل كاتبة أميركية لاتينية في عصرها.

تقول بوليتّي عن تجربتها في الهجرة: "عندما وصلت إلى بوينس أيرس، كنت قد تجاوزت العشرين من العمر. كنت أجلب معي طموحي فقط، ولا شيء آخر. فكرت إذا أردت أن تنشر كتبي باللغة الإسبانية، فيجب عليّ أن أكتب بأفضل طريقة ممكنة. تأملت بأسى أولئك الذين يكتبون بلغتين في آن واحد، ورأيت بأنهم ينتهون دائماً بمزج هذا مع ذاك أو أن أسلوبهم يصبح عقيماً. عندئذ اخترت أن أضع اللغة الإيطالية جانباً، وتوقفت عن القراءة وعن المحادثة بلغتي الأم. عندما يصبح من العسير الحصول على وسيلة ما، كل التضحيات التي نقوم بها للحصول عليها، تبدو لنا قليلة".

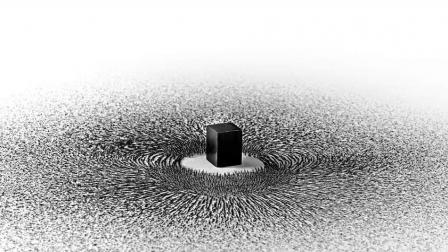

التضحيات التي يقوم بها الكتّاب المغتربون للوصول إلى نقطة ارتكاز قوية لا يمكن الاستهانة بها، يكفي أن نذكر أن معظم هؤلاء الكتّاب يمارسون أكثر من عمل لتأمين لقمة العيش، كباعة متجوّلين، عمّال في مزارع تربية الأبقار أو اصطبلات الخيول، كما في حالة الشاعر الألباني كاظم حيدري. ومهما تعدّدت وتشابكت الظروف، تبقى الكتابة في نهاية المآل فعل ولادة، والكتابة بلغة أخرى هو تعميد ثانٍ لأنه يعني مدّ جذور في أرض جديدة، مع ما يستدعي ذلك من حالة انعدام وزن لفترة من الزمن، لأن تعلّم لغة مجتمع ما، يعني أيضاً أن تحلم بتلك اللغة، ما يفرض التصادم مع أصولك، والاندماج في هذه الحالة، يعني أيضاً ألا تنصهر، ولكن أن تبتكر شيئاً جديداً ومختلفاً.

* كاتب سوري مقيم في ميلانو يكتب بالإيطالية