10 نوفمبر 2024

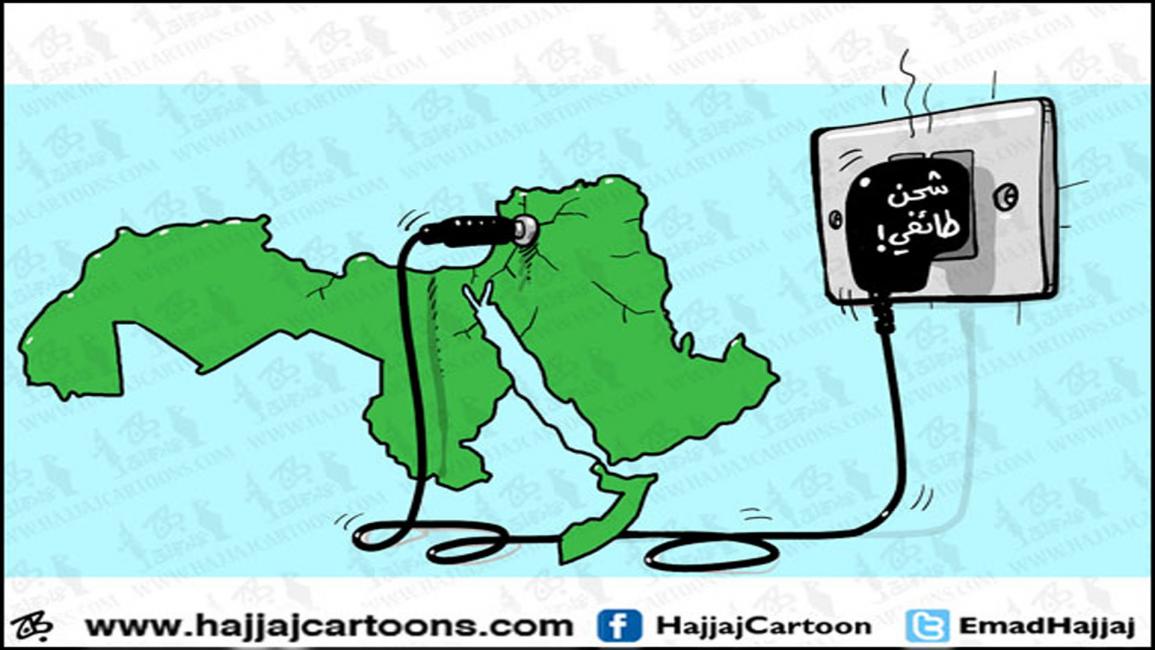

التأصيل الطائفي

أفرزت الثورات والثورات المضادة على مجمل الساحة الشرق أوسطية أمراضاً تراكمية، حادت عن مواجهتها الأقلام والأفكار طويلاً من الزمن. وكان الاختباء وراء الإصبع سمة المتحدثين في الشأن العام، خصوصاً عندما يتطرق الأمر إلى الانقسامات الدينية والمذهبية والمناطقية والطبقية المخفية أو الظاهرة.

أفسحت التغيرات الجديدة التي أفضت إلى تحولٍ حقيقيٍّ، أو التي لم تفض بعد، أو أنها لن تفضي إطلاقاً، لتعبيرات جديدة على ساحة الوعي الجمعي. وأبرزت إلى سطح المجتمعات المفككة القائمة كل هذه الأمراض والأوبئة والالتهابات المتفشية والقيح. وقد سهّل هذا الظهور للعلن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها، والتي أتاحت، لكل من طاب له أن يدلي برأيه، أو أن يُحلّل حدثاً، أو أن يشتم توجهاً، أو أن يكيل المدائح لتوجهٍ آخر، من دون تطوير أي فكرة، إلا لماماً. وصارت مجلات الحائط الإلكترونية مرتعاً خصباً لقمامة الاتهامات والإدانات والأكاذيب.

وإن ظنّ بعضهم أن الآخر، المختلف في موقفه من الثورات، أو من الانتفاضات، هو الذي سيرميه بسهام التجريح والشتم، فإذا به يقع على مستوياتٍ أدنى منزلةً لدى من هم محسوبون على "انتفاضته" أو "ثورته". وصارت الحثالة التعبيرية المقياس في الشعبية، وفي الانتشار في مقالب القمامة الإلكترونية. ففي حين كان "الآخر" المُعادي هو من يصيغ الاتهامات جزافاً، من ضمن منطق المواجهة أو ضرورات المعركة النفسية، صار "الحليف" في النضال، أو في السعي الشكلي إلى الحرية، هو الذي يُغدق اتهاماتٍ أكثر تطرّفاً وتدخلاً في الحيوات الخاصة للمستهدف أحياناً، لكنها في أحيان كثيرة أخرى، صارت تبحث عن أخبار تعتقدها مشينةً أو تُحرّض على التصنيف الجنسي، أو العرقي، أو الطائفي. كما أن صائدي الشتائم، أو مربيها، صاروا خبراء في علوم الأنساب والأصول، ولديهم من الوقت والطاقة العقلية ما يكفي للبحث، ولو المغلوط أو المشوّه أو حتى الدقيق، ليمنحوا رغبتهم في إفراغ شحنات الكراهية والإقصاء، "شرعيةً" وإسناداً.

منهم من يعبث ببعض التعبيرات العامة للمُستهدف، ويعيد صياغتها بحمولةٍ، تُناسب تصنيفها سلباً من عامة الناس. وترى بعضهم يتوقف عند نصوصٍ واضحة المفاهيم وجلية المقصد، ليحمّلها ما يرغب من دسائس وتحويرات. وبالتالي، تصير قراءة النص الفكري أو التحليل السياسي خاضعةً لجهل العابثين في إيراد الأكاذيب على مبدأ "لا تقربوا الصلاة...". وكم تنتشر هذه "الرياضة"، وكم هم كثرٌ ممارسوها. وكأننا بجيلٍ كاملٍ من الناس فقد مقدّراته العقلية، أو شوهها، يميل إلى التبحّر في اللامعنى أو اللاهدف.

هل تقتصر هذه الممارسات التي تقارب الانتهاكات على المجال الافتراضي؟ ربما بعض

الشيء، لكنها تنتشر بمتواليةٍ حسابيةٍ غير قابلة للحصر في أذهان وتعابير ناس بسطاء كثيرين وأقل بساطة. كما أنها تكوّن لوعي جمعي منحرف المنهج والهدف. هي أيضاً تؤسّس لنوعٍ جديدٍ من التفكير "الأصفر" الذي يترعرع كالأعشاب الطفيلية، والسامة غالباً، في مستنقعات آسنةٍ، نتيجة غياب الوعي وانتشار الغيّ المستند إلى انغلاقٍ فكري، مستغرق في الانحدار.

وبالاعتماد على هذا النوع الجديد من الشائعات المُصاغة بقوالب جذّابة، ينشر بعض الإعلام في دول الانقلابات العسكرية المستجدة، أو الثورات المُضادة، سمومه تلفزيونياً أو ورقياً، ويكاد يكون انعكاساً لهذه الصياغات الافتراضية المشوّهة. وهو يزيد عليها بعضاً من المؤثرات المشهدية، لكي يُضاعف عدد المُجتَذَبين من عامة الناس، أو خاصّتهم. كما تعتمد وسائل إعلام الأنظمة المستبدة الراسخة في تقاليدها، وفي فقدان مصداقيتها المهنية، كما الخبرية، على هذه المصادر لإغناء معاركها باتجاه من يُشكلون، بنظرها، خطراً ماحقاً على مصالح الدولة، والتي هي في عرفهم محصورة بمصالح النظام أو فرد منه.

في ظل انعدام إمكانية التمتع وممارسة الحرية الحقيقية، نتيجة القمع المباشر الممارس ضد بعضهم، أو بسبب الجهل المستفحل لدى آخرين، بسبب تراكمات وموروثات اجتماعية، تأسست ثقافة مشوَّهَة ومُشوِّهة لمفهوم الحرية، ساهم العالم الافتراضي في وضع أسسها. فمن خلال الادعاء بأن الحرية تسمح، فصار لزاماً على بعضهم أن يُمعِنَ في عملية التأصيل المذهبي، أو الديني، أو العرقي، للنيل من خصومه. وبما أن الاستقطاب الطائفي قد ترسّخ في مجتمعاتٍ أبت أنظمتها المستبدة سياسياً ودينياً، إلا أن تستغل هذا السلاح الفتاك، وهو الطائفية، في تعزيز الانقسامات في جنباتها، فقد صار الشغل الشاغل لكثيرين ممن تمتعوا بهذا الهامش الافتراضي الواسع أن يخوضوا في التأصيل العرقي و/ أو الطائفي.

أشاحت هذه الممارسة الستار السميك، والذي أردنا جميعنا المحافظة عليه، عن أمراضٍ أبينا معالجتها، وهمّشنا من تطرّق إليها، وكنا مثاليين في تحليل ظواهرها. ففي أغلب الجلسات الرصينة، كان الأجنبي أو الحاكم فقط هما المتهمين بتأجيج النعرات، في سبيل التفريق بين أبناء الوطن الواحد. وقد رفضنا طويلاً أن نواجه، وبشجاعةٍ، مرضاً أصابنا بسببٍ من عوامل خارجية في جزئها، وداخلية في كلّها.

إن لم نصل إلى الاعتراف بـ "أصالة" الانقسامات الأفقية والشاقولية في مجتمعاتنا، بعيداً عن اتهام القوى الخارجية، أو السلطات القائمة فقط، فسيكون تشخيص المرض صعباً، ما يُحيل علاجه إلى قائمة المستحيلات. وسنندم على "زمان الطائفية"، لأننا بدأنا نخوض في زمان أشد سوءاً، وهو زمن "التأصيل الطائفي".

أفسحت التغيرات الجديدة التي أفضت إلى تحولٍ حقيقيٍّ، أو التي لم تفض بعد، أو أنها لن تفضي إطلاقاً، لتعبيرات جديدة على ساحة الوعي الجمعي. وأبرزت إلى سطح المجتمعات المفككة القائمة كل هذه الأمراض والأوبئة والالتهابات المتفشية والقيح. وقد سهّل هذا الظهور للعلن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها، والتي أتاحت، لكل من طاب له أن يدلي برأيه، أو أن يُحلّل حدثاً، أو أن يشتم توجهاً، أو أن يكيل المدائح لتوجهٍ آخر، من دون تطوير أي فكرة، إلا لماماً. وصارت مجلات الحائط الإلكترونية مرتعاً خصباً لقمامة الاتهامات والإدانات والأكاذيب.

وإن ظنّ بعضهم أن الآخر، المختلف في موقفه من الثورات، أو من الانتفاضات، هو الذي سيرميه بسهام التجريح والشتم، فإذا به يقع على مستوياتٍ أدنى منزلةً لدى من هم محسوبون على "انتفاضته" أو "ثورته". وصارت الحثالة التعبيرية المقياس في الشعبية، وفي الانتشار في مقالب القمامة الإلكترونية. ففي حين كان "الآخر" المُعادي هو من يصيغ الاتهامات جزافاً، من ضمن منطق المواجهة أو ضرورات المعركة النفسية، صار "الحليف" في النضال، أو في السعي الشكلي إلى الحرية، هو الذي يُغدق اتهاماتٍ أكثر تطرّفاً وتدخلاً في الحيوات الخاصة للمستهدف أحياناً، لكنها في أحيان كثيرة أخرى، صارت تبحث عن أخبار تعتقدها مشينةً أو تُحرّض على التصنيف الجنسي، أو العرقي، أو الطائفي. كما أن صائدي الشتائم، أو مربيها، صاروا خبراء في علوم الأنساب والأصول، ولديهم من الوقت والطاقة العقلية ما يكفي للبحث، ولو المغلوط أو المشوّه أو حتى الدقيق، ليمنحوا رغبتهم في إفراغ شحنات الكراهية والإقصاء، "شرعيةً" وإسناداً.

منهم من يعبث ببعض التعبيرات العامة للمُستهدف، ويعيد صياغتها بحمولةٍ، تُناسب تصنيفها سلباً من عامة الناس. وترى بعضهم يتوقف عند نصوصٍ واضحة المفاهيم وجلية المقصد، ليحمّلها ما يرغب من دسائس وتحويرات. وبالتالي، تصير قراءة النص الفكري أو التحليل السياسي خاضعةً لجهل العابثين في إيراد الأكاذيب على مبدأ "لا تقربوا الصلاة...". وكم تنتشر هذه "الرياضة"، وكم هم كثرٌ ممارسوها. وكأننا بجيلٍ كاملٍ من الناس فقد مقدّراته العقلية، أو شوهها، يميل إلى التبحّر في اللامعنى أو اللاهدف.

هل تقتصر هذه الممارسات التي تقارب الانتهاكات على المجال الافتراضي؟ ربما بعض

وبالاعتماد على هذا النوع الجديد من الشائعات المُصاغة بقوالب جذّابة، ينشر بعض الإعلام في دول الانقلابات العسكرية المستجدة، أو الثورات المُضادة، سمومه تلفزيونياً أو ورقياً، ويكاد يكون انعكاساً لهذه الصياغات الافتراضية المشوّهة. وهو يزيد عليها بعضاً من المؤثرات المشهدية، لكي يُضاعف عدد المُجتَذَبين من عامة الناس، أو خاصّتهم. كما تعتمد وسائل إعلام الأنظمة المستبدة الراسخة في تقاليدها، وفي فقدان مصداقيتها المهنية، كما الخبرية، على هذه المصادر لإغناء معاركها باتجاه من يُشكلون، بنظرها، خطراً ماحقاً على مصالح الدولة، والتي هي في عرفهم محصورة بمصالح النظام أو فرد منه.

في ظل انعدام إمكانية التمتع وممارسة الحرية الحقيقية، نتيجة القمع المباشر الممارس ضد بعضهم، أو بسبب الجهل المستفحل لدى آخرين، بسبب تراكمات وموروثات اجتماعية، تأسست ثقافة مشوَّهَة ومُشوِّهة لمفهوم الحرية، ساهم العالم الافتراضي في وضع أسسها. فمن خلال الادعاء بأن الحرية تسمح، فصار لزاماً على بعضهم أن يُمعِنَ في عملية التأصيل المذهبي، أو الديني، أو العرقي، للنيل من خصومه. وبما أن الاستقطاب الطائفي قد ترسّخ في مجتمعاتٍ أبت أنظمتها المستبدة سياسياً ودينياً، إلا أن تستغل هذا السلاح الفتاك، وهو الطائفية، في تعزيز الانقسامات في جنباتها، فقد صار الشغل الشاغل لكثيرين ممن تمتعوا بهذا الهامش الافتراضي الواسع أن يخوضوا في التأصيل العرقي و/ أو الطائفي.

أشاحت هذه الممارسة الستار السميك، والذي أردنا جميعنا المحافظة عليه، عن أمراضٍ أبينا معالجتها، وهمّشنا من تطرّق إليها، وكنا مثاليين في تحليل ظواهرها. ففي أغلب الجلسات الرصينة، كان الأجنبي أو الحاكم فقط هما المتهمين بتأجيج النعرات، في سبيل التفريق بين أبناء الوطن الواحد. وقد رفضنا طويلاً أن نواجه، وبشجاعةٍ، مرضاً أصابنا بسببٍ من عوامل خارجية في جزئها، وداخلية في كلّها.

إن لم نصل إلى الاعتراف بـ "أصالة" الانقسامات الأفقية والشاقولية في مجتمعاتنا، بعيداً عن اتهام القوى الخارجية، أو السلطات القائمة فقط، فسيكون تشخيص المرض صعباً، ما يُحيل علاجه إلى قائمة المستحيلات. وسنندم على "زمان الطائفية"، لأننا بدأنا نخوض في زمان أشد سوءاً، وهو زمن "التأصيل الطائفي".