ثلاثة أمراض إسرائيلية مستفحلة

عندما أعلن دافيد بن غوريون عن قيام دولة الاحتلال في 15 مايو/ أيار 1948، وكان إلى جانبه كبير مساعديه موشيه دايان، الذي سيصبح وزير الحرب في وقت لاحق، طرح عليه هذا سؤالاً مفعماً بالتوجس والقلق: كم سيطول عمر هذه الدولة؟ ردّ قائد عصابة الهاغاناه الصهيونية ورئيس أول حكومة: عندما نُهزم في أول معركة مع العرب، حيث ستكون الهزيمة الأولى والمعركة الأخيرة.

لم تكن هذه الإجابة مرتجلة، كانت تشخيصاً موجزاً لماهية المعضلة التكوينية، أو قل بيت الداء الذي لا شفاء منه، مصدر كل ما انتشر في ما بعد من أوبئة سارية، فوق أن هذه النبوءة المبكّرة تشكل المفتاح الذهبي لفهم كنه الحروب الاستباقية اللاحقة، وإدراك مغزى كل تلك السياسات التوسّعية المستحكمة في ذهنية كيانٍ ظلّ يضع نصب عينيه درء أول هزيمة بكل ثمن، ومنع أي خطر محتملٍ قد يقصف عمر المشروع الاستعماري الناشئ لتوّه.

اشتدّ عود النبتة الشيطانية بسرعة عجيبة، وتوغّلت بفعل عوامل عديدة، وأصبحت في مرحلة لاحقة قلعةً حصينة، وظلّت تراكم عناصر القدرات الذاتية، وأساسها سلاح الجو المتقدّم، إلى أن صارت النبتة شجرة مسمومة، دولة إقليمية كبيرة، غير أنها بقيت، رغم كل ما اكتسبته من قوة مستعارة، تخشى على نفسها من الغائلة، وتتحسّب لغدها ومتغيراته المحتملة، فأخذت تعمل كل ما في وسعها للتعاظم، بما في ذلك امتلاك القنبلة النووية، لتأمين يومها، وترهيب سائر جيرانها.

في غمرة ذلك كله، أصيبت دولة الاحتلال والتوسّع بجملة طويلة من الأمراض المزمنة، ظلت تحجب أعراضها عن الأنظار سلسلة من النجاحات العسكرية والعلمية والاقتصادية، عزّزت الصورة الانطباعية المتكوّنة عنها، ولا سيما عن الجيش الذي لا يقهر والأجهزة الاستخبارية المتفوقة، إلى أن تكشّفت جميع عللها دفعة واحدة، يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول المجيد، وانجلت بوضوح تام كل مظاهر ضعفها أكثر من ذي قبل، ولا سيّما خلال الحرب الجارية على مدار الساعة في قطاع غزّة.

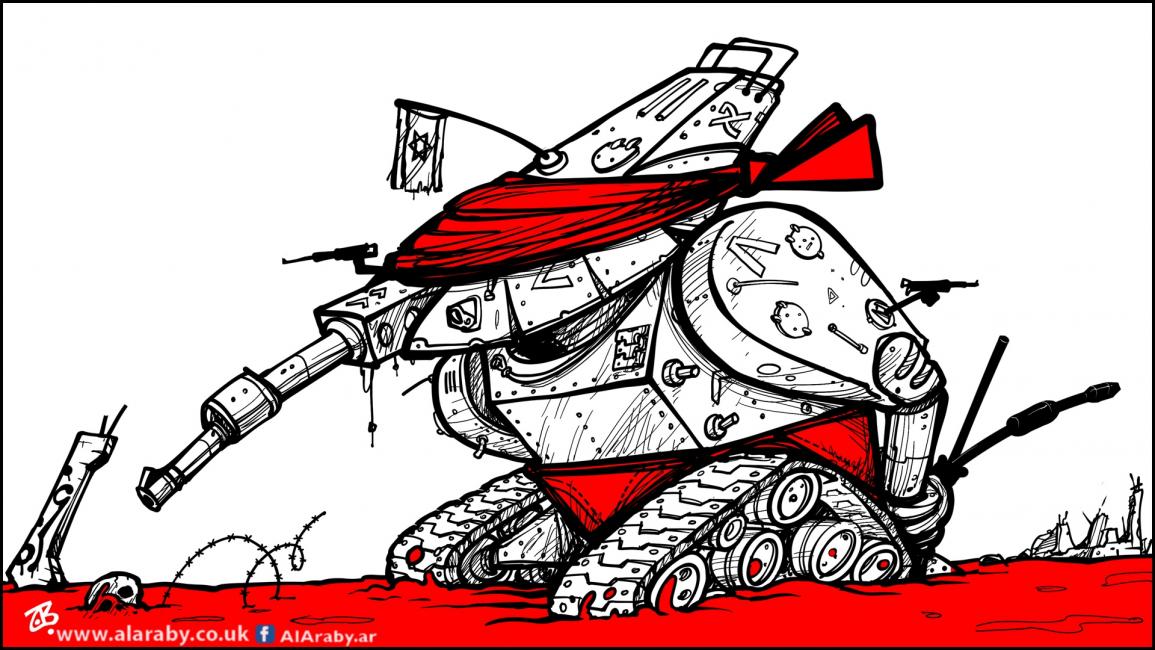

في هذه العجالة، التي طالت مقدّمتها أكثر مما ينبغي، سوف نُكثّف الضوء فقط على ثلاثة أمراض ذاتية النشأة، ليس من بينها مرض التطرّف والفاشية، أو عاهة الجنون والإجرام أو غيرها، أولها مرض الغرور القاتل والثقة الزائدة بالنفس، ناهيك عن الاعتقاد أن القوة وحدها، بل والمزيد من القوّة الغاشمة إذا اقتضى الأمر، قادرة على حل المشكلات، وفرض الحقائق المجرّدة، وفق قانون القوة وليس قوة القانون، فضلاً عن تخويف المحيط المجاور كله، وبالتالي إملاء معاهدات سلام مذلّة، على نحو ما جرى، مثلاً، في الاتفاقيات الإبراهيمية.

استوطن هذا المرض العضال في تلافيف العقلية الجمعية لدى مجتمع المستوطنين، جيلاً بعد آخر، وتجلت أعراضه الخبيثة أمام كل ذي عين بصيرة، على نحو ما ظلت تقصّه علينا يوميات الاحتلال المديدة، صبحاً وعشية، إلى أن حدث طوفان الأقصى وصنع النقطة الفارقة في مجرى الصراع الطويل، ثم أتت ملحمة الصمود والمقاومة الباسلة، المنقولة بالصوت والصورة من قطاع غزّة، على نحو فاق كل التوقعات المسبقة، الأمر الذي سيوقظ المغرورين من غفلة الإيمان بالقوة، ويؤكد لهم حقيقة أن الزمن الفلسطيني قد تغيّر إلى غير رجعة.

المرض الثاني، المستمدّ من سابقه، الاستهانة بالعدو الماثل أمامه، والاستخفاف به كلياً، إن لم نقل ازدراءه، حيث كثيراً ما نظر هؤلاء المغرورون إلى العرب والفلسطينيين أنهم قوم من الرعاة الجاهلين، أو الإرهابيين الذين يطلقون النار ويهربون، لا حيلة لهم قبالة دولة عصرية متقدّمة، الأمر الذي أغشى على أعينهم وأوقر أسماعهم، إلى أن زلزلت الأرض زلزالها في 7 أكتوبر، وأخرجت الأرض أثقالها في المعارك الغزّية المؤسسة لما بعدها، وها هم اليوم يتجرّعون كأس المهانة جُرعة جُرعة، ويكتشفون خطيئة الاستهانة.

تبقى آفة المرض الثالث، المزمن بدوره، وربما التاريخي في جذره، الارتياب بكل شيء، والشك القاتل إزاء نيات كل من يحيط بهم، بل وبأنفسهم أحياناً، وحتى لا نمضي كثيراً في تشخيص أعراض هذه العلة اليهودية المتوارثة، يكفي لنا مراجعة ما وقع بالأمس القريب في حيّ الشجاعية، حين قتل جيش الاحتلال ثلاثة أسرى مستوطنين كانوا في حوزة المقاومة، وأرداهم صرعى، رغم أنهم كانوا يرفعون الراية البيضاء، ويتحدّثون بالعبرية طلباً للنجدة، وذلك لمجرد الشك أن في الأمر كميناً ومكيدة، أو نتيجة مرض الارتياب نفسه، الذي استفحل أكثر فأكثر بعد مرور شهرين ونصف الشهر على التخبّط القاتل في قطاع غزّة.