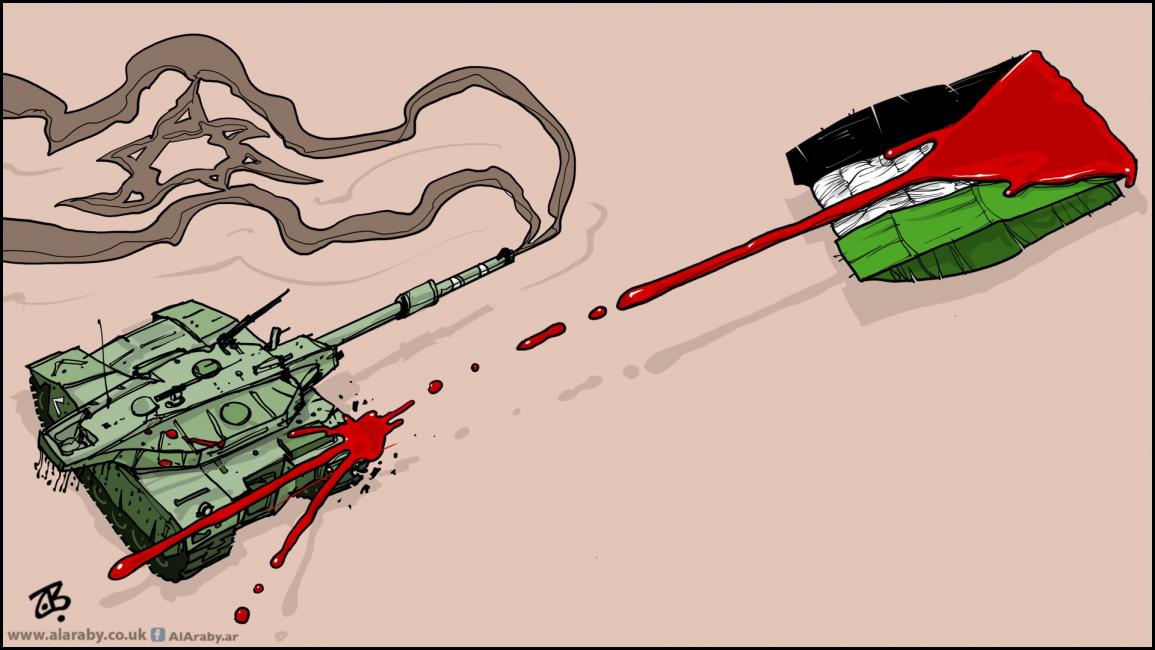

الدم الفلسطيني الأرخص... والعربي من بعده

يحلّ الذهول كلما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أعداد القتلى والجرحى من أهل غزّة، أو الضفة الغربية. لا مجال لمقارنتها بأعداد الضحايا الإسرائيليين أو جرحاهم أو رهائنهم. عشرات الآلاف، مقابل ألف وكسور قتيل إسرائيلي، أو جريح، ومائة وقليل منها رهينة. وتجد ترجمة هذا الفرق في مصير القتلى أنفسهم. المحظوظون من بين الفلسطينيين وُجدت لهم أكفانٌ ومقابر جماعية، والأقل منهم حظّا ما زالوا مطمورين تحت الأرض، قبورُهم مجروفة، وإذا تيسّرت، يبقون أرقاما. أسماؤهم غارقة في عددهم المتزايد، وكذلك وجوههم. ويزدادون كل يوم بالعشرات. فيما يقترب عدد سجنائهم عند إسرائيل من عشرة آلاف. لا نعرف عنهم إلا مروان البرغوثي، مع صورته مكبّلا ورافعا يديه وأصابعه تسجل علامة النصر. في المقابل، عدد القتلى والرهائن الإسرائيليين هزيل. وكلُّ قتيل بينهم له اسم وصورة وسيرة وجنازة مهيبة وصلوات وتعزية رسمية وتغطية إعلامية. وجوه الرهائن أكثر دواما؛ تتكرّر صورهم وأسماؤهم كل يوم في تظاهراتٍ ينظمّها أهلهم بأولوية تحريرهم، بوقف الحرب، بالتسوية مع "حماس"، حفاظا على حياتهم.

وتحضر بنفسها قصة عمرها عشر سنوات: تحرير الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الرهينة بين أيادي "حماس"، ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، بينها وبين إسرائيل. بكم فلسطيني جرى تبادله؟ جندي واحد مقابل إخراج 1027 سجينا فلسطينيا، من بينهم يحيى السنوار. وهذه قصة من بين المئات الشبيهة. وقائعها كلها لا تنتهي عن رواية الهوّة القائمة بين قتلانا وقتلاهم. ولا نحسب هنا لا البيوت ولا النزوح ولا التجويع ولا أي سمةٍ من سمات الحياة الطبيعية. حيث لا مجال لمقارنتها بالقيمة العالية التي تعطيها إسرائيل لحياة مواطنيها وجنودها.

على الجبهة اللبنانية، لا يبدو الأمر أقلّ هوْلا. تلك الحرب التي يخوضها حزب الله "لدعم غزّة"، والمضبوطة حتى الآن بقواعد الاشتباك، أي أنها محدودة، لم تصل إلى "الحرب الشاملة"، التي يتبادل الحزب مع إسرائيل التهديد بها... هذه التي سمّيت "ما دون الحرب، وما دون السلم" كلفت حتى اللحظة مائتي شهيد، وتهجير وتدمير، وخراب على امتداد جنوب الجنوب. في بلد يعمّه الخراب أصلا. ومع ذلك، تجد البيئة الحاضنة للحزب مستعدّة للمزيد، وبعضها متحمّس لها، تهتف عالياً "بالروح بالدم نفديك يا...".

عندما نلنا الاستقلال، أقمنا أنظمةً لا تقل عن إسرائيل احتقارا لحياتنا. وقد دخل هذا العيب الإنساني إلى أعماقنا وصار من البديهيات

ويمكن إعطاء أمثلة بلا حسابٍ عن هذا الخلل الإنساني، الذي تجذّر إلى حدّ أننا لم نعُد ننتبه له. كأنه أمر طبيعي أن تساوي حياة المواطن عندنا أصفارا مقابل حياة الإسرائيلي. ولا تقل مجموعات مسلّحة، أو إرهابا. الأمر كذلك منذ بداية نشأة إسرائيل. في حرب 1948، في عهد الملك فاروق، مرورا بحرب حزيران 1967، في عهد جمال عبد الناصر، أو حرب 1973 مع أنور السادات، أو عملية تبادل سجناء معتقل الخيام بعد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب عام 2000: كل مرّة، أرقام القتلى أو الجثث أو السجناء العربية الفلسطينية تتفوّق على الإسرائيلية بالآلاف.

منذ متى بدأت تتدهور قيمة حياتنا وحريتنا المرتبطة بها؟ أم أنها راسخة من زمان؟ التاريخ القريب: العثماني، يحكم رعاياه باسم الله، والسيفُ فوق رؤوسهم. إلى الاستعمار الغربي، المنتصر على العثماني، الذي فاقه استهتاراً بحياتنا وأمننا وديارنا وازدهارنا.

خذ نابليون مثلا، في نهاية القرن الثامن عشر؛ الذي أنزل جنودَه من بحر الإسكندرية ومشى معهم نحو القاهرة، يحرق القرى في طريقه، وينهب زراعتها ويغتصب نساءها، ليحلّ عليها ظافرا. من اهتم بما حلّ بتلك القرى وبالقاهرة، من قتلى وخراب أمام "انتصارات" بونابرت المذهلة؟ وحدَه عبد الرحمن الجبرتي، في كتابه "عجائب الآثار في التراجم والأخبار"، وهو مثل دفتر يوميّات لهذه الحملة. ومع ذلك، أعداد الضحايا كثيرة، إلى حدّ أننا لا نعرف لأي منهم اسماً أو مهنةً أو دوراً أو قرية. من وقتها، أو قبيْلها، كل المغامرات الاستعمارية قامت على أننا حشرات مؤذية في طريق مجدها، وحياتنا تساوي الملاليم.

الإيراني والروسي لا يقيمان اعتبارا لحياة مواطنيهم أصلاً، خصوصاً إذا كان قتلهم متيسّرا

وعندما نلنا الاستقلال، أقمنا أنظمةً لا تقل عن إسرائيل احتقارا لحياتنا. وقد دخل هذا العيب الإنساني إلى أعماقنا وصار من البديهيات. والنظام السوري في الصدارة: بفضل هذه العقلية المسترْخصة لحياتنا، تمكن وريثُه من قتل نصف مليون سوري، وتهجير ثلاثة عشر مليونا منهم، ربعهم خارج سورية... ومن الاستنجاد بروسيا وإيران للمساهمة في المقتلة، بناء على "طلب حكومي رسمي"، ومن جذب الأميركيين والأتراك واستسهال الضربات الإسرائيلية المنتظمة على أرضه، ناهيك عن احتلال هضبة الجولان في جنوبها. قبل أن يصل الوريث بشّار إلى هذه الدرجة من الإمساك بالأرواح السورية، وقف الرئيس الأميركي باراك أوباما ينقذه من ضرباتٍ عقابية بعد استخدامه السلاح الكيميائي لقتل عشرات الآلاف من المواطنين السوريين؛ هو الرئيس الأنجح بتنظيم اغتيالات بالدرونات ضد قادة الإرهاب. كان أوباما قد رسم "خطّاً أحمر" لهذا السلاح، وتراجع عنه في اللحظة الأخيرة بناء على نصيحة الرئيس الروسي بوتين، واقتراحه إعلان بشّار تخلّصه من هذا السلاح. وطبعا هذا السلاح بقي في جيب بشّار، ولم يسأله عنه أحد.

سنتان بعد ذلك، كانت المليشيات الإيرانية، بطلب "حكومي رسمي" أيضا من بشّار، تقتل السوريين، تهجّرهم وتسرقهم في المناطق السورية المختلفة. وبعد فشلها في السيطرة التامة على الميدان، احتاج بشّار للطائرات الروسية والبراميل المتفجّرة ليتابع مجزرته.

بإلحاحٍ من بشّار، مطلوب من الدولتين، واحدة بمليشياتها والثانية بطائراتها، أن تقتلا السوريين الهاربين إلى الشمال، تلاحقهم في خيمهم وجوعهم وتشرّدهم، مثلما تفعل إسرائيل بأهل غزّة، فيما يبقى الجولان محتلا ولا يردّ الأسد على الضربات الإسرائيلية المنتظمة على أرضه. فيما العرب الباقون يتأهلون به، بعدما احتجّوا عليه كيف يسيل دماء المسلمين... إلخ.

والاثنان، الإيراني والروسي، لا يقيمان اعتبارا لحياة مواطنيهم أصلاً، خصوصاً إذا كان قتلهم متيسّرا. ينفخون في عزتهم الوطنية، بقوميّتهم المهيمنة على من حولهم، وأبعد، ولكنهم يستبيحونهم عندما تكون الأيادي القاتلة هي أياديهم، بإعدام "قانوني" أو مموّه.

يناشد نصر الله أهل الجنوب بترك هواتفهم الخلوية خلفهم عندما يحضُرون إليه، أي أنه يحمّلهم مسؤولية الحفاظ على أرواحهم، فيما ينصّب نفسَه بطل تحرير القدس

والإيرانيون أشطر من الروس. جنّبوا مواطنيهم خوض حرب دعم بشّار الأسد، و"تحرير القدس"، فيما غطس الروس بجنودهم وضبّاطهم في وحل أوكرانيا. في الحالة الإيرانية: استهتار سهل بأرواحنا وبيوتنا وأرضنا. في لبنان، وزير خارجيتهم حسين أمير عبد اللهيان يقولها علناً إن بلادَه تتفاوض مع أميركا، يطالب حزب الله "بعدم الانخراط على نطاقٍ واسعٍ وكامل في هذه الحرب ضد إسرائيل"، ويحثّه على "الصبر الاستراتيجي"، أي على تلقّي الضربات مع أثمانها، والامتناع عن استخدام تلك الصواريخ الموعودة... وإمعانا بهذا التسخير لحيواتنا كرمى لعيون طهران، يناشد حسن نصر الله أهل الجنوب بترك هواتفهم الخلوية خلفهم عندما يحضُرون إليه، أي أنه يحمّلهم مسؤولية الحفاظ على أرواحهم، فيما ينصّب نفسَه بطل تحرير القدس.. مفارقة أخرى برسم التاريخ.

أما أوروبا - أميركا، فلا تبرّئ ذمتهما دعواتهما الخجولة لتجنيب أهل غزّة تلك المجزرة أو ذاك النوع من التجويع. خلف دعمها الشامل لإسرائيل تاريخ من الذنوب التي تحلّها على حساب أرواح لا قيمة لها، تطول سلسلتها. وجديد تجلياتها أخيراً الفرق بين تعاملها مع الاجتياح الروسي لأوكرانيا والحرب الراهنة على أهل غزّة. في حرب أوكرانيا، تبدو أوروبا وأميركا منسجمةً مع نفسها. يهاجم الروس بلدا آمنا. ملايين الأوكرانيين اللاجئين ترحّب بهم أوروبا وبريطانيا. عشرات الملايين من الدولارات تتبرّع بها دعما لسلاح الحكومة الأوكرانية المتصدّية للاجتياح. عقوبات على روسيا، مقاطعة البضائع والنفط وسحب الاستثمارات، مقاطعة الأنشطة الفنية، حملة دبلوماسية مكثفة في أروقة الأمم المتحدة وخارجها، كلمات للرؤساء تشيد بشجاعة الشعب الأوكراني... إلخ. في المقابل: يبيعون الأسلحة لإسرائيل، يرسلون الذخائر، يسكتون وإذا تكلّموا فبتهذيب وخجل عن تجاوزاتٍ بحقّ المدنيين.... أو عن حقهم بالمساعدات الإنسانية... يرفضون وقف إطلاق النار، ويتابعون تصريحاتهم بشأن "دولة فلسطينية"، هلامية مبهمة، ليس لها أي ملمح محدّد، تبدو مثل "ورقة" ما بعد الحرب. وكلها إشاراتٌ تدلّ على أن حياة الأوكرانيين أعزّ من حياة الفلسطينيين أو السوريين. لماذا؟ إليك جواب صحيفة بريطانية، التلغراف، بعيد الاجتياح الروسي لأوكرانيا: "إنهم (الأوكرانيين) يشبهوننا. يشاهدون نتْفلكس، لديهم حسابات في إنستغرام، يصوّتون في انتخابات حرّة ويقرأون صحافةً لا رقابة عليها"...