ليس في رحلة الكاتب الياباني توكوتومي كينيجيرو إلى فلسطين، والتي قام بها عام 1906، وصدرت في كتاب بعنوان "الرحلة اليابانية إلى فلسطين ومصر 1906" قام بترجمته إلى العربية سمير عبد الحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي، ليس فيها معلومات جديدة.

فهو هنا لم يخترع النار، بل أعاد على نحو ما، ما أورده غيره من الرحالة الأوروبيين من انطباعات وأحكام مسبقة، وهم يسلكون الطريق نفسها، وفق دليل مسبق، وتواطؤات قبلية، لا شك أن الهدف من ورائها كان ليس مجرد الحج إلى البلاد المقدسة، ولكن إنجاز نوع من الدراسة عن هذه المنطقة، التي ستشهد الحدث الأكبر بعد وعد بلفور في 1917، متجليا في إقامة الكيان الإسرائيلي، بعقيدته الصهيونية، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني الذي كان يعيش في أرضه منذ آلاف السنين.

تتميز رحلة كينيجيرو، بكونها رحلة كبيرة على مستوى الحجم، وهي تتألف من مرحلتين زمنيتين، الأولى الرحلة التي قام بها سنة 1906 برفقة زوجته، إلى فلسطين ومصر، وهي رحلة مليئة بالدهشة. في هذه الزيارة الأولى تتسيد الانطباعات الذاتية والعودة إلى مصادره المعرفية، التي هي بالدرجة الأولى المسيحية، فكينيجيرو كان مسيحي الديانة، وبالتالي، كان دليله هو الكتاب المقدس، حيث ترصد في هذه الرحلة زمن الوحي وسيرة المسيح وحوارييه، والأماكن المقدسة في الجليل والقدس ويافا وحيفا وغيرها من الأماكن التي مر بها، وصولا إلى غزة.

أما في الرحلة الثانية التي قام بها عام 1919، أي بعد حوالي عقد ونصف عن زيارته الأولى، فقد كانت رحلة مقارنات، بين فلسطين 1906 وفلسطين 1919. ومما لا شك فيه أن متغيرات كثيرة قد شملت المنطقة، ليس أقلها أن العالم كان قد مر بالحرب العالمية الأولى، وما خلفته من دراما بشرية انعكست سلبيا على منطقة الشرق الأوسط.

وكان من نتائجها المباشرة، إنجاز المتغير الأول الذي سيكون حاسما في فلسطين ومحيطها، بإصدار وعد بلفور سنة 1917، والذي عمل فيه البريطانيون على تنظيم عودة اليهود، وبداية تنفيذ أول مخططات تهجير الفلسطينيين من وطنهم، مستغلين حالة الفوضى والضعف وانعدام السيادة للدول العربية التي كانت تعيش بدورها تحت استعمارات متعددة وانتدابات متفاوتة من المحيط إلى الخليج.

حياة ألفة

في الجزء الأول من رحلة كينيجيرو عام 1906، يسجل الرحالة الكثير من الملاحظات، التي يمكن أن لا تكون ذات أهمية كبيرة بالنسبة للقارئ العربي، ولكنها بالنسبة للقارئ الغربي، وربما الياباني، بشكل أكبر، فإن تلك الملاحظات تكتسي طابع المعلومات الأساسية.

ذلك أن المسيحي المؤمن المقيم في هذه النقطة القصية من آسيا، له تمثل خاص عن تلك الأرض البعيدة، التي عاش فيها المسيح، أو ربما في الغالب الأعم لا يملك أي صورة واضحة عن الأمر، عدا ما يمكن أن يكون قد صادفه من كتابات الغربيين، أو ما ورد في الكتاب المقدس نفسه. وهي صورة "نبوية"، ربما لم يعد لها مكان في الواقع، أو أن تلك الحقائق الدينية أصبحت في الغالب الأعم، مطمورة في باطن الأرض وفي بواطن الكتب، وأصبح الوصول إليها يحتاج إلى علماء حفريات وأنتروبولوجيين وغزاة أيضا.

ولكن كيف السبيل إلى الوصول إلى تلك الحقيقة الصافية، وقد مرت عليها أزمنة كثيرة وسنابك الخيول ودكت الأرض نيران المدافع، في حرب لم تتوقف ولن تتوقف بين البشر من أجل حيازة تلك الأرض القديمة المقدسة، التي اسمها القدس، غصباً عمن سكنها وأقام فيها وامتلك ترابها.

سيحاول كينيجيرو في رحلته الأولى تلمس كل ذلك، لقد كانت تلك الرحلة في حقيقة أمرها، مفعمة بالكثير من المشاعر المتضاربة، وكأن الرحالة الياباني، صاحب العينين الضيقتين، قد تفتحت فجأة قزحيتهما واتسعتا، ليرى المشهد الشامل الكلي الرباني، مشهدا تتداعى صوره وتسقط من الخيال إلى الواقع، وليس العكس.

لم يكن يهمه ما يحفل به من بؤس، ولا ما يتهدده من فرقة. كان مأسورا إلى وحدة الصورة، صورة المسيح وأمه وهما يسعيان في الأرض، المسيح وحواريوه في القدس، المسيح ومعجزاته، بينما قومه يصدقون ولا يصدقون.

وفي كل مكان مر منه كينيجيرو، كانت الكنائس تمد أعناقها، وتحكي عن قصص، وكانت المساجد تتطاول إلى أعنة السماء، وكان المسيحي والمسلم واليهودي يعيشون متجاورين في هذا العالم القديم الذي اسمه فلسطين، دون أن يحدث الكثير الذي يعكر الصفو.

فالجميع استخلص الدروس من الماضي، واستكان إلى برهة السلام المؤقت، في انتظار جولات أخرى من الحروب التي تذكيها ضغائن الماضي وأحقاده.

ولكن، هل كان له أن يفلت من هذا التصور الرومانسي للمكان؟ الجواب سيكون مريرا في الجزء الثاني من رحلته، التي قام بها في 1919، ذلك أنه سيكتشف هول الفرق بين الصورة والمثال، بين فلسطين الزيارة الأولى، وفلسطين الزيارة الثانية. ولذلك نجده كثيرا ما يحيل في هذه الرحلة إلى كتابه الأول، بأن يقول مثلا، كما قلت في رحلتي الأول، مفترضا أن القارئ، وهو هنا ياباني بالضرورة، يتذكر ما دونه في رحلته الأولى من تفاصيل ومعطيات ومشهدية. لكنه في الآن نفسه، يريد أن يقيم في ذهن هذا القارئ صورة عن مقدار الأهوال التي حدثت فقط خلال ربع قرن. فالأرض التي زارها وكانت فرصة من فرص السلام، تحولت اليوم إلى برميل بارود، بعد أن أصبح الوجود اليهودي عقيدة صهيونية، تهدد المسيحيين والمسلمين على حد سواء.

إن بوادر ظهور التجمعات اليهودية المتطرفة هو ما راعه. وفي الوقت الذي كان فيه العالم يخرج من ويلات الحرب العالمية وخسائرها ومقتلاتها، كان هذا الركن الصغير من العالم، الذي بحجم حفنة تراب يعرف زحفا منظما للحركة الصهيونية، بحثا عن وطن بديل مزعوم، وعلى حساب من؟ على حساب مسيحيي المنطقة ومسلميها ويهودها أيضا.

قد لا تكون الكثير من التفاصيل التي يوردها كينيجيرو ذات أهمية، وربما لا تشكل بالنسبة للقارئ العربي أية إضافة، وأحيانا كثيرة تبدو مضحكة، وحشوا مبالغا فيه. ولكن في غالب الظن أن كينيجيرو كان يدون يومياته لحظة بلحظة خوفا من آفة النسيان، ولذلك عمل على تضمين كل ما عاشه في هذه الرحلة، حتى وإن لم يكن يكتسي أهمية مركزية، أو لا يخدم المسار العام لرحلته.

كتابة تسجيلية

عينه تسجيلية إلى أبعد حد، مثل كاميرا تلتقط كل شيء، لكنها في حالة كينيجيرو، هي عين غير محايدة. يمكن القول إنه كان منتميا إلى كل ما يكتب، غير مفصول عنه، صبّ مشاعره هنا، مثل معدن مصهور، كأنه كان يريد أن يكون التمثال على قدر المثال، المتخيل على قدر الواقع، وفلسطين الكتاب، مثل فلسطين البشر والحجر.

وهو نفسه، يوضح بشكل لا يدع مجالا للتردد، أن رحلته لم تكن سفرا بالمعنى العادي، ولكن حجا بالمعنى الديني إلى الديار المقدسة. كما أنه يؤكد في مقدمة رحلته الأولى أنه تبعا لذلك، فإنه لن يكون محايدا، وباردا تجاه ما يراه وما سيعيشه وهو "يؤدي شعيرة الحج"، بل ما سيقوده، هو عواطفه، وما سيملي عليه هو قلبه.

يقول "حين تنفتح بصيرتي وتتملكني رغبة ما، أشعر بأني كائن له وجود وسط هذا الكون المترامي الأطراف، وحين لا تنفتح بصيرتي وتتلاشى الرغبة من داخلي، لا يمكن أن أنال شيئا في هذا العالم. اشعر بشيء من الخجل لأنني لم أنل شيئا يذكر بعد عودتي من هذه الرحلة، لا أشعر إلا بأنني مجرد إنسان غبي لا أكثر".

حمير تحمل الخراف

الأسلوب التسجيلي سنجده هو الطاغي على ميسم الكتابة عند كينيجيرو، يكتب مثلا "شاهدت أسرابا لا حصر لها من الذباب، بينما تمضي الحمير تنهق بصوت منكر مثل صوت آلة ندف القطن وتنظيفه، وكانت الحمير تحمل الخراف المذبوحة التي فصلت رؤوسها عن أجسامها.

زد على ذلك كثرة الحجارة في الطريق، مما يجعله وعرا لا يصلح للمشي، فالهضبة أيضا مملوءة بالحجارة، والأشجار فيها قليلة، ومعظم البيوت مبنية بالحجارة ومطلية بالجير، والسطوح مفلطحة أو على شكل هلالي بارز عند مدخل البيت، ليست كأسطح البيوت في اليابان، وهي ايضا من الحجارة، والشارع أيضا معبد بالحجارة، كما استخدموا الحجارة أيضا في بناء الأسوار.. أتعجب، هل تحجرت قلوب الناس وعقولهم؟

حين تهب الريح تتطاير ذرات الصخور الجيرية في الجو مسببة غبارا كريها. كنت أشاهد الجبال ذات اللون البني والشوارع ذات اللون الأبيض، وأحيانا أشاهد صخورا رمادية، إلا أن هذه الصخور الرمادية كانت صخورا متحركة غير ثابتة، إذ أدركت بعد قليل أنها قطيع من الماعز يتحرك.

كان الجو نقيا جدا والسماء كانت صافية، ويمكنني أن أشاهد على مسافات بعيدة أبعد من جبال الزيتون وجبال البحر الميت، لو أن فلكيا أو شاعرا جاء هنا في ليلة مقمرة، نجومها ساهرة، فسوف يشعر بالسرور والحبور، ولو جاء هنا رسام، فلا شك أنه سيستمتع برسم لوحة رائعة لهذا المنظر البديع".

القدس والمسجد الأقصى

تتبين بعض ملامح براعة كينيجيرو في التقاط التفاصيل، وفي شاعرية الوصف، يكتب مثلا "بداية شهر يونيو تتراقص سيقان القمح، تتمايل، تتحول الحقول إلى أمواج بحر، وبراعم أزهار المشمش والرمان تكشف عن داخلها للعيان، وعند كنيسة الأرمن في القدس هناك آثار "كايابا" وبجواره شاهدت شجرة صنوبر ضخمة جدا قيل إن عمرها خمسمائة سنة.

أعتقد أن الزائر للقدس إذا ما أراد أن يشاهدها بشكل جيد فعليه أن يفعل ذلك عند شروق الشمس. حين تشرق الشمس على القدس فاستيقظ/ استيقظ مع تنفس الصباح.

يتحدث كينيجرو بجلال عن زيارته القدس، كأن تلك الرحلة صلاة طويلة لا يقطعها شيء، ومحاولة صوفية للالتحام بروح المسيح، أو بالمكان الذي سار فيه وحلق فوقه، يكتب مثلا "حين تطلعت ورائي، شاهدت تموجات الجبال والهضاب، شاهدت جبل الزيتون وشاهدت الكنيسة الروسية، ومن خلال الهضاب تمكنت من أن أشاهد القدس جميلة جدا، كأنها صورة رسمها أعظم فنان، بدت كأنها وهم، كأنها خيال. آه، يا أورشليم! وداعا أيتها القدس!".

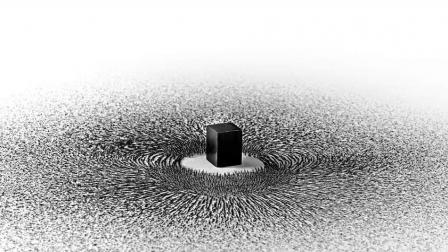

في مقطع آخر من الرحلة يكتب معززا هذا المنحى، وهو يتحدث بإبداعية خلابة عن المسجد الأقصى، قلما تجد لها نظيرا في كتابات أخرى، معتمدا على دقة عالية في الوصف وباذلا جهدا كبيرا لفهم الأرابيسك الإسلامي والعمارة العربية.

يكتب "في اليوم الثاني من يونيو، ذهبت للفسحة مع روبرت، وحصلت على تصريح لزيارة الضريح المقدس، كان يرافقنا عسكري تركي بهدف حراستنا، في جنوبي شرقي مدينة القدس القديمة عبرنا سوق القطن، ثم صعدنا سلالم حجرية ثم دخلنا إلى المكان الذي دفن فيه المسيح واسمه الضريح المقدس. وصعدنا السلالم مرة أخرى، ثم شاهدنا المبنى الرئيسي لمسجد عمر، وهو الخليفة الثاني، وهو والد زوجة النبي محمد.

والمبنى الذي نراه، بناه الخليفة عبد الملك في القرن السابع الميلادي، وتم ترميمه بعد ذلك عدة مرات، وهذا مكان له مكانة كبيرة في قلوب المسلمين بعد مكة.

شاهدت المبنى الثماني الأضلاع مع قبة عليها هلال. المسجد من الداخل على شكل دائرة نصف قطرها 540 مترا، والأرضية من الخارج من الرخام المرمري، والسقف مزخرف بقطع من الخزف الأبيض والأزرق والأخضر، وكل قطعة تمثل بذاتها قطعة فنية صنعت بطريقة خاصة تختلف عن الأخرى، والجدار الداخلي من الزجاج الملون، جعلوا الألوان مختلفة ومتباينة، مع قطع من الصدف والموزايكو.

وعلى الجدران كتبت آيات من القرآن الكريم بحروف مذهبة، كما لو كانت هذه الكتابات شجرة "لولاب" متداخلة أغصانها مع الزخارف والنقوش الأخرى، أما الضوء فيأتي من خلال النوافذ المغطاة بشبكة معدنية.

كانت الأضواء القادمة من خلال هذه النوافذ أضواء خافتة، إلا أنها رغم ذلك تجعل المسجد أكثر ضوءا مما يظن المرء أول وهلة، علاوة على أن الضوء إذا ما وقع على هذه الزخارف يجعل المشهد رائعا والمنظر داخل المسجد خلابا".