19 يوليو 2024

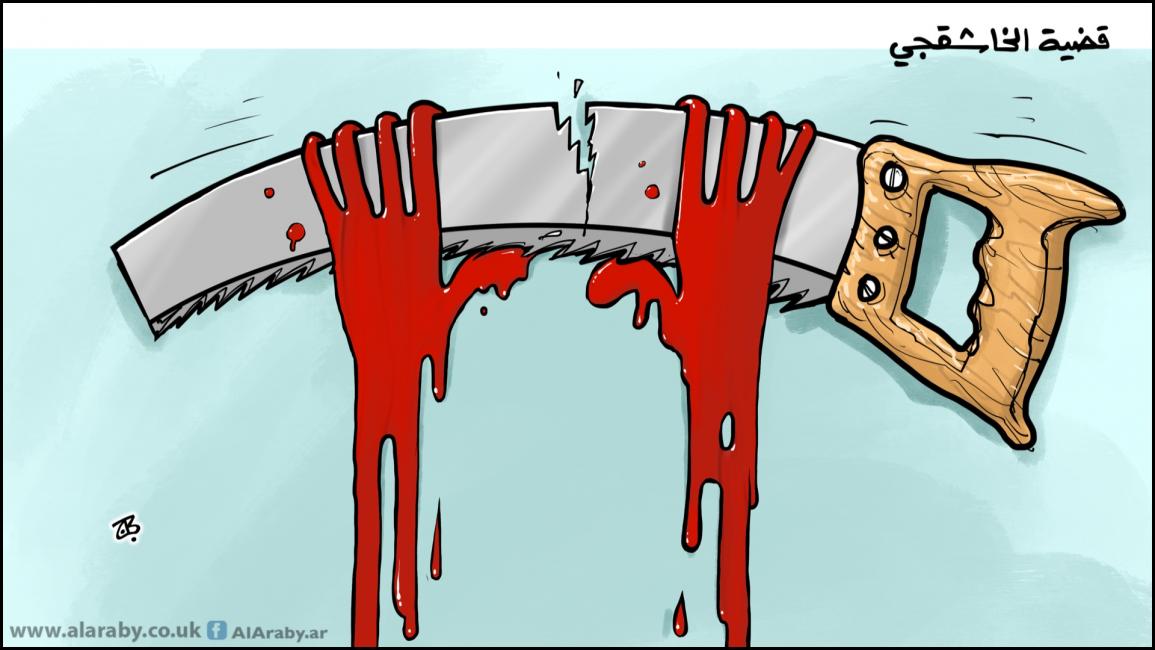

من خاشقجي إلى الجزائر والسودان

إن كانت هناك فائدة مما تشهده الجزائر والسودان، وقبلهما جريمة اغتيال الكاتب السعودي جمال خاشقجي، فهي أن "الجريمة لا تفيد"، ففي الجزائر والسودان، عمل كل من عبد العزيز بوتفليقة وعمر البشير على إحاطة نفسيهما برجالٍ يأتمرون بأمرهما، ولديهم ولاء مطلق لهما، عبر اصطفاء مجموعة محدّدة من الشخصيات التي لا انتماء لها إلا للمنصب والمال، وتعيينها في مناصب كبرى، وإتاحة امتيازاتٍ غير محدودة لها، من أجل غرض واحد فقط: توفير الحماية والدعم في اللحظات الفارقة، أي في حالة ثورة الشعب على أي منهما، أو التعرّض لأي خطر بأي شكل. حتى إن البشير، على سبيل المثال، كان يطلق على محمد حمدان حميدتي، الذي عيّنه قائدا لقوات الدعم السريع وأغدق عليه بالامتيازات والأموال، لقب "حمايتي". وقام البشير بتكوين شبكة معقدة من المناصب والجنرالات حوله، وهو ما فعله بوتفليقة عشرين عاما. فماذا فعلت تلك العصبة حول بوتفليقة والبشير؟

بالطبع، حاولت تلك العصبة، في البداية، احتواء الحراك، وحماية الرئيس، وتوجيه تحذيراتٍ صارمةٍ للمحتجين بأنهم تجاوزوا الخطوط الحمراء، وبأنهم سيواجَهون بالقوة. وفي هذا الصدد، برزت تصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، الذي حذّر المتظاهرين، في بداية الحراك، من العودة إلى "سنوات الجمر" التي أودت بحياة مئات الآلاف من الجزائريين، فيما يطلق عليها "العشرية السوداء". وفي السودان، استماتت قوى الجيش والأمن والمخابرات في قمع الحراك، عبر القتل والاعتقالات وفرض حالة الطوارئ، وغيرها من الإجراءات. لكن استمرار الحراك وتصاعده أجبرا الدائرة المحيطة بالرجلين، والتي كان من المفترض أنها الأكثر ولاءً لهما، على التضحية بهما، لإنقاذ أنفسهم من مصير أسود يلوح في الأفق، ومن أزمةٍ لم يبدُ أن هناك حلا لها سوى بتنحيهما.

وبالتالي، فشلت جهود الزعيمين، طوال العقود الماضية، التي بذلاها من أجل مواجهة تلك

اللحظة، لأن الدائرة المحيطة بهما قامت بحسابٍ بسيطٍ على المكاسب والمخاطر، ووجدت أن الاستمرار في الولاء للرئيس مستحيل، وأن الحل الوحيد للاستمرار هو تنفيذ مطالب الجماهير، وإلا سيكونون تحت دائرة الغضب الشعبي. وأبرز دلالة لذلك ما حدث في السودان، فقد عيّن البشير، بعد اندلاع الاحتجاجات، وزير الدفاع عوض بن عوف نائبا له، في إشارة إلى عمق ثقته به ولجوئه إليه لمساندته، ليكون الأخير هو من يعلن "اقتلاع النظام والتحفّظ على رأسه" في البيان الأول للانقلاب.

هي حسبةٌ بسيطةٌ إذن، لا تخرج إلا ممن لا ولاء لهم إلا مصلحتهم الشخصية، ورغبتهم في البقاء في المنصب، والحصول على الامتيازات والرفاهية الشخصية. والمفارقة أن تلك كانت أبرز مسوغات تعيينهم في مناصبهم من بوتفليقة والبشير، ومن قبلهما زين العابدين بن علي وحسني مبارك ومعمر القذافي وعلي عبد الله صالح.

وفي حالة جريمة اغتيال خاشقجي، برز ذلك الدرس، ولكن بشكل معكوس، فقد نفذّت مجموعة من 15 شخصا الجريمة، اعتمادا على أنهم سيحظوْن بحماية مطلقة ممن أصدر لهم الأمر. ولكن بعد أن ضاقت الدائرة على المسؤول الأول عن الجريمة، لم يجد أمامه سوى التضحية بالمجموعة المنفذة، وإحالتها للقضاء الذي طالب بإعدام خمسة من المنفذين، والسجن مددا طويلة بحق الآخرين. وهذا درسٌ للمنفذين والمجرمين الميدانيين، أنهم سيتم التضحية بهم عند أول أزمة. وبالتالي، لن يجد ذلك المسؤول أحدا بعد ذلك يسمع كلامه وينفذ جرائمه، لأن مصير فريق اغتيال خاشقجي سيكون ماثلا أمام هؤلاء، وسيجعلهم يرفضون تنفيذ أي جريمةٍ مستقبلا، وهي الخسارة الكبرى والحقيقية لهذا النوع من المسؤولين والسياسيين، والذين لا شك أنهم يتحسّرون الآن على أنهم لا يستطيعون المضي فيما كانوا يفعلونه قبل ذلك بكل أريحية.

هو إذن درسٌ مزدوج، درسٌ للمخططين والزعماء (الجزائر والسودان)، ودرسٌ للمنفّذين والمطيعين (جريمة خاشقجي)، أن أحدا لن ينفعهم في ساعة الجد. صحيحٌ أن مقولة "الجريمة لا تفيد" تقال عادة في مجال الحوادث والجرائم، وليس في المجال السياسي، إلا أننا لم نجد مفرّا من استخدامها في المجال السياسي العربي، إذ ما في اليد حيلة، إذا كان سياسيون عرب مجرمين وقتلة ولصوصا. ولذلك يجب استخدام هذه اللغة معهم.

بالطبع، حاولت تلك العصبة، في البداية، احتواء الحراك، وحماية الرئيس، وتوجيه تحذيراتٍ صارمةٍ للمحتجين بأنهم تجاوزوا الخطوط الحمراء، وبأنهم سيواجَهون بالقوة. وفي هذا الصدد، برزت تصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، الذي حذّر المتظاهرين، في بداية الحراك، من العودة إلى "سنوات الجمر" التي أودت بحياة مئات الآلاف من الجزائريين، فيما يطلق عليها "العشرية السوداء". وفي السودان، استماتت قوى الجيش والأمن والمخابرات في قمع الحراك، عبر القتل والاعتقالات وفرض حالة الطوارئ، وغيرها من الإجراءات. لكن استمرار الحراك وتصاعده أجبرا الدائرة المحيطة بالرجلين، والتي كان من المفترض أنها الأكثر ولاءً لهما، على التضحية بهما، لإنقاذ أنفسهم من مصير أسود يلوح في الأفق، ومن أزمةٍ لم يبدُ أن هناك حلا لها سوى بتنحيهما.

وبالتالي، فشلت جهود الزعيمين، طوال العقود الماضية، التي بذلاها من أجل مواجهة تلك

هي حسبةٌ بسيطةٌ إذن، لا تخرج إلا ممن لا ولاء لهم إلا مصلحتهم الشخصية، ورغبتهم في البقاء في المنصب، والحصول على الامتيازات والرفاهية الشخصية. والمفارقة أن تلك كانت أبرز مسوغات تعيينهم في مناصبهم من بوتفليقة والبشير، ومن قبلهما زين العابدين بن علي وحسني مبارك ومعمر القذافي وعلي عبد الله صالح.

وفي حالة جريمة اغتيال خاشقجي، برز ذلك الدرس، ولكن بشكل معكوس، فقد نفذّت مجموعة من 15 شخصا الجريمة، اعتمادا على أنهم سيحظوْن بحماية مطلقة ممن أصدر لهم الأمر. ولكن بعد أن ضاقت الدائرة على المسؤول الأول عن الجريمة، لم يجد أمامه سوى التضحية بالمجموعة المنفذة، وإحالتها للقضاء الذي طالب بإعدام خمسة من المنفذين، والسجن مددا طويلة بحق الآخرين. وهذا درسٌ للمنفذين والمجرمين الميدانيين، أنهم سيتم التضحية بهم عند أول أزمة. وبالتالي، لن يجد ذلك المسؤول أحدا بعد ذلك يسمع كلامه وينفذ جرائمه، لأن مصير فريق اغتيال خاشقجي سيكون ماثلا أمام هؤلاء، وسيجعلهم يرفضون تنفيذ أي جريمةٍ مستقبلا، وهي الخسارة الكبرى والحقيقية لهذا النوع من المسؤولين والسياسيين، والذين لا شك أنهم يتحسّرون الآن على أنهم لا يستطيعون المضي فيما كانوا يفعلونه قبل ذلك بكل أريحية.

هو إذن درسٌ مزدوج، درسٌ للمخططين والزعماء (الجزائر والسودان)، ودرسٌ للمنفّذين والمطيعين (جريمة خاشقجي)، أن أحدا لن ينفعهم في ساعة الجد. صحيحٌ أن مقولة "الجريمة لا تفيد" تقال عادة في مجال الحوادث والجرائم، وليس في المجال السياسي، إلا أننا لم نجد مفرّا من استخدامها في المجال السياسي العربي، إذ ما في اليد حيلة، إذا كان سياسيون عرب مجرمين وقتلة ولصوصا. ولذلك يجب استخدام هذه اللغة معهم.