مع مطلع عام 1983، أصبحت أكثر ميلاً نحو كتابة ما اصطلح عليه باسم قصيدة النثر. كانت بضعة أشهر قد مرت منذ أن اختلط نشيج الأطفال بصرخات الأمهات ويأس المحاصرين ذات ليلة في مخيمي صبرا وشاتيلا.

كان الدم الفلسطيني قد سُفح هذه المرة أيضاً بمنطوق الخطاب العام، ذلك الخطاب العربي الذي كنا نتداوله، ونكتب نصوصنا وفق علاماته وداله ومدلوله، وفجأة شعرنا أن هذا الخطاب أخرس، وأكثر من صامت: إنه متواطئ ضد الأطفال بخاصة، أولئك الذين ذُبحوا على صدور أمهاتهم.

أية لغة كان يمكن أن تستمر بعد هذا؟ وأي إيقاع؟ وأي تمثيلات للعالم كان يمكن أن نعود إليها؟ كنا نتوقع أن يخرج شيء من هذا يشبه العويل في الحد الأدنى، العويل الذي يصبح أحياناً دلالة حياة، ولكن حتى العويل لم نسمع.

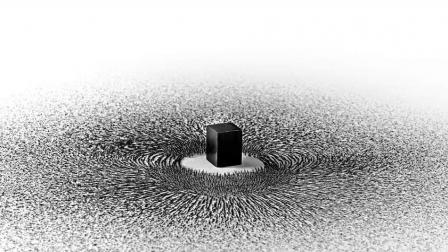

مع مطلع عام 1983، كان من الضروري أن يعود العالم إلى خوائه الأول في انتظار الخلق، ضرورة باطنية كنا نلمسها في الخطاب العربي لكي يبدأ على الأقل في تأريخ العالم... الموضوع... الشيء الآخر، أن يحتضن بلاهته ويتجاوزها معاً.

وأقسمنا يومها أننا لن نعود إلى هذه المرجعية المبذولة، هذا التسلسل الذي يبدو منطقياً في الخطاب والحياة معاً، لقد انكسر شيء ما، والأمر بحاجة إلى شجاعة لاحتضان الجزء الثمين في النفس وإطراح ما عداه. وأثمن ما اكتشفناه هو أن اللسان العربي لم يتحدث يوماً بلغة الوقائع... الوقائع العارية. لقد دخل التجديد الثقافي حياتنا كما يقال، ولكن عبر تبادل الإيمان بهذا أو ذاك، استبدال أسطورة بأسطورة.

وعكس المجدّدُ في أقصى حالاته أشعة الشمس كما تعكسها المرآة، لم يكن خلاقاً كأن يتلقّى البياض فيعكسه قوس قزح أو العكس، لأن السؤال عن ماذا يفعل بما توافر له لم يكن مطروحاً، هو لم يكن في صبرا وشاتيلا في يوم ما، ولم تراوده حتى ككابوس، لأنه لم يكن إلا لساناً عاماً يتحدث بلغة التراجيديا من دون وقائع، ولطالما اشتق الشاعرالمجدد معنى للحياة من حس قدري، سواء كان مستمداً من أسطورة الخطيئة والفداء أو كان مستمداً من أسطورة التصوف.

أبداً لم يعش التجديد العربي العالمَ هكذا بتلقائية الشخصية الباحثة عن إيقاعها الخاص، عن تمثيلها الخاص، عن وزنها الخاص. وكان ضرورياً تفكيك هذا اللسان العام وخلق أرضية خطاب ينشج فيه الأطفالُ دون سن الخامسة على الأقل بعد أن حرموا من حق الحياة وتحولوا إلى طين.

يمكن أن تتسلسل وقائعُ هذا الحس إذا تابعنا صيغة الخطاب الجديد الذي طمح ضمن ما طمح إليه، إلى كتابة الحياة مجدداً ولكنه لم يكن يكتب إلا أوهامه الخاصة. هنالك قصيدة عن المأساة، وأخرى عن الثورة، وأخرى عن المدن الخانقة... وهكذا. ولكن كل هذا الموروث الصغير الذي أورثتنا إياه الأعوام الماضية لم يكن يضع نفسه موضع الشك إلا في حالات نادرة.

إذاً بدأت ميلاً إلى سد أذنيّ عن الإيقاع المألوف، عن الانتظام المعتاد الذي نألفه لهذه الأيام، عن السواكن والصوامت التي يجب أن تنتظم، ولا أدري لماذا، وفق هذا النظام الوزني، عن العادات التي أدخلتنا الى عالم القصيدة وعالم الكتابة وشكلت علاقاتنا.

هل هو بحث عن الشخصية؟ كان الإحساسُ الأولي المباشر هو أن الإنسان لا يستطيع أن يكتب ضمن انتظام سابق من دون أن يخون المئات الذين ذبحوا في صبرا وشاتيلا في عزلة تامة عن العالم، حتى أنه لم يسمع إلا أهازيج الجلادين، وعبرهم تخيل كم هو حجم الجريمة التي مثلوها، وعبرهم تخيل كم كان هذا العالم تافهاً ونذلاً لأنه لم يكن يقظاً.

هذا يشملنا أيضاً، فيقظتنا لم تكن يقظة حقيقية، بل شبه يقظة، وخطابنا لم يكن خطاباً، بل شبه خطاب. عكسنا ما أريد لنا أن نعرفه ونعكسه، فكنا أمناء حقاً لقانون المرايا. سنكون أوفياء إذاً، وربما للمرة الأولى، وبالقدر نفسه، حين نتوقف عن الخيانة، خيانة طفولتنا وأصدقائنا وأهلنا، وهذه الحشود البشرية التي تُنتهك وتباد وتدمر عوالمها في عزلة تامة. سنكون أوفياء ونحن نبحث عن لون لنا، عن تمثيلنا الخاص بنا، عن وزننا الخاص، أي عن شخصيتنا.

منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، لاحظنا أن امتلاك الثقافة القائمة والموروثة قد أمدّنا بقوة إضافية، بقدرة شبه خيالية على تحويل هذا الامتلاك إلى مكسب، أي تحويل الثقافة إلى شيء مختلف، ولم يكن هذا هو حال المحاولات السابقة التي انصرفت إلى استثمار المخزون إلى شيء يشبه المتاجرة فيه.

وفي ظل هذه الوضعية من نمو الإحساس النقدي، كان لدينا اندفاع، وكأنما هو هاجس، نحو تنمية القدرة النقدية إلى درجة شاسعة. كنا نشعر أننا نتحمل مسؤولية أنفسنا في المعرفة السياسية والفلسفية والاجتماعية والنفسية والتاريخية، إلى آخر ما هنالك من معارف. وكان لا بد للخطاب من أن ينكسر، وأن يولد النثر وإلى أدنى درجات الانكسار، كتعبير عن رفض هذه الضغوط وإعلان رغبة تحرير النفس والوعي دفعة واحدة.

قبلنا بالطبع كانت هناك تجارب في هذا الاتجاه، ولكن علاقة التجارب السابقة كانت وحيدة الاتجاه وسجينة رؤية أن العدو هو النمط والنموذج، وأبعد من ذلك لم يكن إلا الصدق مع النفس، الصدق الذي يمكن أن يحمل مفهومه ويدافع عنه الساذج والجاهل، ولم يكن هذا العالم بحاجة إلا لصدق من نوع آخر، الصدق مع النفس والآخر.

ولد المطلوبُ الجديد من إشكالية عملية أوسع مدى تتعلق بمصائر وليس بألعاب سيكولوجية أو استعراض للتميز. لعل لحظات النضج الإبداعي هي تلك اللحظات التي يشعر فيها المبدع أنه لا يملك ميزة تختلف عن ميزات البشر الآخرين، وبمقدار اقترابه من اكتشاف مشابهته للآخرين، يكتشف جدوى شخصيته. ثمة اقتراب هنا من حقيقة أن كل المفاهيم السابقة على الشخصية ليست إلا تجريدات، وأن ما يولد بعد ذلك هو الجدير بالأهمية: الوطن... البشر... البحر... وحتى القمر والليل.

ترى كم هو حجم الخديعة التي نكتشفها حين نستيقظ فجأة ونجد أننا كنا نغني لأقمار أخرى؟ ولوطن آخر؟ ولبشر مجردين؟ أي لتمثيلات وخلق لم تمر عليه أيدينا ولا لمسته أفكارنا؟ إنها أكثر من تجربة عابرة، وما يتلو ذلك، أهو الميل نحو وضع كل هذا جانباً والبدء من بحث عن قمر خاص بنا، وليل خاص بنا، ووطن خاص بنا؟

هذه هي حدود إشكالية الجديد، وهي ليست بالحدود الهينة. لقد انكسر شيء في تيار المألوف والعادي بهذا المنطق الجديد، لقد انكسر بمنطق قتل الأطفال والعزل بالسكاكين، حتى مع توافر الرصاص، منطق لذة رؤية دماء الانسان وعذاباته.

أليس هذا هو وجه اللحظة العربية الراهنة؟ ومن هو ذلك الذي يستطيع أن يستدير، وكأنما شاهد فيلماً في سينما أو عرضاً على مسرح؟ هذا هو الفرق بين حالين كلتيهما على طرفي نقيض: حال الخطاب الذي يستدير أمام الأحداث والفجائع وكأنها لا تخاطبه في بلادته وتواصله، وحال الخطاب الذي ينكسر لأنه جزء من هذا العالم، ولأنه إحساسه ويقظته وضميره.

في هذه اللحظة التي تختصر هولاً موزعاً على سنوات، فتقذفه دفعة واحدة وكأنما بومضة، لا يستيقظ الماضي إلا لكي يستضيء بالفجيعة، ولا يحضر الحاضر إلا بوصفه مجال انحلال لعناصر الثقافة والسلوك والألم العظيم.

عليّ أن أجد قافيتي الخاصة، تصوري الخاص، عليّ أن أبذل جهداً لكي أصل إلى أسلوبي، من دون ذلك لا أبدو جديراً حتى بالتقاط فزع طفلي الصامت والكامن في هواء المستقبل، هذا المستقبل الذي يطنّ به الخطاب العربي على مختلف أنواعه، ومع ذلك هو ليس إلا قبراً لي ولك، ولكل الأجيال القادمة. إنه الطنين الذي يفتقر إلى دلالة الماضي والحاضر، وبالتالي فهو غير جدير إلا بصفة حفار القبور.

إننا نريد أن ننجو بخطابنا من هذا المصير، أن نحوله، أن نجعله أقل طنيناً وأكثر دلالة. لعل الكثرين لا يعرفون ما هو الفرق بين الطنين والمعنى. إنه الفرق بين الجريمة والبراءة.

سنتمسك بالمعنى والمدلول ونلح عليهما، ولن نهذي تحت أي زعم كان، ووراء أي إغراء كان، وسنقول البساطة، ليجيء بعدنا أناسٌ أكثر تحرراً وأقل أوهاماً، يستطيعون أن يكونوا واقعيين أكثر منا، أناس يبعدون عن أنفسهم أساطير النماذج، غربية كانت أم عربية، ويتركون الحياة عارية هكذا كواقعة قبل كل شيء.

ستولد مثل هذه الواقعية الحية، ولكن من دون تموز وأدونيس وسيزيف.. إلخ، وكل هذه الإيمانات التي ما زالت تصلب النص على الورق.

اقرأ أيضاً: سابا جورج شبر: شهاب فوق المدينة العربية