المسرحي المغربي عبدالكريم برشيد (العربي الجديد)

وهب عبد الكريم برشيد حياته لـ"أبو الفنون"، المسرح. فألّف نصوصًا مسرحية وكتبًا نقدية وتنظيرية عن المسرح. وتوّج جهوده بتأسيس "الاحتفالية" في المغرب. برشيد الكاتب المغربي والعربي الغزير الإنتاج، وصاحب الموقف الثقافي والسياسي الواضح، يرفع منذ عقود صوته عاليًا لإصلاح حال الثقافة والمثقفين والأوطان.

* عملت في جميع نصوصك المسرحية، ومنذ "عطيل والخيل والبارود" و"امرؤ القيس في باريس"، على استلهام المفردة التراثية، وتحويلها مادةً مسرحية. أكان ذلك مرتبطًا بحالة عربية لدى العديد من مسرحيي العالم العربي، أم كان اختيارًا فنيًا وجماليًا خاصًا بك أملاه السياق الثقافي المحلي؟

يمكنني القول إنه هذا وذاك في الآن نفسه. فقد اشتغلت على التراث لأنه "مادة" غنية بالأحداث والشخصيات والصور والمواقف والحالات والاختيارات الفكرية والجمالية الناطقة بكل اللغات. وجدتُ أن هذا الواقع اليومي لا يمكن أن يكتمل إلا بذاكرته وبلاوعيه الخفيّ فيه. ويخطئ من يظنّ أن التراث موجود في الماضي، لأن الماضي لا يمضي أبدًا. هو ممتدّ فينا، ومتجدّد بنا. فنحن، نتحدث لغة، التي هي العربية، تأسست في الماضي، لكننا نعيد خلقها وتأسيسها وتجديدها في كلامنا ومعاملاتنا وكتاباتنا كلّ يوم. وعليه، يجب أن نسأل: أيعقل أن نجدد لغتنا اليومية البسيطة من غير أن نجدد لغتنا الإبداعية المركّبة أيضًا؟

عندما نتأمّل تاريخ المسرح العالمي، ابتداءً من اليونان إلى الآن، نجد أنه مبني في جزءٍ كبير جدًا منه على التراث. كل هذه المسرحيات اليونانية الأولى ليست سوى قراءة لمصدرين تراثيين اثنين: الإلياذة والأوديسة. وهذا الأمر نفسه بالتأكيد ما فعله الكاتب المسرحي العربي ابتداءً من أواخر ستينيات القرن الماضي. وهو الأمر نفسه الذي فعلته أنا أيضًا، لكن بهدف تأسيسي تجديدي، وليس بهدف تأصيلي يحاول استعادة الزمن العربي الضائع كما كان، إذ لا شيء يمكن أن يرجع كما كان. فالأساس هو تأسيس زمن جديد شكلًا ومضمونًا، وذلك عبر عناصر تاريخية وتراثية وواقعية، أي بإعادة تأسيس المسرح العربي برؤية مختلفة ومخالفة، وروح ووعي جديدين، وذلك انطلاقًا من عناصره الحكائية الموجودة في التراث الشفهي الشعبي العربي، وانطلاقًا من آدابه الموجودة في الشعر والنثر والزجل والملحون، والأمثولة والمقامات والحكم والأمثال، والأغاني الشعبية. وانطلاقًا أيضًا من القَصَص الموجود في القرآن الكريم، وكذلك من الاجتهادات الفكرية والجمالية الموجودة لدى الفلاسفة والمفكرين والمتصوفين العرب والمسلمين.

هذا التراث هو تراثنا بكل تأكيد، فيه خبّأنا أحلامنا وأوهامنا. وهو يعبّر عن عبقريتنا في التخيّل والتصوّر وقراءة الوجود والحياة والتاريخ، وهو الوجه الآخر للواقع اليومي. أظن أنه لا يعقل أن تكتمل الصورة إلا بهذا الجزء الخفي أو المنسي أو المقموع فينا وفي ثقافتنا. وفي إطار هذا العام والمشترك، أوجدت لمسرحي كتابة إبداعية أخرى خاصّة، كتابة لا تتعامل مع التراث كما هو في الكتب أو الذاكرة الشعبية، ولكن كما أراه أنا الآن ـ هنا، وكما يمكن أن تمثّله في ظلّ الشروط والسياقات الحية المعاصرة. ويبقى الأساس دائمًا، ليس ما كان، لكن ما يكون الآن - هنا، وما سوف يكون مستقبلًا. بهذه الرؤية كتبت عن عنترة المنكسر جسدًا وروحًا وفكرًا، في زمن الانكسارات السياسية والعسكرية، في مسرحية "عنترة في المرايا المكسرة" التي قدّمتها فرقة المعمورة الوطنية سنة 1975. وكتبت عن امرئ القيس في زمن انقلابات العسكر في مسرحية "امرؤ القيس في باريس". وكتبت عن ابن رشد في زمن الصراع بين العلماء والفقهاء، وذلك في احتفالية مسرحية، عنوانها "ابن رشد بالأبيض والأسود". و"مغربت وعرّبت" شخصية فاوست، وجعلتها معادلًا لزمن الإغراءات والغوايات الجهنمية التي تعصف ببعض المفكرين والعلماء فتجعلهم يبيعون عقولهم وأرواحهم للشيطان. كتبت عن جحا في مدينة فاس، والصعلوك في مدينة لندن، وجحجوح في مدينة إسطنبول، وغريب وعجيب في مدينة مدريد، وكل ذلك انطلاقًا من: نحن ـ الآن ـ هنا.

اقرأ أيضاً: عبدالله العروي.. المثقف حين يجهر بالحقائق

من المؤكد أنه لا يمكن الحديث عن "فعل" إحياء التراث، لأن التراث الحي هو ما يهمّنا، أما التراث الميت فلا حديث عنه، إذ إنه لم يمت إلا لأن عناصر الحياة ومقوماتها غير متوفرة فيه. الأساس في الفكر والإبداع هو هذا التراث الذي يحيا بنا ومعنا، ونجده في أمثالنا وحكمنا، ونعايشه في حكاياتنا وقصصنا. هو جزء من لغتنا اليومية، ونجده في طبخنا وأزيائنا ووشمنا ومصوغاتنا ومطرزاتنا، وعقلنا الجمعي. وكما أن هذا التراث الحي لا يحتاج إلى إحياء، فإنه لا يحتاج إلى "التحيين" أيضًا، لأنه موجود معنا في كل حين، وكما نكون نحن يكون هو أيضًا.

وفي زمن مضى، ربط بعض النقد المسرحي، سواء في المغرب أم في العالم العربي، بين الكتابة الدرامية من خلال الرموز التاريخية وبين فعل التقيّة السياسية. وقد يكون هذا الأمر ممكنًا في بعض الأنظمة العربية التي حكمها العسكر، أما في المغرب، وخصوصًا في مسرح الهواة، ـ الذي كان مسرحًا للرفض والغضب والاحتجاج ـ فلا وجود له على الإطلاق. لقد مارس هذا المسرح حريته وثوريته بشكل كامل، وانتقد كلّ الظواهر السلبية في الواقع والتاريخ، وفي المجالين الديني والسياسي. استحضر التاريخ من غير أن يهرب إليه أو يختفي خلفه وخلف أقنعته ورموزه.

أرى أن خصوصية الفعل المسرحي تأبى التقية تمامًا كما تستعصي على التخفّي السياسي، لأن المسرح أساسًا هو الحضور، والتلاقي، والإقناع الوجداني والعقلي، والكشف عن الغامض، واستنطاق الصامت، ورفع الستار، وتسليط الأضواء الكاشفة على كل البقع المظلمة السوداء، سواء أكانت على الخشبة المسرحية، أم في النفوس والعقول والأرواح. لا يضع المسرح الأقنعة إلا من أجل الكشف عن كلّ الأقنعة الخادعة. وعليه، فإن من يدخل المسرح يدخل الجانب الآخر من العالم، أي الجانب المهمل والمسكوت عنه واللامُفَكر فيه. وفي هذا المسرح لا نغني ولا نمدح ولا نرثي ولا نصف، لكننا نطرح الأسئلة والمسائل، ونعالج القضايا الوجودية والاجتماعية والسياسية الحارقة. وكل مبدع مسرحي لا يقدر على هذا، لا يمكن أن يُحسب على هذا الفن المسرحي.

* أنت رائد الاحتفالية في المغرب والعالم العربي، أسّست اتجاهك المسرحي على نحو متماسك ومتوالي الخطوات، رغم زحام الأشكال المسرحية الأخرى. أتظن أن الاحتفالية ما تزال صالحة اليوم، أم إنها ابنة كل الأزمنة والثقافات كما أوضحت ذلك في بيانك الشهير؟

لم تتأسّس هذه الاحتفالية بالنيّة وحدها، ولو كانت كذلك، لما عاشت إلى اليوم. وهي لم تخرج إلى الوجود في غفلة من التاريخ، ولم تكن نزوة شخص من الناس أراد التميّز في المسرح وفي الحياة. وهي بالتأكيد حياة ومسار أعمار حيّة، وهي بحثٌ وجدّ واجتهاد متواصل على امتداد ما يقارب نصف قرن. وهي تجربة وتجريب، ومعايشة ومعاناة. في البدء كانت مجرد فكرة، - وكل المشاريع الكبرى تبدأ أساسًا من فكرة واحدة ـ وهذه الفكرة هي آدم كل الأسئلة التي تناسلت وتعددت بعد ذلك، حتى أصبحت في حجم فكر مسرحي، أو في درجة علم مسرحي، وهذا الفكر ـ الفن ـ العلم، هو الذي أصبح يعرف اليوم باسم الاحتفالية.

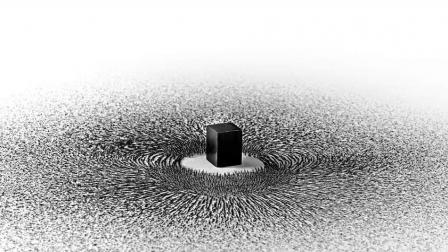

الفكرة الأساس في هذا المشروع الفكري والجمالي، أن المسرح احتفال وأن كل مسارح العالم تبدأ من فعل الاحتفال الشعبي، وأن وحدة هذا الاحتفال العام لا تمنع أن تختلف الشعوب والأمم في احتفالاتها، وأن يكون الاحتفال الوثني مختلفًا، وأن يكون أقرب إلى الطقوس منه إلى العيد الاجتماعي. ولعل هذا هو ما جعل الذوق العربي لا يستسيغ الاحتفال اليوناني الحافل بالآلهة والخوارق الأسطورية الغريبة، وربّما كان هذا ما جعل العرب يترجمون الفلسفة والفكر ولا يترجمون المسرح اليوناني.

آمنت دائمًا أن المسرح لغة، وأن أغنى اللغات وأوسعها هي لغة العيد والاحتفال. وإذا قيل إن "المسرح أبو الفنون"، فإن الحقيقة هي أن الاحتفال هو أبو الفنون، منه خرج الشعر والرقص والغناء والعزف والإنشاد الديني، وهو بهذا المعنى ديوان فني شامل ومتكامل. ديوانٌ تخبئ فيه الشعوب والأمم ثقافاتها ولغاتها اللفظية والجسدية المتعددة والمتنوعة. لطالما اقتنعت دائمًا، منذ بداياتي المسرحية الأولى، أنه لا يمكنني أن أكتب وأبدع إلا من داخل هذا الديوان الثقافي الكبير. وفي مدرسة هذا الاحتفال الشعبي، تعلّمت كيف يحكي الحكواتيون الشعبيون الحكاية، وكيف يتفاعل الناس معها في الساحات والأسواق العامة. وتعلّمت كيف تنعقد جلسات السمر بشكل تلقائي وعفوي، وكيف يتأسّس فعل المحاكاة من خلال تطوّع الموهوبين للتقليد، وكيف يجلس الناس، ويتفاعلون إيجابيًا مع اللحظة الاحتفالية الحية. من هذه المدرسة إذن، خرجت الاحتفالية، أي من العبقرية الشعبية التي أوجدت الراوية العربي، والحكواتي الشامي، والسامر المصري، والفداوي التونسي، والقوّال الجزائري، والحلابقي المغربي، واحتفاليات البحر والغوص في دول الخليج العربي. لذا فإن الاحتفالية ليست احتفاليتي وحدي، لكنها احتفالية أمة كاملة من الماء إلى الماء. أنا في كل هذا مجرد ناسك وهب حياته وعمره كلّه لخدمة هذا المسرح الاحتفالي المختلف شكلًا ومضمونًا ولغة، الذي هو مسرحنا كلنا، اليوم وغدًا وبعد غد. لا أزعم أنني قد بلغت فيه سدرة المنتهى، وكل ما قدمته إلى الآن مجرد مقدمات للأبحاث التي سوف تأتي، ويمكن أن تقوم بها الأجيال القادمة من المسرحيين العرب الشباب.

فأنا لم أختر أن أصبح "احتفاليًا"، لكنني ـ من دون أن أدري ـ وجدت نفسي متورطًا في هذا المشروع القومي الكبير. ويحزنني أنني لم أجد في العالم العربي كله ـ من شرقه إلى غربه ـ أية مؤسسة يمكن أن تهيئ له ظروف العمل والبحث والاجتهاد وشروطه. ويحزنني أكثر أن أسمع من يقول: "احتفالية برشيد"، لأنها احتفالية نفسها. وغدًا سوف يمضي الاحتفاليون ويبقى الفكر الاحتفالي والفنّ الاحتفالي.

أنا في هذه الاحتفالية، لم أختر سوى نفسي؛ اخترت أن أكون مغربيًا وعربيًا وأمازيغيًا وأفريقيًا وموريسكيًا، وكل شيء غير هذا، تأسس من تلقاء نفسه بتلقائية وعفوية. لقد اخترت ثقافاتي ولغاتي، كانت النتيجة أنني وجدت فيها هذه الاحتفالية، ولم أجد أي شيء غيرها.

أهم وأخطر ما قمت به إلى الآن، أنني فكرت في المسرح كثيرًا، وعملت بجد من أجل إغناء المسرح العربي بالعلم وبالتفكير العلمي. وأضفت إلى المهنية والحرفية فيه، ما يمكن أن نسمّيه فقه المسرح. انطلقت من السؤال أولًا، ودوّنت كلّ أسئلتي في بيانات، ونشرتها في الجرائد والكتب والمجلات. وأسست مع رفاق الطريق، جماعة المسرح الاحتفالي في مدينة مراكش ربيع سنة 1979. وكان من أعضائها المخرج الكبير الطيب الصديقي، والممثلة، التي أصبحت في ما بعد وزيرة، ثريا جبران، والشاعر الزجال محمّد الباتولي، الذي أسس مع الموسيقار المغربي الكبير عبد الوهاب الدكالي الأغنية الاحتفالية، ابتداءً من أغنية "كان يا ما كان". كان في هذه الجماعة أيضًا الناقد والباحث محمد أديب السلاوي والكاتب الدرامي رضوان أحدادو وشيخ المسرحيين التجريبيين فريد بنمبارك، والتامي جناح، مؤسّس المسرح الإيمائي والمسرح الاحتفالي لدى الطفل، والناقد محمّد الشغروشني والباحث عبد السلام لحيابي، وغيرهم.

* "لا احتفالية من دون حرية". هذا ما تصرّ عليه، وقد كنت دائمًا مدافعًا عن قيم العدالة والحرية، سواء في أعمالك المسرحية أم خطابك الإعلامي. هل هذا هو دور المثقف المنخرط في قضايا عصره؟

الاحتفال هو أصدق تعبير عن الحسّ الجماعي، نحن نحتفل تعبيرًا عن حالات الفرح والحزن والغضب والفقد. في هذا الإحساس الاحتفالي لا ننتظر إذنًا من أحد، ولا يعقل أن نطلب ترخيصًا من أية جهة لتسمح لنا التعبير عن مشاعرنا الداخلية. فالاحتفال إذن مرادف للحرية، فهو الحرية أو لا يكون. والمحتفِل المعيِد لا يمكن أن يكون إلا حرًا. لقد عبّرت الاحتفالية عن هذا المعنى من خلال مقولتها المحورية الشهيرة، التي تؤكد فيها على التعبير الحر للإنسان الحر في المجتمع الحر.

وأظن أنه لا يكفي أن يكون الكاتب وحده حرًا ليؤسس مسرحًا حرًا ومستقلًا. فالمسرح أساسًا حوار، والحوار علاقة بين الـ أنا والـ أنت، وبين الـ نحن والآخر، وعليه، فلا شيء يمكن أن يكتمل في هذا المسرح إلا بحرية الجمهور. وهذا الجمهور العاقل والفاعل والواعي والحرّ بالضرورة، لا يمكن أن يتحقق وجوده إلا في المجتمع الحر، واللحظة التاريخية الحرة، والمدينة الحقيقية الحرة، والدولة الديمقراطية الحرة. لا أحد يجهل أن المسرح اليوناني نشأ في مجتمع المدينة ومجتمع الديمقراطية، ومجتمع الفكر الفلسفي الحر. فالحرية هي هذا الكل المتكامل إذن. وهي هذه القيمة التي لا تقبل أن تجزّأ. لم أكتب عن هذه الحرية من خارجها، ولم أقرأ عنها في الكتب والمجلات فقط، ولم أتسوّلها من أية جهة، لكنني خاطرت وأبدعت بروح الكاتب الحر والمسؤول دائمًا، ورأيت أن من حق الكاتب أن يكتب كما يشاء، وأن يكون صادقًا مع مجتمعه، وألا يخون لحظته التاريخية، وألا يتنكّر للقيم النبيلة التي تعارفت عليها الإنسانية في تاريخها الطويل. ولقد جسّدت هذه الحرية في مواقف أيضًا، ويعرف الجميع أن كثيرًا من هذه المواقف المبدئية الصادقة، كلّفتني ثمنًا غاليًا جدًا، وأدخلتني في صراع مفتوح مع السلطة الثقافية في المغرب، وجعلت الكثير من أصدقائي ورفاقي يبيعونني بأبخس الأثمان، وهذا ما جعلني أردد دائمًا مقولة أبي ذر الغفاري "الصدق ما ترك لي صديقًا".

في مجتمع تسود فيه روح العبيد، والطمع والجشع، والجبن والخوف، والحسابات الانتهازية الصغيرة والضيقة، يكون صعبًا جدًا أن تؤسس مسرحًا حرًا، وأن تبدع ثقافة مستقلة، وأن توجد فكرًا حقيقيًا عالمًا. انطلاقًا من هذه الحقيقة المرعبة، غامرت دائمًا، وعرفت في مساري لحظات صعبة وقاسية جدًا، وكل ذلك لأنني فقط أردت أن أكون مبدعًا ومفكرًا مسرحيًا حرًا، وأن أبدع للوطن، لا للحزب أو الوزير أو الزعيم أو القبيلة أو العشيرة أو الطائفة، أو أية جهة.

صعب جدًا أن تكون مسرحيًا حقيقيًا في العالم العربي، وأنت لا يمكن أن يُرحَّب بك، وأن يُحتفى بك، إلا إذا كنت بهلواناً ومهرّجًا، وقادرًا على أن تلعب على كل الحبال، أو كنت منافقًا، أو مدّاحًا متكسّبًا، أو من المصفّقين والهتّافين. إن من يدخل هذا المسرح تفتح عليه أبواب جهنم، لأنه سيغضب الجميع ولن يرضي أحدًا.

في المسرح نسأل ونتساءل، ونعالج المسائل المصيرية الكبيرة، ونحترق بحرقة هذا السؤال الحارق. وفي كثير من الأحيان نجد أن هذا السؤال يؤدي بنا إلى الاتجاه الممنوع، وقد يذهب بنا إلى المحرّم الديني فيغضب الفقهاء وأهل الفتوى، وقد يسير بنا نحو الممنوع السياسي والحزبي، فنفوز بغضب أهل السلطة والسلطان، وقد يؤدّي بنا إلى الممنوع الاجتماعي، فتستاء منّا بعض الطبقات الاجتماعية، وهذا ما يفسّر ـ بالنسبة إليّ مثلًا ـ أن أفوز بكل الأوصاف والنعوت؛ فأكون محافظًا وحداثيًا، ومتأسلمًا وملحدًا، وبورجوازيًا صغيرًا وإقطاعيًا، ويمينيًا لدى اليساريين ويساريًا عند اليمينيين، وفوضويًا وعبثيًا في آن معًا. لو كنت فرّطت في حريتي واستقلاليتي، أكنت سأثير حولي كل هذا الضجيج وهذا الصخب؟ بالتأكيد لا.

* تصر على موقفك كمثقّف ومسرحي، في إطار صراع مع أهل الحل والعقد في البلاد، هل معنى ذلك أن المثقف بطبيعته منتج للخطابات المضادة للسلطة؟

المثقف هو السلطة الحقيقية في الوجود وكل السلطات الأخرى إلى زوال. لقد ذهب أهل السلطة المالية والسياسية، وبقي العلماء والشعراء والحكماء وحدهم في سجلات التاريخ ووجدان الناس. حسابات المثقف المبدع هي بالتأكيد غير حسابات السياسي، التي هي حسابات ظرفية ونفعية عابرة. حسابات المثقف الرمزية تتعلّق أساسًا بالقيم الإنسانية الخالدة، فغدًا ستتغيّر كل هذه الخرائط السياسية، لكن الجمال سيظلّ هو الجمال، وسيبقى الحق هو الحق، والحقيقة هي الحقيقة.

وبالنسبة إليّ، فإن المثقف الحقيقي لا يمكن إلا أن يكون معارضًا، فهو الحكيم والعرّاف والمعالج، وهل ثمة حكيم لا يعارض الحمق والجنون؟ وهل ثمة طبيب لا يخاصم الأمراض ولا يعارضها ولا يفكر في استئصالها؟

لعل أهم وأخطر ما يميّز هذا المثقف المعارض، أن معارضته ليست حزبية ولا سياسية ولا عقائدية ولا أخلاقية ولا نفعية، لكنها أساسًا معارضة وجودية عامّة وشاملة. وهي تنطلق من حقيقة أن هذا الوجود قد لحق نظامه الخطأ، وأن المسار الإنساني أدركته أعطاب السير، وأن أرواح الناس وأجسادهم ونفوسهم أصبحت في حاجة إلى تثوير وتنوير، فالمسرح ليس مكانًا في العالم ولكنه كلّ العالم. وعندما يمرض هذا العالم، فإنه يصبح مصحّة بامتدادات غير محدودة، مصحّة تتسع لكل الناس، وتتسع لكل الكائنات الحية. وعليه، فإن مهمة المسرحي تحتّم عليه أن يكون حكيمًا معالجًا، وأن يعالج المرضى النفسيين والعقليين، وأن يعالج أعطاب الانتهازيين والوصوليين والمنافقين والدجّالين والمخادعين والسماسرة والكذابين. عندما نقرأ المسرح العالمي، فإننا لا نجد إلا نماذج كثيرة لهؤلاء المرضى، وهل قامت مدرسة التحليل النفسي عند فرويد إلا على قراءة أبطال المسرح اليوناني؟ ومن أين جاءت عقدة أوديب وعقدة إلكترا والنرجسية؟ أليس من المسرح؟

العطب إذن في هذا الوجود. هو أساسًا عطب بنيوي عميق، وهو أكبر وأخطر من أن يكون عطبًا سياسيًا أو إيديولوجيًا أو أخلاقيًا عابرًا. وفي ذلك القرن العشرين الذي ودّعناه، عشنا مغربيًا وعربيًا الزمن الإيديولوجي والسياسي بشكل واضح وفاضح، ولم يكن هناك أي خطاب يمكن أن يرتفع فوق الخطاب السياسي والإيديولوجي، وبوعي تبسيطي وتسطيحي تمّ تلخيص كل القضايا العربية واختزالها في: الوحدة والعروبة، وفي الانقلاب والثورة، وفي الحديث عن النظام الشعبي التقدمي البديل، والبحث عن الزعيم الملهم. وارتفعت شعارات التغيير هنا وهناك بعناوين كثيرة ومتنوعة برّاقة. ولقد ذهبت اليوم أنظمة عربية وجاءت أخرى غيرها، ورحلت أسماء في عالم السياسة وحلّت أخرى، ومع ذلك، فقد ظلّت دار لقمان على حالها، وانتهت القومية والوطنية الضيقة إلى الطائفية، ووصلنا إلى الباب المسدود، وأصبح القائد طاغيةً، ما يدل على أن الخلل موجود في العقول، لذا فإن أية ثورة لا تبدأ من العقل ومن الوعي الفكري، هي مجرد جرائم في حق الإنسان والإنسانية، وهذا هو دور المعارضة التي ينبغي أن يقوم بها المسرح بشكل خاصّ، ويقوم بها الفكر والعلم والآداب والفنون بشكل عام.

هذه المعارضة الفكرية قد تكون قاسية - وهي فعلًا كذلك - أو لا يمكن أن تكون، لأنه في النهاية لا بدّ منها، وقديمًا قال العرب "آخر الدواء الكي"، وهي بهذا عنوانٌ للانخراط في القضايا السياسية والاجتماعية العامة، ودليل على الغيرة على النظام العام والذوق العام والمستقبل العام والمشترك لكل المواطنين في هذا الوطن الكبير. وهذه المعارضة أيضًا، يمكن أن تعالج اليوم بالصدمات الكهربائية، وتعالج بالكوميديا الساخرة، وتعالج بالدراما المطهّرة للنفوس المريضة.

شخصيًا، هذه هي معارضتي الرمزية، فهي لا تتعدّى المجال العقلي والنفسي والروحي والوجداني، وهي تنطلق من الإيمان بأنه لا تغيير إلا بتغيير الإنسان أولًا، ألم يقل الله تعالى "إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم"؟

مهمتي أن أشتغل في أكبر وأخطر صناعة؛ أي صناعة الإنسان، وأن يكون هذا الإنسان بدرجة الإنسان الحقيقية، وأن يقهر الجانب الوحشي فيه، ويكون مؤمنًا بحيوية الحياة، ويعمل من أجل مدنية المدينة، وبجمالية الجمالية، من دون أن يتاجر في الممنوعات والمحرّمات وفي المقدّسات والمدنّسات. ولقد رأيت دائمًا بأن أسوأ تجارة أن يتاجر الإنسان بالمقدسات، وأن يبيع ويشتري في السياسة وبالسياسة، وأن يقايض في الدين والفن والآداب والفكر والعلم.

* يرتبط التراث الثقافي بالذاكرة الجماعية. كيف نستطيع اليوم، في ظلّ الاحتراب الذي يعرفه العالم العربي، بناء ثقافات محلية مع بروز الصوت العالي للطائفية؟

يخطئ من يظن أن المحلي يمكن أن يناقض العالمي والكوني. من المؤكد أن لا وجود لهذا الذي نسميه العالمي إلا عبر هذه المحليات والإقليميات المتعددة والمتنوعة، تمامًا كما أنه لا يمكن أن نتصور مثلًا أن الشجرة يمكن أن تناقض الغابة، وهي بالتأكيد مكوّن أساسي وحيوي من مكوناتها، ومن طبيعة الجزء أن لا يناقض الكل. الشيء نفسه يمكن أن نقوله عن المحليات التي لها أفقها العالمي والكوني. ثقافتنا العربية بهذا المعنى لها انتماء مزدوج؛ لذاتها ولتاريخها ولسياقها الحضاري أولًا، ولروح الثقافة الإنسانية العامة والشاملة ثانيًا. نحن في هذا العالم شعب من شعوب العالم، ولسنا كل العالم. ونعرف أن العقل النازي والشوفيني والاستعماري والشعوبي والقومجي والطائفي والصهيوني هو عقل استئصالي واستبدادي، وهو لا يعترف إلا بنفسه، وفيه يتم استحضار الذات المتورّمة وحدها، ويتم تغييب الآخر، واستبعاد كل الثقافات والحضارات الأخرى واحتقارها. ومن أغرب الغرائب أن يدور اليوم الحديث عن حرب الحضارات، بدلًا من حوار الحضارات.

ونحن في الاحتفالية أكدنا على التعدّد دائمًا، وعلى أن الغنى موجود في التعدد وبالتعدد، وأكدنا على الحق في الاختلاف الإيجابي، الذي يؤدي أساسًا إلى الحوار الفكري العالم. وأن كل الأجساد وكل الأرواح وكل الأفكار تلتقي بالضرورة عند الملتقى نفسه، ونعرف أنه هو نفسه ما نسميه المفترق. ونؤكد أن الذاكرة الخاصة هي جزء من الذاكرة العامة. عندما نبحث في التراث العربي الإسلامي، لا نفعل ذلك من منطلق شوفيني ضيّق، ولكن من منطلق إنساني كوني عام وشامل.

لقد أوجد الله الشعوب بعدد لا يحصى، ولو كان وجود شعب واحد كافيًا، لما خلق كل هذه الشعوب وهذه اللغات وهذه الثقافات. ونؤمن بأنه لا أحد في هذه الدنيا يمكن أن يكون بديلًا عن الآخر، حتى بالنسبة لأخيه التوأم، كما أننا لا نؤمن بذلك التعبير الاستعماري الذي يميّز بين الشعوب "البدائية" والشعوب "النهائية"، ويميّز بين التراث الشعبي لديهم، وبين الفولكلور لدى السكان الأصليين، ويميّز بين المركزية الغربية ـ الأوروبية وبين ذلك الهامش الذي يمثّله بقية العالم. أرى أن أغلب الذين يقارنون بين الشرق والغرب هم دائمًا على خطأ، إذ لا مقارنة مع وجود الفارق، ولأنه ـ أيضًا ـ لا معنى لأي شيء إلا في إطار سياقه العام، وإطار شروطه الموضوعية الخاصة. المطلوب اليوم، هو تجديد هذه الشروط، وهو تجديد وعينا بها، وهو مقاومة غولين كبيرين؛ غول العولمة المتوحّشة، وغول الطائفية الحمقاء والمجنونة.

* أنتم من الجيل المؤسّس للمسرح المغربي والعربي، أما زال المسرح يحفل بتلك النبرة الاحتجاجية في السنوات الذهبية للخشبة، أم إن التراجعات التي نعرفها، جرفت في طريقها أبَ الفنون؟

لا شيء بقي على حاله، فهذا زمن آخر وذاك جيل مسرحي آخر. السياق تغيّر أيضًا، وشروط العمل الإبداعي لم تعد كما كانت، لكن المسرح سيظلّ هو المسرح بكل تأكيد. قد يتغيّر شكله ولونه ومذاقه وإيقاعه وتقنياته مع الزمن، لكن روحه لا يمكن أن تتغيّر أبدًا. فالمسرح هو المسرح ولا يمكن أن يكون إلا المسرح. وكل اجتهاد لا يحترم هذه الروح، ولا يلتزم بالثوابت فيه، فلا يمكن أن يسجل في سجل المسرح. وقد يحسب على فنون وصناعات أخرى كثيرة، مثل السينما أو الوسائط الرقمية الحديثة. كثير من الأعمال الفنية تقدّم اليوم باسم المسرح وما هي بمسرح، قد تكون قريبة من السيرك، أو الألعاب البهلوانية، أو السحرية الآلية، أو المنوعات الغنائية، أو فنون الكباريه، أو عروض "الستربتيز"، لذا كان الأمر بحاجة إلى تدقيق في الاسم والمسمى معًا، وهذا ما لم ينتبه إليه النقد المسرحي المغربي والعربي. لا بدّ إذن من فصل المقال بين المسرح وما يشبهه. وبغير هذا الفصل، فستصبح كل فرجة مسرحًا. مع أنه لا مسرح من دون آداب وفنون متحدة، وعلوم متكاملة، ورؤية للعالم، ومن دون موقف من الواقع، وخطاب فكري واضح، وحس جمالي سليم، وذوق فني، وخيال علمي، ومعاناة صادقة وأسئلة حارقة، ومن دون قضايا وجودية واجتماعية وسياسية حقيقية. أغلب هذه الأشياء لا وجود لها في أغلب مسرحيات هذه الأيام التي جرّدت المسرح من المسرح، وأفقرته حتى أصبح مجرد فرجة بصرية ولا شيء غير ذلك.

اليوم نؤمن تمامًا كما آمن كل الذين سبقونا، أن لكل مرحلة مسرحها، لكننا لا نقرّ أن يحسب على المسرح ما ليس مسرحًا. وننطلق في هذا المسرح من مخاطبة الإنسان في كلّيته وشموليته، أي نخاطب فيه حواسه كلها، ونخاطب وجدانه، وعقله وروحه. نرتفع بالمتعة الفنية لتكون متعة إنسانية ومدنية حقيقية، متعة متعالية على المتعة الحيوانية والوحشية بكل تأكيد.

ونعرف أن هذا الزمن هو اليوم زمن السرعة والاختزال، وكما عوّض السندويتش "الطاجن"، فقد عوّضت السكيتشات الهزلية المسرحيات الدرامية الحقيقية. وفي الغناء كذلك ما عاد هناك من يبدع القصائد والمطولات الغنائية المركّبة، أصبحت السطحية سيدة الموقف. وأصبح الرهان كلّه على الإنتاج، وسرعة الإنتاج، وتسويق هذا الإنتاج، من خلال الدعاية أولاً وصناعة النجوم ثانيًا.

شيء آخر، وهو أن روح الإبداع قد أصابها اليوم شيء من الضمور والخمول، وأصبحت للنمطية الكلمة العليا في الفن والإبداع. وقد ترى اليوم مسرحيات كثيرة جدًا، وتحس أنها كلها مسرحية واحدة، وأنها تمثل مسرحًا واحدًا. لم يكن الأمر هكذا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، عندما كانت الساحة المسرحية زاخرة بالتجارب والاجتهادات المتنوعة، وكانت كلها تتعايش على أرض واحدة. فقد كان هناك المسرح التأصيلي والمسرح التجريبي والمسرح النثري والمسرح الشعري والمسرح السياسي والمسرح الوثائقي والمسرح العبثي والمسرح الملحمي والمسرح التحريضي والمسرح الاحتفالي والمسرح الإذاعي والمسرح الاجتماعي. وكان لكل مسرح قضيته، وأولوياته واختياراته الفكرية والجمالية. وكان لكل مسرحية قضية، وهذا كلّه أصبح اليوم في خبر كان.

ونعرف بأن هذا المسرح، هو أساسًا عالم بفضاء لامحدود، وبذلك هو في حاجة إلى فنان بآفاق واسعة ورحبة لامحدودة أيضًا. ليس هذا المسرح مهنة واحدة، وليس صناعة واحدة، وليس فنًا واحدًا، وليس علمًا واحدًا، ولكنه العلوم والفنون والآداب والصناعات المتحدة. ووجود فعل يختزل هذا المسرح في الفرجة البصرية وحدها، ماذا يمكن أن تنتظر منه؟

* هويات محلية وسط هوية جماعية، هل هذا ممكن التحقّق أم إنه مجرد خطاب للترف الفكري، مع الحصاد المميت للعولمة وأدواتها؟

ممكن جدًا. وشخصيًا أؤمن بالـ نحن الفاعلة والمتفاعلة مع غيرها من الذوات الإنسانية الأخرى، والمتناغمة مع محيطها البيئي والاجتماعي والكوني، ومع فضائها الفكري والجمالي والأخلاقي. أؤكد دائمًا أن تكون هذه الـ نحن حرة ومتحررة، وأن تكون عالمة وعاقلة، ومحاورة ومتسامحة، ومنفتحة على كل العالم. وأخطر شيء أن تعدّ نفسك آخر الناس المحترمين في العالم، وأن تعدّ وطنك الضيق هو العالم كلّه، وأن ترى في ما يميّزك ويميّز ثقافتك امتيازًا، وأن تستهين بالشعوب الأخرى، والثقافات الأخرى واللغات الأخرى والإبداعات الأخرى. وفي الاحتفالية، لا شيء يمكن أن ينطلق انطلاقته الحقيقية والسليمة إلا من "الـ نحن ـ الآن ـ هنا"، وهذا شيء طبيعي ما دام أن هذا العالم الذي نحياه، لا يمكن أن ينجز حقيقته ومعناه، إلا من خلال علاقتنا الحيّة به. كل شيء يخبئ نصف معناه في ذاته، ويبقى النصف الأخر متعلقًا بطبيعة علاقتنا به. تؤكد الاحتفالية أن العلاقات الجميلة بالناس وبالأشياء، تجمّل الناس والأشياء. والعلاقات السيئة هي التي تفسد عادة كل شيء. لذا فقد عملنا من أجل إيجاد منظومة علاقات إنسانية ومدنية حقيقية، منظومة فيها الجمال والكمال، والنظام والتوازن، والاختلاف والتسامح.

وكما سبق وقلت، فإن الهويات المحلية هي الواقع والحقيقة معًا. وهذه الحقيقة/ الواقع، لا يمكن أن ترتفع بقرار سياسي. وعليه، فقد وجب وضع كلّ هذه الهويات المحلية الصغيرة في الهوية الأكبر، التي هي هوية الوطن، أو هوية العالم، أو هوية هذا الكون. ينبغي أن نتعلّم كيف نضع المصلحة العامة خارج التجاذبات والاستقطابات "السياسوية" العابرة.

* لم وسائط التواصل فقط على المسرح وحده، بل على فنون أخرى، كيف يمكن أن نفكر اليوم، في صيغة تداولية للعرض المسرحي على صور ما تعرفه مساحات العرض المسرحي من تجدد؟

وسائط التواصل ليست هي المسرح، وبالتأكيد هي أقرب إلى المجال الإعلامي منها إلى المجال الأدبي والفني والإبداعي. وإذا كان الوسيط في التجارة لا ينتج أية سلعة، فإن الوسيط في الفن لا ينتج الفن أيضًا، ولكنه من الممكن أن يستفيد من الجانبين، أي من البائع والمشتري، ومن المنتج والمستهلك، ومن المبدع والمتلقي. لعل أخطر الأشياء في المجال الفني أن نظن أنه من الممكن صناعة تحف فنية كبيرة وخطيرة بالتقنيات وحدها. فليس بالضغط على الأزرار يمكن صناعة الأشياء الرائعة والمبهرة، لأن المسرح أساسًا رؤية وذوق وخيال وموقف ومعاناة وأسئلة وحالات شعورية صادقة. والمسرحي الحقيقي هو الذي يستعمل التقنيات في التعبير عن أفكاره، وليس الذي تبهره هذه التقنيات وتجعله يلعب بها بشكل صبياني واستعراضي.

إن هذه الوسائط يمكن أن تعطيك الصورة، ولكن هل هذا العالم مجرد صورة؟ ويمكن أن يعطيك الفرجة أيضًا، وماذا نقول عندما يصبح هذا العالم في درجة المأساة الإنسانية؟ ألا يكون من العار أن نتفرج على مآسي الناس من خلال شاشة مضاءة؟ لذا فلا معنى لهذه الوسائط إن لم تكن في خدمة الإنسان والإنسانية، وفي خدمة الدفاع عن القضايا الحقيقية للشعوب المستضعفة.

المسرح هو الخروج من البيت إلى الفضاء العام، وهو التلاقي والتماس والتفاعل والتشارك. وهو اقتسام المكان نفسه واللحظة الحية نفسها والفكرة نفسها والحالة نفسها. وهو الانتصار لروح التضامن والتساكن والتعايش. وهو الحس الجماعي، وهو الفعل ورد الفعل. لذا أكدت دائمًا على أن يحافظ المسرح على ثوابته، ويكون احتفالًا شعبيًا عامًا، وعيدًا في المدينة. وأن يقوم أساسًا على ما تبدعه حيوية الحياة من حالات ومقامات ومواقف، وأن ينهض على نصّ أدبي يبدعه كاتب. وأن يقوم على رؤية إخراجية لدى مخرج مبدع، وأن يتأسّس الحفل المسرحي على ممثلين يصنعون الحدث المسرحي الحي، وعلى جمهور مسرحي مشارك ومتواطئ في عملية الخلق المسرحي، هذا هو المسرح، كما كان دائمًا، وكما ينبغي أن يكون في كلّ زمان ومكان. وكل شيء غير هذا فهو فقاعات هوائية، ومجرد محسّنات بلاغية زائلة، وتوابل تقنية خادعة، قد تسحر العين أحيانًا بالدخان والحيل التقنية والضجيج والصخب، لكنها بالتأكيد قد تضرّ المسرح إذا زادت عن حدها، أو أصبحت مطلوبة لذاتها، وغاية في حدّ ذاتها.

* أنت عضو في الهيئة العربية للمسرح وفي لجنة الدعم الخاصة بالمشاريع السينمائية في المغرب، أي أنك تعمل يوميًا ضمن أفقين: محلي وعربي من داخل مؤسستين مختلفتين في الآن نفسه. هل يغيّر العمل المؤسساتي المثقف، أم إنه لا يجب ترك هذه المؤسسات للآخرين ممّن لا تربطهم صلة بالعمل الثقافي؟

أؤمن بالمؤسسة، ولا أعترف إلا بوطن المؤسسات وبدولة المؤسسات. ترعبني دولة العسكر، ولا أرتاح حيث لا وجود للمؤسسات المؤطّرة والمنظّمة وأنا لست فوضويًا ولا عبثيًا ولا عدميًا، ولا أؤمن بمنطق قضاء الحاجات بتركها وإلغائها. وهذا العالم الغربي والأوروبي لم يتقدم إلا لأنه عالم المؤسسات، ولأن كل شيء فيه موجود ضمن إطار القانون، وليت عالمنا العربي يدرك ذلك، ويصبح وطن المؤسسات لا وطن الأسماء والزعامات الطائفية والعشائرية والأسرية.

لقد اشتغلت دائمًا من داخل هذه المؤسسات، وساهمت في إنشاء بعضها، ومنها المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط. أؤمن أن بعض هذه المؤسسات قد تكون فيها أعطاب، وأرى أن هذا ليس مبررًا كافيًا لأن نلعنها ونسقطها ونشتغل من خارجها. لقد تعلّمت كيف أحافظ على وعيي النقدي، وأن أكون في المؤسسة، من غير أن أتعامى عن أخطائها، وأن أخوض المعارك الشرسة لإصلاح كلّ الأعطاب الطارئة، وأن أفضح المسؤولين المقصّرين في بعض المؤسسات، وأن لا أنفّذ من القرارات إلا ما يقبله العقل والمنطق، ولا يناقض المصلحة العامة للبلاد والعباد.

لقد اشتغلت طويلًا في مؤسسات التربية والتعليم، وزاولت مهنة التدريس في التعليم الثانوي والجامعة وفي المعهد العالي للمسرح. كما كنت مندوبًا جهويًا لوزارة الثقافة في مراكش في أواسط ثمانينيات القرن الماضي، وأشرفت على إنجاز مشاريع ثقافية مهمّة في مراكش وآسفي والصويرة وقلعة السراغنة. كما اشتغلت مندوبًا لوزارة الثقافة بمدينة الخميسات لسنوات طويلة، وعملت من أجل إكمال المشروع النهضوي الثقافي الذي دشّناه مع بداية سبعينيات القرن الماضي، وامتد إشعاعه إلى المسرح والسينما والشعر والزجل، والفنون التشكيلة والنقد، وإلى كل الحقول المعرفية والجمالية المختلفة. لطالما اقتنعت أن الأساس أن تكون كل هذه المؤسسات في خدمة الإنسان، وفي خدمة الثقافة والفنون الجميلة. ناضلت ضدّ البيروقراطية الإدارية، وضدّ بعض الإداريين المحترفين. وأكدت أن العمل الثقافي هو أساسًا فعل يومي حي، لذا تنازلت عن سكني الوظيفي في مدينة الخميسات، وحوّلته إلى نادٍ ثقافي مفتوح أمام الثقافة والمثقفين وعشاق العمل الثقافي.

لقد اشتغلت في المؤسسة الثقافية بتلقائية وشفافية، ومن دون مركّبات نقص وعقد. لم تكن تهمّني المناصب في يوم من الأيام، ولم يكن يسعدني غير لقب واحد أوحد؛ لقب الكاتب المسرحي. ناضلت من أجل أن أظلّ دائمًا متشبّثًا بأفكاري وبمبادئي وباختياراتي الفكرية والجمالية والأخلاقية. ولقد اصطدمت مع موظفين "محافظين" وفضّلت أن أقدم استقالتي، وأن أخرج من المؤسسة. واختلفت مع محمّد الأشعري حين كان وزير الثقافة. ولم يمنع كونه رئيسي السكوت على أخطائه في حق الثقافة والمثقفين.

واشتغلت أيضًا، وما زلت، من داخل الهيئة العربية للمسرح، وكنت دائمًا سعيدًا بأن يكون لي شرف العمل من داخل هذه المنارة الثقافية العربية، التي أنشأها حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمّد القاسمي. فمؤسسة بهذه القيمة الحضارية، وبهذا الرهان التاريخي على الفن الجميل والنبيل، كيف لا يمكن المساهمة في خدمتها وتطويرها والدفع بها إلى أعلى الدرجات الممكنة؟ وأجمل "شيء" في هذه الهيئة أمينها العام: الأستاذ إسماعيل عبد الله، الكاتب المسرحي الكبير، والأديب والإعلامي، عاشق الكلمة الشعرية الصادقة والناطقة بالحق والحقيقة. وهو محاط بثلّة من أهل الشعر والمسرح والفكر والعلم، وفي مقدّمهم الفنان العالم د. يوسف عيدابي، وبجانبه المسرحي غنّام غنّام، والرائعة ريم الغصين.

كما أنني اشتغلت، وعلى امتداد سنوات طويلة، مع دائرة الثقافة والإعلام بالفجيرة، وكنت عضوًا محكّمًا في الجائزة الدولية للمونودراما، وأشهد أن هذه الجائزة قد حرّكت الأقلام للكتابة للمسرح، ويكفي أن نعرف أن المسرح العربي قد ربح في هذه الدورة فقط مائة وثمانين نصًا مسرحيًا.

أما في مجال السينما، فقد اختارني وزير الإعلام الأستاذ مصطفى الخلفي، لأكون أولًا عضوًا للجنة دعم السينما المغربية، ثم لأكون رئيسًا لهذه اللجنة. وقد عشت تجربة جميلة مع رفاقي في اللجنة، وربحت صداقات جميلة في مجال السينما، هذا بالإضافة إلى أن هذه التجربة قد أطلعتني على خبايا الصناعات السينمائية.

ولكل هذا فإنني أقول ما يلي: إن اشتغالي من داخل المؤسسة كان واجبًا ثقافيًا وحضاريًا، وكان فعلًا نضاليًا، ومن طبعي أنني لا أهرب من أداء الواجب، وأحمد الله أنني أدّيت كل واجباتي بحب وإخلاص وبمودة مع كل أهل المسرح والسينما معًا.

يمكنني القول إنه هذا وذاك في الآن نفسه. فقد اشتغلت على التراث لأنه "مادة" غنية بالأحداث والشخصيات والصور والمواقف والحالات والاختيارات الفكرية والجمالية الناطقة بكل اللغات. وجدتُ أن هذا الواقع اليومي لا يمكن أن يكتمل إلا بذاكرته وبلاوعيه الخفيّ فيه. ويخطئ من يظنّ أن التراث موجود في الماضي، لأن الماضي لا يمضي أبدًا. هو ممتدّ فينا، ومتجدّد بنا. فنحن، نتحدث لغة، التي هي العربية، تأسست في الماضي، لكننا نعيد خلقها وتأسيسها وتجديدها في كلامنا ومعاملاتنا وكتاباتنا كلّ يوم. وعليه، يجب أن نسأل: أيعقل أن نجدد لغتنا اليومية البسيطة من غير أن نجدد لغتنا الإبداعية المركّبة أيضًا؟

عندما نتأمّل تاريخ المسرح العالمي، ابتداءً من اليونان إلى الآن، نجد أنه مبني في جزءٍ كبير جدًا منه على التراث. كل هذه المسرحيات اليونانية الأولى ليست سوى قراءة لمصدرين تراثيين اثنين: الإلياذة والأوديسة. وهذا الأمر نفسه بالتأكيد ما فعله الكاتب المسرحي العربي ابتداءً من أواخر ستينيات القرن الماضي. وهو الأمر نفسه الذي فعلته أنا أيضًا، لكن بهدف تأسيسي تجديدي، وليس بهدف تأصيلي يحاول استعادة الزمن العربي الضائع كما كان، إذ لا شيء يمكن أن يرجع كما كان. فالأساس هو تأسيس زمن جديد شكلًا ومضمونًا، وذلك عبر عناصر تاريخية وتراثية وواقعية، أي بإعادة تأسيس المسرح العربي برؤية مختلفة ومخالفة، وروح ووعي جديدين، وذلك انطلاقًا من عناصره الحكائية الموجودة في التراث الشفهي الشعبي العربي، وانطلاقًا من آدابه الموجودة في الشعر والنثر والزجل والملحون، والأمثولة والمقامات والحكم والأمثال، والأغاني الشعبية. وانطلاقًا أيضًا من القَصَص الموجود في القرآن الكريم، وكذلك من الاجتهادات الفكرية والجمالية الموجودة لدى الفلاسفة والمفكرين والمتصوفين العرب والمسلمين.

هذا التراث هو تراثنا بكل تأكيد، فيه خبّأنا أحلامنا وأوهامنا. وهو يعبّر عن عبقريتنا في التخيّل والتصوّر وقراءة الوجود والحياة والتاريخ، وهو الوجه الآخر للواقع اليومي. أظن أنه لا يعقل أن تكتمل الصورة إلا بهذا الجزء الخفي أو المنسي أو المقموع فينا وفي ثقافتنا. وفي إطار هذا العام والمشترك، أوجدت لمسرحي كتابة إبداعية أخرى خاصّة، كتابة لا تتعامل مع التراث كما هو في الكتب أو الذاكرة الشعبية، ولكن كما أراه أنا الآن ـ هنا، وكما يمكن أن تمثّله في ظلّ الشروط والسياقات الحية المعاصرة. ويبقى الأساس دائمًا، ليس ما كان، لكن ما يكون الآن - هنا، وما سوف يكون مستقبلًا. بهذه الرؤية كتبت عن عنترة المنكسر جسدًا وروحًا وفكرًا، في زمن الانكسارات السياسية والعسكرية، في مسرحية "عنترة في المرايا المكسرة" التي قدّمتها فرقة المعمورة الوطنية سنة 1975. وكتبت عن امرئ القيس في زمن انقلابات العسكر في مسرحية "امرؤ القيس في باريس". وكتبت عن ابن رشد في زمن الصراع بين العلماء والفقهاء، وذلك في احتفالية مسرحية، عنوانها "ابن رشد بالأبيض والأسود". و"مغربت وعرّبت" شخصية فاوست، وجعلتها معادلًا لزمن الإغراءات والغوايات الجهنمية التي تعصف ببعض المفكرين والعلماء فتجعلهم يبيعون عقولهم وأرواحهم للشيطان. كتبت عن جحا في مدينة فاس، والصعلوك في مدينة لندن، وجحجوح في مدينة إسطنبول، وغريب وعجيب في مدينة مدريد، وكل ذلك انطلاقًا من: نحن ـ الآن ـ هنا.

اقرأ أيضاً: عبدالله العروي.. المثقف حين يجهر بالحقائق

من المؤكد أنه لا يمكن الحديث عن "فعل" إحياء التراث، لأن التراث الحي هو ما يهمّنا، أما التراث الميت فلا حديث عنه، إذ إنه لم يمت إلا لأن عناصر الحياة ومقوماتها غير متوفرة فيه. الأساس في الفكر والإبداع هو هذا التراث الذي يحيا بنا ومعنا، ونجده في أمثالنا وحكمنا، ونعايشه في حكاياتنا وقصصنا. هو جزء من لغتنا اليومية، ونجده في طبخنا وأزيائنا ووشمنا ومصوغاتنا ومطرزاتنا، وعقلنا الجمعي. وكما أن هذا التراث الحي لا يحتاج إلى إحياء، فإنه لا يحتاج إلى "التحيين" أيضًا، لأنه موجود معنا في كل حين، وكما نكون نحن يكون هو أيضًا.

وفي زمن مضى، ربط بعض النقد المسرحي، سواء في المغرب أم في العالم العربي، بين الكتابة الدرامية من خلال الرموز التاريخية وبين فعل التقيّة السياسية. وقد يكون هذا الأمر ممكنًا في بعض الأنظمة العربية التي حكمها العسكر، أما في المغرب، وخصوصًا في مسرح الهواة، ـ الذي كان مسرحًا للرفض والغضب والاحتجاج ـ فلا وجود له على الإطلاق. لقد مارس هذا المسرح حريته وثوريته بشكل كامل، وانتقد كلّ الظواهر السلبية في الواقع والتاريخ، وفي المجالين الديني والسياسي. استحضر التاريخ من غير أن يهرب إليه أو يختفي خلفه وخلف أقنعته ورموزه.

أرى أن خصوصية الفعل المسرحي تأبى التقية تمامًا كما تستعصي على التخفّي السياسي، لأن المسرح أساسًا هو الحضور، والتلاقي، والإقناع الوجداني والعقلي، والكشف عن الغامض، واستنطاق الصامت، ورفع الستار، وتسليط الأضواء الكاشفة على كل البقع المظلمة السوداء، سواء أكانت على الخشبة المسرحية، أم في النفوس والعقول والأرواح. لا يضع المسرح الأقنعة إلا من أجل الكشف عن كلّ الأقنعة الخادعة. وعليه، فإن من يدخل المسرح يدخل الجانب الآخر من العالم، أي الجانب المهمل والمسكوت عنه واللامُفَكر فيه. وفي هذا المسرح لا نغني ولا نمدح ولا نرثي ولا نصف، لكننا نطرح الأسئلة والمسائل، ونعالج القضايا الوجودية والاجتماعية والسياسية الحارقة. وكل مبدع مسرحي لا يقدر على هذا، لا يمكن أن يُحسب على هذا الفن المسرحي.

* أنت رائد الاحتفالية في المغرب والعالم العربي، أسّست اتجاهك المسرحي على نحو متماسك ومتوالي الخطوات، رغم زحام الأشكال المسرحية الأخرى. أتظن أن الاحتفالية ما تزال صالحة اليوم، أم إنها ابنة كل الأزمنة والثقافات كما أوضحت ذلك في بيانك الشهير؟

لم تتأسّس هذه الاحتفالية بالنيّة وحدها، ولو كانت كذلك، لما عاشت إلى اليوم. وهي لم تخرج إلى الوجود في غفلة من التاريخ، ولم تكن نزوة شخص من الناس أراد التميّز في المسرح وفي الحياة. وهي بالتأكيد حياة ومسار أعمار حيّة، وهي بحثٌ وجدّ واجتهاد متواصل على امتداد ما يقارب نصف قرن. وهي تجربة وتجريب، ومعايشة ومعاناة. في البدء كانت مجرد فكرة، - وكل المشاريع الكبرى تبدأ أساسًا من فكرة واحدة ـ وهذه الفكرة هي آدم كل الأسئلة التي تناسلت وتعددت بعد ذلك، حتى أصبحت في حجم فكر مسرحي، أو في درجة علم مسرحي، وهذا الفكر ـ الفن ـ العلم، هو الذي أصبح يعرف اليوم باسم الاحتفالية.

الفكرة الأساس في هذا المشروع الفكري والجمالي، أن المسرح احتفال وأن كل مسارح العالم تبدأ من فعل الاحتفال الشعبي، وأن وحدة هذا الاحتفال العام لا تمنع أن تختلف الشعوب والأمم في احتفالاتها، وأن يكون الاحتفال الوثني مختلفًا، وأن يكون أقرب إلى الطقوس منه إلى العيد الاجتماعي. ولعل هذا هو ما جعل الذوق العربي لا يستسيغ الاحتفال اليوناني الحافل بالآلهة والخوارق الأسطورية الغريبة، وربّما كان هذا ما جعل العرب يترجمون الفلسفة والفكر ولا يترجمون المسرح اليوناني.

آمنت دائمًا أن المسرح لغة، وأن أغنى اللغات وأوسعها هي لغة العيد والاحتفال. وإذا قيل إن "المسرح أبو الفنون"، فإن الحقيقة هي أن الاحتفال هو أبو الفنون، منه خرج الشعر والرقص والغناء والعزف والإنشاد الديني، وهو بهذا المعنى ديوان فني شامل ومتكامل. ديوانٌ تخبئ فيه الشعوب والأمم ثقافاتها ولغاتها اللفظية والجسدية المتعددة والمتنوعة. لطالما اقتنعت دائمًا، منذ بداياتي المسرحية الأولى، أنه لا يمكنني أن أكتب وأبدع إلا من داخل هذا الديوان الثقافي الكبير. وفي مدرسة هذا الاحتفال الشعبي، تعلّمت كيف يحكي الحكواتيون الشعبيون الحكاية، وكيف يتفاعل الناس معها في الساحات والأسواق العامة. وتعلّمت كيف تنعقد جلسات السمر بشكل تلقائي وعفوي، وكيف يتأسّس فعل المحاكاة من خلال تطوّع الموهوبين للتقليد، وكيف يجلس الناس، ويتفاعلون إيجابيًا مع اللحظة الاحتفالية الحية. من هذه المدرسة إذن، خرجت الاحتفالية، أي من العبقرية الشعبية التي أوجدت الراوية العربي، والحكواتي الشامي، والسامر المصري، والفداوي التونسي، والقوّال الجزائري، والحلابقي المغربي، واحتفاليات البحر والغوص في دول الخليج العربي. لذا فإن الاحتفالية ليست احتفاليتي وحدي، لكنها احتفالية أمة كاملة من الماء إلى الماء. أنا في كل هذا مجرد ناسك وهب حياته وعمره كلّه لخدمة هذا المسرح الاحتفالي المختلف شكلًا ومضمونًا ولغة، الذي هو مسرحنا كلنا، اليوم وغدًا وبعد غد. لا أزعم أنني قد بلغت فيه سدرة المنتهى، وكل ما قدمته إلى الآن مجرد مقدمات للأبحاث التي سوف تأتي، ويمكن أن تقوم بها الأجيال القادمة من المسرحيين العرب الشباب.

فأنا لم أختر أن أصبح "احتفاليًا"، لكنني ـ من دون أن أدري ـ وجدت نفسي متورطًا في هذا المشروع القومي الكبير. ويحزنني أنني لم أجد في العالم العربي كله ـ من شرقه إلى غربه ـ أية مؤسسة يمكن أن تهيئ له ظروف العمل والبحث والاجتهاد وشروطه. ويحزنني أكثر أن أسمع من يقول: "احتفالية برشيد"، لأنها احتفالية نفسها. وغدًا سوف يمضي الاحتفاليون ويبقى الفكر الاحتفالي والفنّ الاحتفالي.

أنا في هذه الاحتفالية، لم أختر سوى نفسي؛ اخترت أن أكون مغربيًا وعربيًا وأمازيغيًا وأفريقيًا وموريسكيًا، وكل شيء غير هذا، تأسس من تلقاء نفسه بتلقائية وعفوية. لقد اخترت ثقافاتي ولغاتي، كانت النتيجة أنني وجدت فيها هذه الاحتفالية، ولم أجد أي شيء غيرها.

أهم وأخطر ما قمت به إلى الآن، أنني فكرت في المسرح كثيرًا، وعملت بجد من أجل إغناء المسرح العربي بالعلم وبالتفكير العلمي. وأضفت إلى المهنية والحرفية فيه، ما يمكن أن نسمّيه فقه المسرح. انطلقت من السؤال أولًا، ودوّنت كلّ أسئلتي في بيانات، ونشرتها في الجرائد والكتب والمجلات. وأسست مع رفاق الطريق، جماعة المسرح الاحتفالي في مدينة مراكش ربيع سنة 1979. وكان من أعضائها المخرج الكبير الطيب الصديقي، والممثلة، التي أصبحت في ما بعد وزيرة، ثريا جبران، والشاعر الزجال محمّد الباتولي، الذي أسس مع الموسيقار المغربي الكبير عبد الوهاب الدكالي الأغنية الاحتفالية، ابتداءً من أغنية "كان يا ما كان". كان في هذه الجماعة أيضًا الناقد والباحث محمد أديب السلاوي والكاتب الدرامي رضوان أحدادو وشيخ المسرحيين التجريبيين فريد بنمبارك، والتامي جناح، مؤسّس المسرح الإيمائي والمسرح الاحتفالي لدى الطفل، والناقد محمّد الشغروشني والباحث عبد السلام لحيابي، وغيرهم.

* "لا احتفالية من دون حرية". هذا ما تصرّ عليه، وقد كنت دائمًا مدافعًا عن قيم العدالة والحرية، سواء في أعمالك المسرحية أم خطابك الإعلامي. هل هذا هو دور المثقف المنخرط في قضايا عصره؟

الاحتفال هو أصدق تعبير عن الحسّ الجماعي، نحن نحتفل تعبيرًا عن حالات الفرح والحزن والغضب والفقد. في هذا الإحساس الاحتفالي لا ننتظر إذنًا من أحد، ولا يعقل أن نطلب ترخيصًا من أية جهة لتسمح لنا التعبير عن مشاعرنا الداخلية. فالاحتفال إذن مرادف للحرية، فهو الحرية أو لا يكون. والمحتفِل المعيِد لا يمكن أن يكون إلا حرًا. لقد عبّرت الاحتفالية عن هذا المعنى من خلال مقولتها المحورية الشهيرة، التي تؤكد فيها على التعبير الحر للإنسان الحر في المجتمع الحر.

وأظن أنه لا يكفي أن يكون الكاتب وحده حرًا ليؤسس مسرحًا حرًا ومستقلًا. فالمسرح أساسًا حوار، والحوار علاقة بين الـ أنا والـ أنت، وبين الـ نحن والآخر، وعليه، فلا شيء يمكن أن يكتمل في هذا المسرح إلا بحرية الجمهور. وهذا الجمهور العاقل والفاعل والواعي والحرّ بالضرورة، لا يمكن أن يتحقق وجوده إلا في المجتمع الحر، واللحظة التاريخية الحرة، والمدينة الحقيقية الحرة، والدولة الديمقراطية الحرة. لا أحد يجهل أن المسرح اليوناني نشأ في مجتمع المدينة ومجتمع الديمقراطية، ومجتمع الفكر الفلسفي الحر. فالحرية هي هذا الكل المتكامل إذن. وهي هذه القيمة التي لا تقبل أن تجزّأ. لم أكتب عن هذه الحرية من خارجها، ولم أقرأ عنها في الكتب والمجلات فقط، ولم أتسوّلها من أية جهة، لكنني خاطرت وأبدعت بروح الكاتب الحر والمسؤول دائمًا، ورأيت أن من حق الكاتب أن يكتب كما يشاء، وأن يكون صادقًا مع مجتمعه، وألا يخون لحظته التاريخية، وألا يتنكّر للقيم النبيلة التي تعارفت عليها الإنسانية في تاريخها الطويل. ولقد جسّدت هذه الحرية في مواقف أيضًا، ويعرف الجميع أن كثيرًا من هذه المواقف المبدئية الصادقة، كلّفتني ثمنًا غاليًا جدًا، وأدخلتني في صراع مفتوح مع السلطة الثقافية في المغرب، وجعلت الكثير من أصدقائي ورفاقي يبيعونني بأبخس الأثمان، وهذا ما جعلني أردد دائمًا مقولة أبي ذر الغفاري "الصدق ما ترك لي صديقًا".

في مجتمع تسود فيه روح العبيد، والطمع والجشع، والجبن والخوف، والحسابات الانتهازية الصغيرة والضيقة، يكون صعبًا جدًا أن تؤسس مسرحًا حرًا، وأن تبدع ثقافة مستقلة، وأن توجد فكرًا حقيقيًا عالمًا. انطلاقًا من هذه الحقيقة المرعبة، غامرت دائمًا، وعرفت في مساري لحظات صعبة وقاسية جدًا، وكل ذلك لأنني فقط أردت أن أكون مبدعًا ومفكرًا مسرحيًا حرًا، وأن أبدع للوطن، لا للحزب أو الوزير أو الزعيم أو القبيلة أو العشيرة أو الطائفة، أو أية جهة.

صعب جدًا أن تكون مسرحيًا حقيقيًا في العالم العربي، وأنت لا يمكن أن يُرحَّب بك، وأن يُحتفى بك، إلا إذا كنت بهلواناً ومهرّجًا، وقادرًا على أن تلعب على كل الحبال، أو كنت منافقًا، أو مدّاحًا متكسّبًا، أو من المصفّقين والهتّافين. إن من يدخل هذا المسرح تفتح عليه أبواب جهنم، لأنه سيغضب الجميع ولن يرضي أحدًا.

في المسرح نسأل ونتساءل، ونعالج المسائل المصيرية الكبيرة، ونحترق بحرقة هذا السؤال الحارق. وفي كثير من الأحيان نجد أن هذا السؤال يؤدي بنا إلى الاتجاه الممنوع، وقد يذهب بنا إلى المحرّم الديني فيغضب الفقهاء وأهل الفتوى، وقد يسير بنا نحو الممنوع السياسي والحزبي، فنفوز بغضب أهل السلطة والسلطان، وقد يؤدّي بنا إلى الممنوع الاجتماعي، فتستاء منّا بعض الطبقات الاجتماعية، وهذا ما يفسّر ـ بالنسبة إليّ مثلًا ـ أن أفوز بكل الأوصاف والنعوت؛ فأكون محافظًا وحداثيًا، ومتأسلمًا وملحدًا، وبورجوازيًا صغيرًا وإقطاعيًا، ويمينيًا لدى اليساريين ويساريًا عند اليمينيين، وفوضويًا وعبثيًا في آن معًا. لو كنت فرّطت في حريتي واستقلاليتي، أكنت سأثير حولي كل هذا الضجيج وهذا الصخب؟ بالتأكيد لا.

* تصر على موقفك كمثقّف ومسرحي، في إطار صراع مع أهل الحل والعقد في البلاد، هل معنى ذلك أن المثقف بطبيعته منتج للخطابات المضادة للسلطة؟

المثقف هو السلطة الحقيقية في الوجود وكل السلطات الأخرى إلى زوال. لقد ذهب أهل السلطة المالية والسياسية، وبقي العلماء والشعراء والحكماء وحدهم في سجلات التاريخ ووجدان الناس. حسابات المثقف المبدع هي بالتأكيد غير حسابات السياسي، التي هي حسابات ظرفية ونفعية عابرة. حسابات المثقف الرمزية تتعلّق أساسًا بالقيم الإنسانية الخالدة، فغدًا ستتغيّر كل هذه الخرائط السياسية، لكن الجمال سيظلّ هو الجمال، وسيبقى الحق هو الحق، والحقيقة هي الحقيقة.

وبالنسبة إليّ، فإن المثقف الحقيقي لا يمكن إلا أن يكون معارضًا، فهو الحكيم والعرّاف والمعالج، وهل ثمة حكيم لا يعارض الحمق والجنون؟ وهل ثمة طبيب لا يخاصم الأمراض ولا يعارضها ولا يفكر في استئصالها؟

لعل أهم وأخطر ما يميّز هذا المثقف المعارض، أن معارضته ليست حزبية ولا سياسية ولا عقائدية ولا أخلاقية ولا نفعية، لكنها أساسًا معارضة وجودية عامّة وشاملة. وهي تنطلق من حقيقة أن هذا الوجود قد لحق نظامه الخطأ، وأن المسار الإنساني أدركته أعطاب السير، وأن أرواح الناس وأجسادهم ونفوسهم أصبحت في حاجة إلى تثوير وتنوير، فالمسرح ليس مكانًا في العالم ولكنه كلّ العالم. وعندما يمرض هذا العالم، فإنه يصبح مصحّة بامتدادات غير محدودة، مصحّة تتسع لكل الناس، وتتسع لكل الكائنات الحية. وعليه، فإن مهمة المسرحي تحتّم عليه أن يكون حكيمًا معالجًا، وأن يعالج المرضى النفسيين والعقليين، وأن يعالج أعطاب الانتهازيين والوصوليين والمنافقين والدجّالين والمخادعين والسماسرة والكذابين. عندما نقرأ المسرح العالمي، فإننا لا نجد إلا نماذج كثيرة لهؤلاء المرضى، وهل قامت مدرسة التحليل النفسي عند فرويد إلا على قراءة أبطال المسرح اليوناني؟ ومن أين جاءت عقدة أوديب وعقدة إلكترا والنرجسية؟ أليس من المسرح؟

العطب إذن في هذا الوجود. هو أساسًا عطب بنيوي عميق، وهو أكبر وأخطر من أن يكون عطبًا سياسيًا أو إيديولوجيًا أو أخلاقيًا عابرًا. وفي ذلك القرن العشرين الذي ودّعناه، عشنا مغربيًا وعربيًا الزمن الإيديولوجي والسياسي بشكل واضح وفاضح، ولم يكن هناك أي خطاب يمكن أن يرتفع فوق الخطاب السياسي والإيديولوجي، وبوعي تبسيطي وتسطيحي تمّ تلخيص كل القضايا العربية واختزالها في: الوحدة والعروبة، وفي الانقلاب والثورة، وفي الحديث عن النظام الشعبي التقدمي البديل، والبحث عن الزعيم الملهم. وارتفعت شعارات التغيير هنا وهناك بعناوين كثيرة ومتنوعة برّاقة. ولقد ذهبت اليوم أنظمة عربية وجاءت أخرى غيرها، ورحلت أسماء في عالم السياسة وحلّت أخرى، ومع ذلك، فقد ظلّت دار لقمان على حالها، وانتهت القومية والوطنية الضيقة إلى الطائفية، ووصلنا إلى الباب المسدود، وأصبح القائد طاغيةً، ما يدل على أن الخلل موجود في العقول، لذا فإن أية ثورة لا تبدأ من العقل ومن الوعي الفكري، هي مجرد جرائم في حق الإنسان والإنسانية، وهذا هو دور المعارضة التي ينبغي أن يقوم بها المسرح بشكل خاصّ، ويقوم بها الفكر والعلم والآداب والفنون بشكل عام.

هذه المعارضة الفكرية قد تكون قاسية - وهي فعلًا كذلك - أو لا يمكن أن تكون، لأنه في النهاية لا بدّ منها، وقديمًا قال العرب "آخر الدواء الكي"، وهي بهذا عنوانٌ للانخراط في القضايا السياسية والاجتماعية العامة، ودليل على الغيرة على النظام العام والذوق العام والمستقبل العام والمشترك لكل المواطنين في هذا الوطن الكبير. وهذه المعارضة أيضًا، يمكن أن تعالج اليوم بالصدمات الكهربائية، وتعالج بالكوميديا الساخرة، وتعالج بالدراما المطهّرة للنفوس المريضة.

شخصيًا، هذه هي معارضتي الرمزية، فهي لا تتعدّى المجال العقلي والنفسي والروحي والوجداني، وهي تنطلق من الإيمان بأنه لا تغيير إلا بتغيير الإنسان أولًا، ألم يقل الله تعالى "إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم"؟

مهمتي أن أشتغل في أكبر وأخطر صناعة؛ أي صناعة الإنسان، وأن يكون هذا الإنسان بدرجة الإنسان الحقيقية، وأن يقهر الجانب الوحشي فيه، ويكون مؤمنًا بحيوية الحياة، ويعمل من أجل مدنية المدينة، وبجمالية الجمالية، من دون أن يتاجر في الممنوعات والمحرّمات وفي المقدّسات والمدنّسات. ولقد رأيت دائمًا بأن أسوأ تجارة أن يتاجر الإنسان بالمقدسات، وأن يبيع ويشتري في السياسة وبالسياسة، وأن يقايض في الدين والفن والآداب والفكر والعلم.

* يرتبط التراث الثقافي بالذاكرة الجماعية. كيف نستطيع اليوم، في ظلّ الاحتراب الذي يعرفه العالم العربي، بناء ثقافات محلية مع بروز الصوت العالي للطائفية؟

يخطئ من يظن أن المحلي يمكن أن يناقض العالمي والكوني. من المؤكد أن لا وجود لهذا الذي نسميه العالمي إلا عبر هذه المحليات والإقليميات المتعددة والمتنوعة، تمامًا كما أنه لا يمكن أن نتصور مثلًا أن الشجرة يمكن أن تناقض الغابة، وهي بالتأكيد مكوّن أساسي وحيوي من مكوناتها، ومن طبيعة الجزء أن لا يناقض الكل. الشيء نفسه يمكن أن نقوله عن المحليات التي لها أفقها العالمي والكوني. ثقافتنا العربية بهذا المعنى لها انتماء مزدوج؛ لذاتها ولتاريخها ولسياقها الحضاري أولًا، ولروح الثقافة الإنسانية العامة والشاملة ثانيًا. نحن في هذا العالم شعب من شعوب العالم، ولسنا كل العالم. ونعرف أن العقل النازي والشوفيني والاستعماري والشعوبي والقومجي والطائفي والصهيوني هو عقل استئصالي واستبدادي، وهو لا يعترف إلا بنفسه، وفيه يتم استحضار الذات المتورّمة وحدها، ويتم تغييب الآخر، واستبعاد كل الثقافات والحضارات الأخرى واحتقارها. ومن أغرب الغرائب أن يدور اليوم الحديث عن حرب الحضارات، بدلًا من حوار الحضارات.

ونحن في الاحتفالية أكدنا على التعدّد دائمًا، وعلى أن الغنى موجود في التعدد وبالتعدد، وأكدنا على الحق في الاختلاف الإيجابي، الذي يؤدي أساسًا إلى الحوار الفكري العالم. وأن كل الأجساد وكل الأرواح وكل الأفكار تلتقي بالضرورة عند الملتقى نفسه، ونعرف أنه هو نفسه ما نسميه المفترق. ونؤكد أن الذاكرة الخاصة هي جزء من الذاكرة العامة. عندما نبحث في التراث العربي الإسلامي، لا نفعل ذلك من منطلق شوفيني ضيّق، ولكن من منطلق إنساني كوني عام وشامل.

لقد أوجد الله الشعوب بعدد لا يحصى، ولو كان وجود شعب واحد كافيًا، لما خلق كل هذه الشعوب وهذه اللغات وهذه الثقافات. ونؤمن بأنه لا أحد في هذه الدنيا يمكن أن يكون بديلًا عن الآخر، حتى بالنسبة لأخيه التوأم، كما أننا لا نؤمن بذلك التعبير الاستعماري الذي يميّز بين الشعوب "البدائية" والشعوب "النهائية"، ويميّز بين التراث الشعبي لديهم، وبين الفولكلور لدى السكان الأصليين، ويميّز بين المركزية الغربية ـ الأوروبية وبين ذلك الهامش الذي يمثّله بقية العالم. أرى أن أغلب الذين يقارنون بين الشرق والغرب هم دائمًا على خطأ، إذ لا مقارنة مع وجود الفارق، ولأنه ـ أيضًا ـ لا معنى لأي شيء إلا في إطار سياقه العام، وإطار شروطه الموضوعية الخاصة. المطلوب اليوم، هو تجديد هذه الشروط، وهو تجديد وعينا بها، وهو مقاومة غولين كبيرين؛ غول العولمة المتوحّشة، وغول الطائفية الحمقاء والمجنونة.

* أنتم من الجيل المؤسّس للمسرح المغربي والعربي، أما زال المسرح يحفل بتلك النبرة الاحتجاجية في السنوات الذهبية للخشبة، أم إن التراجعات التي نعرفها، جرفت في طريقها أبَ الفنون؟

لا شيء بقي على حاله، فهذا زمن آخر وذاك جيل مسرحي آخر. السياق تغيّر أيضًا، وشروط العمل الإبداعي لم تعد كما كانت، لكن المسرح سيظلّ هو المسرح بكل تأكيد. قد يتغيّر شكله ولونه ومذاقه وإيقاعه وتقنياته مع الزمن، لكن روحه لا يمكن أن تتغيّر أبدًا. فالمسرح هو المسرح ولا يمكن أن يكون إلا المسرح. وكل اجتهاد لا يحترم هذه الروح، ولا يلتزم بالثوابت فيه، فلا يمكن أن يسجل في سجل المسرح. وقد يحسب على فنون وصناعات أخرى كثيرة، مثل السينما أو الوسائط الرقمية الحديثة. كثير من الأعمال الفنية تقدّم اليوم باسم المسرح وما هي بمسرح، قد تكون قريبة من السيرك، أو الألعاب البهلوانية، أو السحرية الآلية، أو المنوعات الغنائية، أو فنون الكباريه، أو عروض "الستربتيز"، لذا كان الأمر بحاجة إلى تدقيق في الاسم والمسمى معًا، وهذا ما لم ينتبه إليه النقد المسرحي المغربي والعربي. لا بدّ إذن من فصل المقال بين المسرح وما يشبهه. وبغير هذا الفصل، فستصبح كل فرجة مسرحًا. مع أنه لا مسرح من دون آداب وفنون متحدة، وعلوم متكاملة، ورؤية للعالم، ومن دون موقف من الواقع، وخطاب فكري واضح، وحس جمالي سليم، وذوق فني، وخيال علمي، ومعاناة صادقة وأسئلة حارقة، ومن دون قضايا وجودية واجتماعية وسياسية حقيقية. أغلب هذه الأشياء لا وجود لها في أغلب مسرحيات هذه الأيام التي جرّدت المسرح من المسرح، وأفقرته حتى أصبح مجرد فرجة بصرية ولا شيء غير ذلك.

اليوم نؤمن تمامًا كما آمن كل الذين سبقونا، أن لكل مرحلة مسرحها، لكننا لا نقرّ أن يحسب على المسرح ما ليس مسرحًا. وننطلق في هذا المسرح من مخاطبة الإنسان في كلّيته وشموليته، أي نخاطب فيه حواسه كلها، ونخاطب وجدانه، وعقله وروحه. نرتفع بالمتعة الفنية لتكون متعة إنسانية ومدنية حقيقية، متعة متعالية على المتعة الحيوانية والوحشية بكل تأكيد.

ونعرف أن هذا الزمن هو اليوم زمن السرعة والاختزال، وكما عوّض السندويتش "الطاجن"، فقد عوّضت السكيتشات الهزلية المسرحيات الدرامية الحقيقية. وفي الغناء كذلك ما عاد هناك من يبدع القصائد والمطولات الغنائية المركّبة، أصبحت السطحية سيدة الموقف. وأصبح الرهان كلّه على الإنتاج، وسرعة الإنتاج، وتسويق هذا الإنتاج، من خلال الدعاية أولاً وصناعة النجوم ثانيًا.

شيء آخر، وهو أن روح الإبداع قد أصابها اليوم شيء من الضمور والخمول، وأصبحت للنمطية الكلمة العليا في الفن والإبداع. وقد ترى اليوم مسرحيات كثيرة جدًا، وتحس أنها كلها مسرحية واحدة، وأنها تمثل مسرحًا واحدًا. لم يكن الأمر هكذا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، عندما كانت الساحة المسرحية زاخرة بالتجارب والاجتهادات المتنوعة، وكانت كلها تتعايش على أرض واحدة. فقد كان هناك المسرح التأصيلي والمسرح التجريبي والمسرح النثري والمسرح الشعري والمسرح السياسي والمسرح الوثائقي والمسرح العبثي والمسرح الملحمي والمسرح التحريضي والمسرح الاحتفالي والمسرح الإذاعي والمسرح الاجتماعي. وكان لكل مسرح قضيته، وأولوياته واختياراته الفكرية والجمالية. وكان لكل مسرحية قضية، وهذا كلّه أصبح اليوم في خبر كان.

ونعرف بأن هذا المسرح، هو أساسًا عالم بفضاء لامحدود، وبذلك هو في حاجة إلى فنان بآفاق واسعة ورحبة لامحدودة أيضًا. ليس هذا المسرح مهنة واحدة، وليس صناعة واحدة، وليس فنًا واحدًا، وليس علمًا واحدًا، ولكنه العلوم والفنون والآداب والصناعات المتحدة. ووجود فعل يختزل هذا المسرح في الفرجة البصرية وحدها، ماذا يمكن أن تنتظر منه؟

* هويات محلية وسط هوية جماعية، هل هذا ممكن التحقّق أم إنه مجرد خطاب للترف الفكري، مع الحصاد المميت للعولمة وأدواتها؟

ممكن جدًا. وشخصيًا أؤمن بالـ نحن الفاعلة والمتفاعلة مع غيرها من الذوات الإنسانية الأخرى، والمتناغمة مع محيطها البيئي والاجتماعي والكوني، ومع فضائها الفكري والجمالي والأخلاقي. أؤكد دائمًا أن تكون هذه الـ نحن حرة ومتحررة، وأن تكون عالمة وعاقلة، ومحاورة ومتسامحة، ومنفتحة على كل العالم. وأخطر شيء أن تعدّ نفسك آخر الناس المحترمين في العالم، وأن تعدّ وطنك الضيق هو العالم كلّه، وأن ترى في ما يميّزك ويميّز ثقافتك امتيازًا، وأن تستهين بالشعوب الأخرى، والثقافات الأخرى واللغات الأخرى والإبداعات الأخرى. وفي الاحتفالية، لا شيء يمكن أن ينطلق انطلاقته الحقيقية والسليمة إلا من "الـ نحن ـ الآن ـ هنا"، وهذا شيء طبيعي ما دام أن هذا العالم الذي نحياه، لا يمكن أن ينجز حقيقته ومعناه، إلا من خلال علاقتنا الحيّة به. كل شيء يخبئ نصف معناه في ذاته، ويبقى النصف الأخر متعلقًا بطبيعة علاقتنا به. تؤكد الاحتفالية أن العلاقات الجميلة بالناس وبالأشياء، تجمّل الناس والأشياء. والعلاقات السيئة هي التي تفسد عادة كل شيء. لذا فقد عملنا من أجل إيجاد منظومة علاقات إنسانية ومدنية حقيقية، منظومة فيها الجمال والكمال، والنظام والتوازن، والاختلاف والتسامح.

وكما سبق وقلت، فإن الهويات المحلية هي الواقع والحقيقة معًا. وهذه الحقيقة/ الواقع، لا يمكن أن ترتفع بقرار سياسي. وعليه، فقد وجب وضع كلّ هذه الهويات المحلية الصغيرة في الهوية الأكبر، التي هي هوية الوطن، أو هوية العالم، أو هوية هذا الكون. ينبغي أن نتعلّم كيف نضع المصلحة العامة خارج التجاذبات والاستقطابات "السياسوية" العابرة.

* لم وسائط التواصل فقط على المسرح وحده، بل على فنون أخرى، كيف يمكن أن نفكر اليوم، في صيغة تداولية للعرض المسرحي على صور ما تعرفه مساحات العرض المسرحي من تجدد؟

وسائط التواصل ليست هي المسرح، وبالتأكيد هي أقرب إلى المجال الإعلامي منها إلى المجال الأدبي والفني والإبداعي. وإذا كان الوسيط في التجارة لا ينتج أية سلعة، فإن الوسيط في الفن لا ينتج الفن أيضًا، ولكنه من الممكن أن يستفيد من الجانبين، أي من البائع والمشتري، ومن المنتج والمستهلك، ومن المبدع والمتلقي. لعل أخطر الأشياء في المجال الفني أن نظن أنه من الممكن صناعة تحف فنية كبيرة وخطيرة بالتقنيات وحدها. فليس بالضغط على الأزرار يمكن صناعة الأشياء الرائعة والمبهرة، لأن المسرح أساسًا رؤية وذوق وخيال وموقف ومعاناة وأسئلة وحالات شعورية صادقة. والمسرحي الحقيقي هو الذي يستعمل التقنيات في التعبير عن أفكاره، وليس الذي تبهره هذه التقنيات وتجعله يلعب بها بشكل صبياني واستعراضي.

إن هذه الوسائط يمكن أن تعطيك الصورة، ولكن هل هذا العالم مجرد صورة؟ ويمكن أن يعطيك الفرجة أيضًا، وماذا نقول عندما يصبح هذا العالم في درجة المأساة الإنسانية؟ ألا يكون من العار أن نتفرج على مآسي الناس من خلال شاشة مضاءة؟ لذا فلا معنى لهذه الوسائط إن لم تكن في خدمة الإنسان والإنسانية، وفي خدمة الدفاع عن القضايا الحقيقية للشعوب المستضعفة.

المسرح هو الخروج من البيت إلى الفضاء العام، وهو التلاقي والتماس والتفاعل والتشارك. وهو اقتسام المكان نفسه واللحظة الحية نفسها والفكرة نفسها والحالة نفسها. وهو الانتصار لروح التضامن والتساكن والتعايش. وهو الحس الجماعي، وهو الفعل ورد الفعل. لذا أكدت دائمًا على أن يحافظ المسرح على ثوابته، ويكون احتفالًا شعبيًا عامًا، وعيدًا في المدينة. وأن يقوم أساسًا على ما تبدعه حيوية الحياة من حالات ومقامات ومواقف، وأن ينهض على نصّ أدبي يبدعه كاتب. وأن يقوم على رؤية إخراجية لدى مخرج مبدع، وأن يتأسّس الحفل المسرحي على ممثلين يصنعون الحدث المسرحي الحي، وعلى جمهور مسرحي مشارك ومتواطئ في عملية الخلق المسرحي، هذا هو المسرح، كما كان دائمًا، وكما ينبغي أن يكون في كلّ زمان ومكان. وكل شيء غير هذا فهو فقاعات هوائية، ومجرد محسّنات بلاغية زائلة، وتوابل تقنية خادعة، قد تسحر العين أحيانًا بالدخان والحيل التقنية والضجيج والصخب، لكنها بالتأكيد قد تضرّ المسرح إذا زادت عن حدها، أو أصبحت مطلوبة لذاتها، وغاية في حدّ ذاتها.

* أنت عضو في الهيئة العربية للمسرح وفي لجنة الدعم الخاصة بالمشاريع السينمائية في المغرب، أي أنك تعمل يوميًا ضمن أفقين: محلي وعربي من داخل مؤسستين مختلفتين في الآن نفسه. هل يغيّر العمل المؤسساتي المثقف، أم إنه لا يجب ترك هذه المؤسسات للآخرين ممّن لا تربطهم صلة بالعمل الثقافي؟

أؤمن بالمؤسسة، ولا أعترف إلا بوطن المؤسسات وبدولة المؤسسات. ترعبني دولة العسكر، ولا أرتاح حيث لا وجود للمؤسسات المؤطّرة والمنظّمة وأنا لست فوضويًا ولا عبثيًا ولا عدميًا، ولا أؤمن بمنطق قضاء الحاجات بتركها وإلغائها. وهذا العالم الغربي والأوروبي لم يتقدم إلا لأنه عالم المؤسسات، ولأن كل شيء فيه موجود ضمن إطار القانون، وليت عالمنا العربي يدرك ذلك، ويصبح وطن المؤسسات لا وطن الأسماء والزعامات الطائفية والعشائرية والأسرية.

لقد اشتغلت دائمًا من داخل هذه المؤسسات، وساهمت في إنشاء بعضها، ومنها المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط. أؤمن أن بعض هذه المؤسسات قد تكون فيها أعطاب، وأرى أن هذا ليس مبررًا كافيًا لأن نلعنها ونسقطها ونشتغل من خارجها. لقد تعلّمت كيف أحافظ على وعيي النقدي، وأن أكون في المؤسسة، من غير أن أتعامى عن أخطائها، وأن أخوض المعارك الشرسة لإصلاح كلّ الأعطاب الطارئة، وأن أفضح المسؤولين المقصّرين في بعض المؤسسات، وأن لا أنفّذ من القرارات إلا ما يقبله العقل والمنطق، ولا يناقض المصلحة العامة للبلاد والعباد.

لقد اشتغلت طويلًا في مؤسسات التربية والتعليم، وزاولت مهنة التدريس في التعليم الثانوي والجامعة وفي المعهد العالي للمسرح. كما كنت مندوبًا جهويًا لوزارة الثقافة في مراكش في أواسط ثمانينيات القرن الماضي، وأشرفت على إنجاز مشاريع ثقافية مهمّة في مراكش وآسفي والصويرة وقلعة السراغنة. كما اشتغلت مندوبًا لوزارة الثقافة بمدينة الخميسات لسنوات طويلة، وعملت من أجل إكمال المشروع النهضوي الثقافي الذي دشّناه مع بداية سبعينيات القرن الماضي، وامتد إشعاعه إلى المسرح والسينما والشعر والزجل، والفنون التشكيلة والنقد، وإلى كل الحقول المعرفية والجمالية المختلفة. لطالما اقتنعت أن الأساس أن تكون كل هذه المؤسسات في خدمة الإنسان، وفي خدمة الثقافة والفنون الجميلة. ناضلت ضدّ البيروقراطية الإدارية، وضدّ بعض الإداريين المحترفين. وأكدت أن العمل الثقافي هو أساسًا فعل يومي حي، لذا تنازلت عن سكني الوظيفي في مدينة الخميسات، وحوّلته إلى نادٍ ثقافي مفتوح أمام الثقافة والمثقفين وعشاق العمل الثقافي.

لقد اشتغلت في المؤسسة الثقافية بتلقائية وشفافية، ومن دون مركّبات نقص وعقد. لم تكن تهمّني المناصب في يوم من الأيام، ولم يكن يسعدني غير لقب واحد أوحد؛ لقب الكاتب المسرحي. ناضلت من أجل أن أظلّ دائمًا متشبّثًا بأفكاري وبمبادئي وباختياراتي الفكرية والجمالية والأخلاقية. ولقد اصطدمت مع موظفين "محافظين" وفضّلت أن أقدم استقالتي، وأن أخرج من المؤسسة. واختلفت مع محمّد الأشعري حين كان وزير الثقافة. ولم يمنع كونه رئيسي السكوت على أخطائه في حق الثقافة والمثقفين.

واشتغلت أيضًا، وما زلت، من داخل الهيئة العربية للمسرح، وكنت دائمًا سعيدًا بأن يكون لي شرف العمل من داخل هذه المنارة الثقافية العربية، التي أنشأها حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمّد القاسمي. فمؤسسة بهذه القيمة الحضارية، وبهذا الرهان التاريخي على الفن الجميل والنبيل، كيف لا يمكن المساهمة في خدمتها وتطويرها والدفع بها إلى أعلى الدرجات الممكنة؟ وأجمل "شيء" في هذه الهيئة أمينها العام: الأستاذ إسماعيل عبد الله، الكاتب المسرحي الكبير، والأديب والإعلامي، عاشق الكلمة الشعرية الصادقة والناطقة بالحق والحقيقة. وهو محاط بثلّة من أهل الشعر والمسرح والفكر والعلم، وفي مقدّمهم الفنان العالم د. يوسف عيدابي، وبجانبه المسرحي غنّام غنّام، والرائعة ريم الغصين.

كما أنني اشتغلت، وعلى امتداد سنوات طويلة، مع دائرة الثقافة والإعلام بالفجيرة، وكنت عضوًا محكّمًا في الجائزة الدولية للمونودراما، وأشهد أن هذه الجائزة قد حرّكت الأقلام للكتابة للمسرح، ويكفي أن نعرف أن المسرح العربي قد ربح في هذه الدورة فقط مائة وثمانين نصًا مسرحيًا.

أما في مجال السينما، فقد اختارني وزير الإعلام الأستاذ مصطفى الخلفي، لأكون أولًا عضوًا للجنة دعم السينما المغربية، ثم لأكون رئيسًا لهذه اللجنة. وقد عشت تجربة جميلة مع رفاقي في اللجنة، وربحت صداقات جميلة في مجال السينما، هذا بالإضافة إلى أن هذه التجربة قد أطلعتني على خبايا الصناعات السينمائية.

ولكل هذا فإنني أقول ما يلي: إن اشتغالي من داخل المؤسسة كان واجبًا ثقافيًا وحضاريًا، وكان فعلًا نضاليًا، ومن طبعي أنني لا أهرب من أداء الواجب، وأحمد الله أنني أدّيت كل واجباتي بحب وإخلاص وبمودة مع كل أهل المسرح والسينما معًا.