29 يونيو 2024

بين مصر وتركيا ودول أخرى

حسان الأسود

كاتب ومحامٍ وحقوقي سوري، المديرالسابق للهيئة السورية للعدالة والمحاسبة، مقيم في ألمانيا.

نشرت صحيفة عربيّة، قبل أسابيع، شائعةً عن محاولة انقلاب في ألمانيا، وكان أن كتب صحافيون عن هذا الخبر قبل التأكّد من صحّته. الخبرُ بحدّ ذاته مُغرٍ للكتابة، بغضّ النظر عن مدى احتمال حدوثه من عدمه، فالانقلابات علامات مسجّلة باسم الدول المتخلّفة، ولا يُتصوّرُ وقوعها في دولٍ راسخة في الديمقراطية. لا أحد يتخيّلُ وقوع انقلابٍ عسكري في بريطانيا أو فرنسا أو أميركا، حتّى أنّ أحد أكبر مجرمي التاريخ البشري، أدولف هتلر، عندما اعتلى سدّة الحكم قبل 85 عاماً، لم يأت بانقلاب أبداً، بل صعد بانتخابات شرعيّة ديمقراطيّة فاز بها حزبه بجدارة.

تعافت ألمانيا من نازيّة هتلر، وشفيت إيطاليا من فاشيّة موسوليني، بعد هزيمة جيوشهما في الحرب العالميّة الثانية، لكنّ إسبانيا فرانكو التي تلقّت الدعم من هتلر وموسوليني لم تتعافَ من الديكتاتوريّة إلّا بعد سنوات من وفاة الجنرال فرانكو في العام 1975. أمّا اليونان، فلم تستطع إطاحة حكم جنرالات انقلاب 1967، إلّا بعد سبعة أعوام على استلامهم السلطة، ومنذ 1974 تعيش البلاد في ديمقراطيّة تترسّخ يوماً بعد يوم.

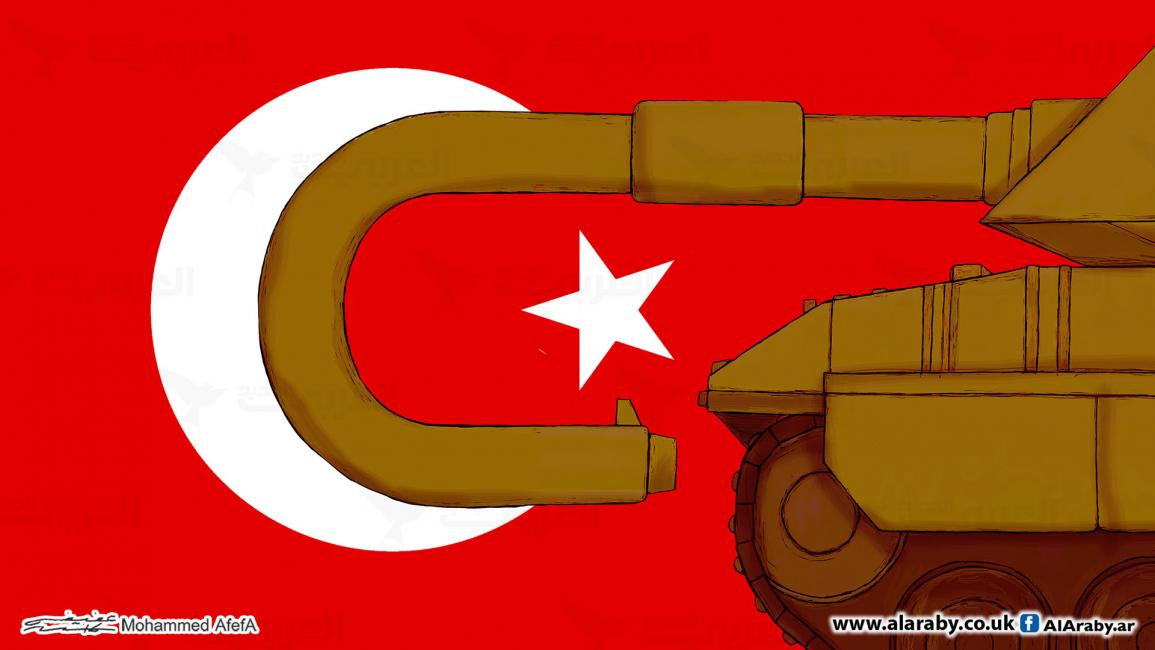

في مقارنة أقرب إلى واقع بلدان الشرق، رأينا كيف كانت محاولة انقلاب عسكر تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016 مفصليّة، بل ذات أثر كبير في طريقة تفكير الأتراك عموماً، ليس الأفراد والمجتمع فقط، ولكن أحزاب المعارضة السياسية أيضاً، بعكس ما كانت عليه حال الانقلاب في مصر الكنانة.

أوقف الأتراك انقلاب العسكر بأجسادهم، عندما ألقوا أنفسهم تحت جنازير الدبّابات، وكان

موقف أحزاب المعارضة حازماً في دعم الشرعية الدستورية والاصطفاف مع الديمقراطيّة، بينما هزّ مصريون كثيرون خصورهم لتثبيت انقلاب العسكر، وكانت مواقف الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنيّة أشدّ وطأة على الشرعية من سنابك خيل العسكر. لقد استبسلت وسائل الإعلام وقياداتٌ كثيرةٌ من المعارضة، بالإضافة إلى الكيانات العميقة المتجذّرة في مؤسسات الدولة، لدحر تجربة الديمقراطيّة الأولى في تاريخ مصر. ويبدو أنّ المجتمع المصري لم يكن جاهزاً لتحمّل نقلتين نوعيّتين في اللحظة التاريخيّة، نقلة التحوّل إلى الديمقراطيّة والخلاص من حكم العسكر، ونقلة نجاح تيار الإسلام السياسي متمثّلاً بالإخوان المسلمين في أوّل انتخابات ديمقراطية تشهدها البلاد.

تبدو المقارنة بين تجربة العسكر في مصر وتجربتهم في تركيا في غير صالح المصريين، فعلى الرغم من التشابه في بنية الاستبداد التي يؤسّس لها العسكر أينما حلّوا، إلّا أنّهم في تركيا لم يستخدموا الدين لتخريب المجتمع، بل على التضادّ من طبيعة المجتمع التركي المتدّين تم إلغاء الخلافة الإسلاميّة، وحوربت مظاهر التداخل بين الدين والسياسة، حتّى وصل الأمر إلى منع رفع الآذان في المساجد باللغة العربيّة، ومنع ممارسة بعض الشعائر الدينيّة، مثل الحج ومنع تدريس الدين الإسلامي. وكان لهذا الأمر أثران بارزان: تطوّر مؤسسات الدولة بمعزل عن تدخّل الدين، وبالتالي استقلالها بشكل كبير واتجاهها نحو العصرنة والحداثة، الأثر الثاني، تشوّق المجتمع التركي إلى العودة إلى أجواء الحريّة والتسامح من أجل العودة إلى إمكانيّة ممارسة حقّه بالتدين من عدمه، وهذا ما تجلّى في انتخابات عام 1950 التي فاز بها فوزاً ساحقاً حزب الاتحاد الديمقراطي بعدد 318 مقعداً من مقاعد البرلمان، وعلى أساسها استلم عدنان مندريس رئاسة الوزراء وجلال بايار رئاسة الجمهورية.

ساهم إبعاد الدين، مؤسساتٍ وفكراً عن السياسة في تركيا، بلا أدنى شكّ، في تغيير البنية العقلية، ليس للدولة التركيّة فحسب، ولكن للشعب التركي أيضاً. أمّا في مصر، فقد لعبت المؤسسة الدينيّة، ممثّلة بالأزهر، دوراً دينياً كبيراً وجوهرياً في الحياة السياسية والاجتماعيّة، فقد أفسح العسكر المجال واسعاً أمام مؤسسات الإسلام الرسمي، للعمل على تثبيت دعائم حكمهم من جهة، بينما استثمروا كثيراً في محاربة تيّارات الإسلام السياسي، متمثّلة بالإخوان المسلمين والسلفيين من جهة ثانية. وكان لهذا الاستثمار في العلاقة الملتبسة بين الدين والسياسة الأثر الأكبر على مؤسسات الدولة المصريّة، وعلى بنية المجتمع المصري وعقليته أيضاً. وفي مثال واضح على هذا الاستخدام، نجد مسألة إحالة قضايا الجنايات إلى مفتي مصر، للنظر في سلامة الحكم القضائي بالإعدام، تنفيذاً لنص المادة 2/183 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، كذلك مسألة الرقابة على الفكر التي مارستها مؤسسات الأزهر، استنادً إلى فتوى من مجلس الدولة، تعطي للأزهر صلاحيات مراقبة الأعمال الفنية والمصنفات السمعية والبصرية. واستناداً إلى هذا الدور، صدرت عشرات القرارات بمنع الكتب.

في المقابل، لم يكن سلوك الساسة الأتراك بعيداً عن استغلال واقعة الانقلاب، لتحقيق مكاسب

سياسية استثنائيّة، وخصوصاً فيما تعلّق باعتقال أساتذة الجامعات والقضاة والمحامين والصحافييّن وغيرهم. وهذا لا يعني أنه كان على الحكومة أن تترك الانقلابيين بدون عقاب، لكنّها اتخذت منه ذريعة لتطهير الدولة والمجتمع التركي من تيّار كبير، يمثّله الداعية فتح الله غولن، على الرغم من أن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) كان على علاقة تحالف وطيدة مع هذا التيار، وخاض معه انتخابات عديدة.

الخوف من استمراء التجاوزات، والقدرة الكبيرة على تجاوز القانون، والسهولة النسبيّة في تغيير الدستور، من خلال آليات بسيطة، يمكن لأي حزب يملك الأكثرية في الانتخابات أن يلجأ إليها، تعطينا المؤشر القويّ بأنّ الدولة التركيّة ما تزال بحاجة لوقت كثير، لتتجذّر فيها سيادة القانون وفصل السلطات، لكنّ وقفة الشعب التركي الواعية لمخاطر الانقلاب تجعلنا نثق بأنّ تركيا ماضية بقوّة نحو هدفها باستكمال عناصر الحكم الرشيد.

على الجهة الأخرى من العالم، لا يُنسى أنّ قاضياً محلّياً، وليس فيدرالياً، كان قد أوقف تنفيذ أمر رئاسي صادر عن الرئيس الأميركي، قبل عامين، بينما في قلب الشرق كان رئيس المحكمة الدستوريّة العليا في مصر، أحد أبرز الشخصيات التي ثبّتت انقلاب العسكر وأعطته الشرعيّة. هذا الفارق الجوهري في القيمة والمكانة التي يحتلّها الدستور مرجعيّة عليا للدولة، والقانون مصدراً لتنظيم شؤون الدولة والمجتمع، والاحترام الكلّي لمبدأ الفصل بين السلطات، يوضّح مقدار البون الشاسع بين مصر الانقلاب وألمانيا أو غيرها من الدول الديمقراطيّة.

صحيح أنّ لكلّ دولة ولكلّ مجتمع خصوصياته، وميّزاته في التحول والتطوّر. ولكن مع ذلك، لابدّ من القول إنّ التجربة التركيّة قد تكون الخطّ الثالث الذي يمكن أن يكون بديلاً عن الثورات وعن الانقلابات، وهو ما نحتاجه بشدّة في منطقتنا العربية، وفي عالمنا الإسلامي، المشبعين بالتراث وبالتاريخ، علّنا نتمكّن من الانتقال بيُسرٍ وسلاسةٍ ضمن مساراتٍ متدرّجةٍ وهادئة إلى العصرنة والتحديث، بما يتلاءم مع مجمل الروح الشرقيّة والروح الإسلامية، وبما يحفظ إرادة الناس من التغريب الفجّ، والذي ينشلها في المقابل من الاحتضار الذي لم تبرحه منذ سقوط بغداد وغرناطة.

هي رحلة كبرى، تنقلنا بين عواصم مختلفة من الغرب إلى الشرق، لنستقرّ في النهاية في منتصف المسافة ما بين القاهرة وإسطنبول، ومن يدري، قد يكون المستقرّ في دمشق.

تعافت ألمانيا من نازيّة هتلر، وشفيت إيطاليا من فاشيّة موسوليني، بعد هزيمة جيوشهما في الحرب العالميّة الثانية، لكنّ إسبانيا فرانكو التي تلقّت الدعم من هتلر وموسوليني لم تتعافَ من الديكتاتوريّة إلّا بعد سنوات من وفاة الجنرال فرانكو في العام 1975. أمّا اليونان، فلم تستطع إطاحة حكم جنرالات انقلاب 1967، إلّا بعد سبعة أعوام على استلامهم السلطة، ومنذ 1974 تعيش البلاد في ديمقراطيّة تترسّخ يوماً بعد يوم.

في مقارنة أقرب إلى واقع بلدان الشرق، رأينا كيف كانت محاولة انقلاب عسكر تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016 مفصليّة، بل ذات أثر كبير في طريقة تفكير الأتراك عموماً، ليس الأفراد والمجتمع فقط، ولكن أحزاب المعارضة السياسية أيضاً، بعكس ما كانت عليه حال الانقلاب في مصر الكنانة.

أوقف الأتراك انقلاب العسكر بأجسادهم، عندما ألقوا أنفسهم تحت جنازير الدبّابات، وكان

تبدو المقارنة بين تجربة العسكر في مصر وتجربتهم في تركيا في غير صالح المصريين، فعلى الرغم من التشابه في بنية الاستبداد التي يؤسّس لها العسكر أينما حلّوا، إلّا أنّهم في تركيا لم يستخدموا الدين لتخريب المجتمع، بل على التضادّ من طبيعة المجتمع التركي المتدّين تم إلغاء الخلافة الإسلاميّة، وحوربت مظاهر التداخل بين الدين والسياسة، حتّى وصل الأمر إلى منع رفع الآذان في المساجد باللغة العربيّة، ومنع ممارسة بعض الشعائر الدينيّة، مثل الحج ومنع تدريس الدين الإسلامي. وكان لهذا الأمر أثران بارزان: تطوّر مؤسسات الدولة بمعزل عن تدخّل الدين، وبالتالي استقلالها بشكل كبير واتجاهها نحو العصرنة والحداثة، الأثر الثاني، تشوّق المجتمع التركي إلى العودة إلى أجواء الحريّة والتسامح من أجل العودة إلى إمكانيّة ممارسة حقّه بالتدين من عدمه، وهذا ما تجلّى في انتخابات عام 1950 التي فاز بها فوزاً ساحقاً حزب الاتحاد الديمقراطي بعدد 318 مقعداً من مقاعد البرلمان، وعلى أساسها استلم عدنان مندريس رئاسة الوزراء وجلال بايار رئاسة الجمهورية.

ساهم إبعاد الدين، مؤسساتٍ وفكراً عن السياسة في تركيا، بلا أدنى شكّ، في تغيير البنية العقلية، ليس للدولة التركيّة فحسب، ولكن للشعب التركي أيضاً. أمّا في مصر، فقد لعبت المؤسسة الدينيّة، ممثّلة بالأزهر، دوراً دينياً كبيراً وجوهرياً في الحياة السياسية والاجتماعيّة، فقد أفسح العسكر المجال واسعاً أمام مؤسسات الإسلام الرسمي، للعمل على تثبيت دعائم حكمهم من جهة، بينما استثمروا كثيراً في محاربة تيّارات الإسلام السياسي، متمثّلة بالإخوان المسلمين والسلفيين من جهة ثانية. وكان لهذا الاستثمار في العلاقة الملتبسة بين الدين والسياسة الأثر الأكبر على مؤسسات الدولة المصريّة، وعلى بنية المجتمع المصري وعقليته أيضاً. وفي مثال واضح على هذا الاستخدام، نجد مسألة إحالة قضايا الجنايات إلى مفتي مصر، للنظر في سلامة الحكم القضائي بالإعدام، تنفيذاً لنص المادة 2/183 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، كذلك مسألة الرقابة على الفكر التي مارستها مؤسسات الأزهر، استنادً إلى فتوى من مجلس الدولة، تعطي للأزهر صلاحيات مراقبة الأعمال الفنية والمصنفات السمعية والبصرية. واستناداً إلى هذا الدور، صدرت عشرات القرارات بمنع الكتب.

في المقابل، لم يكن سلوك الساسة الأتراك بعيداً عن استغلال واقعة الانقلاب، لتحقيق مكاسب

الخوف من استمراء التجاوزات، والقدرة الكبيرة على تجاوز القانون، والسهولة النسبيّة في تغيير الدستور، من خلال آليات بسيطة، يمكن لأي حزب يملك الأكثرية في الانتخابات أن يلجأ إليها، تعطينا المؤشر القويّ بأنّ الدولة التركيّة ما تزال بحاجة لوقت كثير، لتتجذّر فيها سيادة القانون وفصل السلطات، لكنّ وقفة الشعب التركي الواعية لمخاطر الانقلاب تجعلنا نثق بأنّ تركيا ماضية بقوّة نحو هدفها باستكمال عناصر الحكم الرشيد.

على الجهة الأخرى من العالم، لا يُنسى أنّ قاضياً محلّياً، وليس فيدرالياً، كان قد أوقف تنفيذ أمر رئاسي صادر عن الرئيس الأميركي، قبل عامين، بينما في قلب الشرق كان رئيس المحكمة الدستوريّة العليا في مصر، أحد أبرز الشخصيات التي ثبّتت انقلاب العسكر وأعطته الشرعيّة. هذا الفارق الجوهري في القيمة والمكانة التي يحتلّها الدستور مرجعيّة عليا للدولة، والقانون مصدراً لتنظيم شؤون الدولة والمجتمع، والاحترام الكلّي لمبدأ الفصل بين السلطات، يوضّح مقدار البون الشاسع بين مصر الانقلاب وألمانيا أو غيرها من الدول الديمقراطيّة.

صحيح أنّ لكلّ دولة ولكلّ مجتمع خصوصياته، وميّزاته في التحول والتطوّر. ولكن مع ذلك، لابدّ من القول إنّ التجربة التركيّة قد تكون الخطّ الثالث الذي يمكن أن يكون بديلاً عن الثورات وعن الانقلابات، وهو ما نحتاجه بشدّة في منطقتنا العربية، وفي عالمنا الإسلامي، المشبعين بالتراث وبالتاريخ، علّنا نتمكّن من الانتقال بيُسرٍ وسلاسةٍ ضمن مساراتٍ متدرّجةٍ وهادئة إلى العصرنة والتحديث، بما يتلاءم مع مجمل الروح الشرقيّة والروح الإسلامية، وبما يحفظ إرادة الناس من التغريب الفجّ، والذي ينشلها في المقابل من الاحتضار الذي لم تبرحه منذ سقوط بغداد وغرناطة.

هي رحلة كبرى، تنقلنا بين عواصم مختلفة من الغرب إلى الشرق، لنستقرّ في النهاية في منتصف المسافة ما بين القاهرة وإسطنبول، ومن يدري، قد يكون المستقرّ في دمشق.

حسان الأسود

كاتب ومحامٍ وحقوقي سوري، المديرالسابق للهيئة السورية للعدالة والمحاسبة، مقيم في ألمانيا.

حسان الأسود

مقالات أخرى

07 يونيو 2024

19 مايو 2024

16 ابريل 2024