11 ابريل 2017

اللجوء... أزمات مستدامة

نداء الدندشي

كاتبة وباحثة سورية، درست التاريخ والآثار في جامعة دمشق، عملت أمينة متحف حمص من 1988إلى 2009. من مؤلفاتها (حمص... لما اكتملت). نشرت دراساتٍ عن عمارة مدينة حمص القديمة.

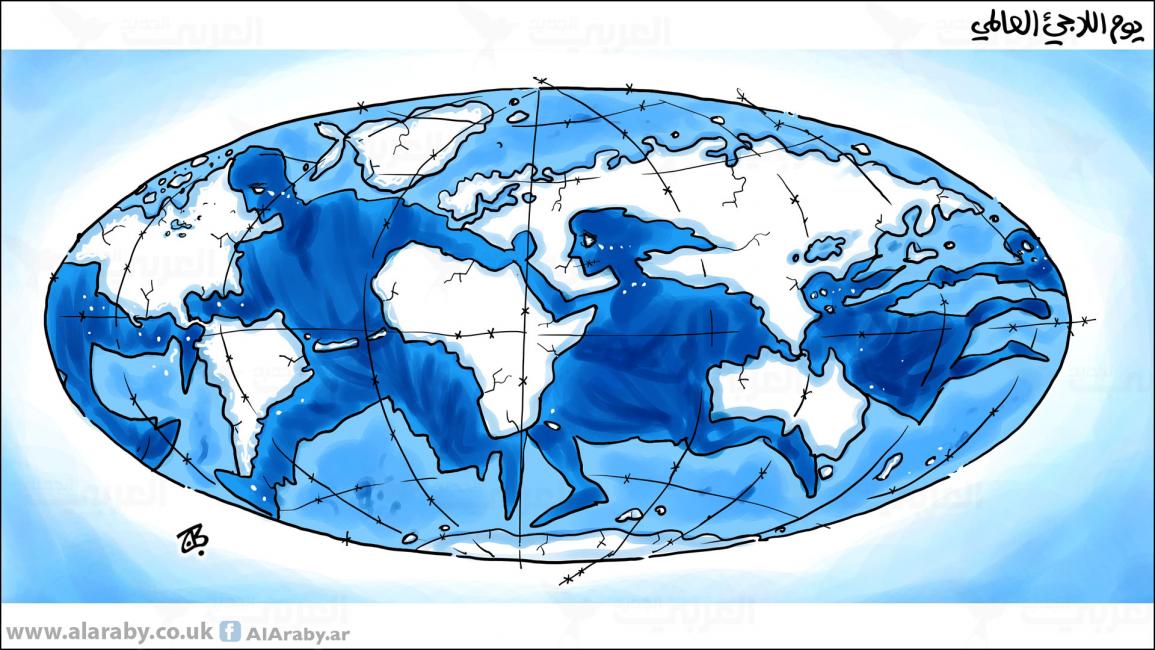

تتسع رقعة المناطق المضطربة في العالم، وتضاف باستمرار دول أخرى إلى قائمة المناطق الملتهبة والمنكوبة، في سؤالٍ لا يجد له جواباً منطقياً لدى التمعن في تحديد هذه النقاط على خريطة العالم. ويُلاحظ أن هذه المناطق لا تحظى بفرصةٍ للهدوء والسلام، مهما بذلت الجهود لإخمادها (!). يترافق مع هذا ظهور أزمة فرارٍ من المناطق الملتهبة، وأزمة لجوء إلى الدول المجاورة، وأزمة توطين في مناطق العالم المتقدم، أي تُضاف إلى مشكلات العالم أزماتٌ أخرى، لكلٍّ منها نتائجها السلبية، مهما تضافرت الجهود للحد من النتائج السلبية.

تنتج هذه الحركة المعقدة حماسةً للدفاع عن الهوية لدى كل الأطراف المتضرّرة، كون اللجوء حركة هجرة قسرية، تحدث تحت وطأة ظروفٍ خارجةٍ عن إرادة الأشخاص الفارّين، وليست هجرةً طوعيةً تدفع باتجاهها جملة من الأحلام الوردية، أو الرغبة الشخصية لتحقيق طموحات ما. يغادر الفارّون من الموت أوطانهم رغماً عنهم، وهم يحملون معهم مشكلات إفلاسهم، وثقافات وقيم المناطق التي جاؤوا منها، يُضاف إليها عدم قدرة كثيرين منهم على التأقلم مع أي محيطٍ خارج ما ألفوه.

تختلف، بالتأكيد، ثقافة القادمين، جذرياً، عن ثقافة وقيم مناطق اللجوء، هذه الأعباء تلقي بثقلها على حياتهم، وعلى المجتمعات الحاضنة لهم، ما يولّد صداماً يسبّب بعض الخلل الاجتماعي للطرفين. وفي رد فعل عفوي، تظهر أولاً تحركات احتواء ومؤازرة ضمن مجتمعات الدول المتطورة التي غالباً ما تكون هدفاً للفارّين. تقود هذه التحركات جموع المناهضين للحروب حول العالم، والمتعاطفون مع القضايا الإنسانية. لكن أعداداً لا بأس بها من اللاجئين يتعرّضون للصدمة لدى مواجهتهم نمط حياةٍ يختلف، بشكله وبأدواته المتطورة، عما تركوه خلفهم، ما يدفعهم إلى الانزواء داخل تجمعاتٍ خاصة بهم. يتقبلون ما يقدّم إليهم، لكنهم يمارسون، في تجمعاتهم المغلقة، عاداتهم التي يألفونها، في تحرّكٍ يهدف إلى دعم بعضهم بعضاً. وتظهر لديهم، إلى جانب هذا، بوادر حساسيةٍ مفرطةٍ تجاه الآخر المختلف والمرفه أيضاً. لا يملك كثيرون منهم أدوات التغلب على الشعور المؤلم بالتميز، كونه يشكل حالةً خاصة وعامة في آن معاً. وينمو بداخلهم شعور نفسي محبط، أوجده الشعور بالظلم الذي رافقهم لحظة خروجهم القاسي من بلدهم، يتمثل، بصورةٍ واضحةٍ، برفضهم حالة التمييز التي يعانون منها بوصفهم لاجئين. هنا، يصبح التمسك بالعادات التي جاؤوا بها، وبثقافتهم المحلية وقيمهم، حالة دفاع عن الذات وعن الوجود وعن الهوية أيضاً.

في المقابل، تظهر، وبشكلٍ متنامٍ لدى المجتمعات الحاضنة في الدول المتقدمة التي ملت أفواج

القادمين الجدد، خصوصاً أولئك المختلفين، بالشكل والجوهر، عما اعتادوا رؤيته ومقابلته في مجتمعاتهم المحلية، سواء من حيث الشكل، كلون البشرة وتكوين الملامح، أو المظهر الخارجي، أي الاختلاف في الملبس، فهذا يعني انتماءً فكرياً مغايراً كلياً عما يعتنقونه من أفكار، أو يحملونه من مبادئ وقيم، ناهيك عن الثقافة المتجذّرة في عمق هذه المجتمعات (!). وهذا، بالطبع، يعزّز مشاعر الرفض والتعصب. أيضاً، تعمل حالياً وسائل الإعلام عملها في تعزيز حالة الرفض، فتتضافر الظروف كافة لإنتاج تجمعاتٍ تنزع، أحياناً، إلى إحداث الفوضى، تعبيراً عن رفضهم الغرباء. ببساطة، يتوجس كلا الطرفين من الآخر، خوفاً على ثقافته وهويته، ويرفض تقبل الآخر بما هو عليه.

يعيد هذا المشهد المضطرب إلى الأذهان حركة النزوح التي شهدها العالم في ستينيات القرن الماضي وسبعينياته، أطلقت عليها الدول التي عجرها أبناؤها "هجرة الأدمغة". لم تشكُ مجتمعات الدول المتقدمة من هؤلاء الوافدين الذين استوطنوا أرضها، وآثروا البقاء والعمل على أرضها، عن العودة إلى دولهم التي لم تقدّم لهم سوى ما يسدّ الرمق، كأجور لقاء أدائهم أعمالهم، أو تغلق أمامهم أبواب التميز والنبوغ، لأسبابٍ سياسية، ولرغبة الحكومات في عدم ايقاظ المجتمعات من سباتها، لكيلا تهدّد مناصب الحكام الدكتاتوريين الذين يطمحون للعمل رؤساء لبلادهم حتى وفاتهم، أو تحت شعارات ضرورة الالتزام الفني والفكري بتوجهات أحزابها التي يحلو لها أن تصفها بالتقدمية (!)، ففي تلك الحقبة من التاريخ، كانت جموع الوافدين إلى الدول المتقدمة تتبنى أفكاراً تطالب بحرية المجتمع وحرية الفكر أيضاً، ويلتزمون باحترام القوانين والنظم في الدول التي يقيمون فيها، ما ساعدهم على الانخراط في هذه المجتمعات، وكذلك الذوبان فيها، فلم يشكّلوا عامل اضطرابٍ أو فوضى، يمكن أن يؤثر على الأمن العام أو طمأنينة المجتمع، خلافاً لما يحدث الآن، أو ما تشهده الساحة العالمية من حالة ذعر وتوجس، حلّا مكان الترحيب والقبول السابقين.

اختلف الأمر، الآن، مع تقدّم ما يطلق عليها "الأفكار الراديكالية" الذي ترافقت نشاطاتها مع توقد الحروب الداخلية في دول المنشأ للاجئين، سواء كان القادمون ينتمون إلى أفريقيا أو أميركا اللاتينية، أو من دول العالم الإسلامي، واتخاذ حكومات العالم موقفاً ضبابياً إزاء ما يحدث، تمثل، في أفضل حالاته، بتجاهل الأذى الفعلي الذي يلحق بشعوب هذه الدول، ناهيك عن توجه الإعلام، في الدول المتقدمة، للنيْل من ثقافات الشعوب الأخرى، وتسليط الأضواء على النقاط السلبية لثقافة القادمين. وعلينا، هنا، عدم إغفال التوجه العام لبعض حكومات الدول الحاضنة في توجيه القادمين إلى تأدية الأعمال الدنيا، ما يفتح الباب واسعاً أمام تغذية مشاعر الامتعاض. وهذا من الأسباب الذي جعلت تجمعات المهاجرين المتضرّرة تشكل بيئةً خصبةً لتقبل الفكر الراديكالي بشتى صوره، الأمر الذي يفاقم حجم المعاناة، مخلفاً درجات قصوى من التوتر والتوتر المضاد.

هنا، لا يمكن للمنادين بالتعقل وضبط النفس أن يُحرزوا تقدّماً في مساعيهم، كون العقل يعتبر حالة مغيّبة أمام توقّد المشاعر المضطربة، لكن العمل على إدارة حواراتٍ لها أهداف محدّدة، تترافق مع وضع برامج مدروسة بعناية، تأخذ، بحسبانها، ضرورة دفع الجميع إلى احترام الاختلاف الثقافي. هي مسؤوليةٌ على غاية من الأهمية، للتوصل إلى إعادة إنتاج علاقاتٍ جديدةٍ، يحظى فيها الجميع بالتكافؤ. أما الشكوى والغضب، فلن يسببا سوى مزيدٍ من الآلام، يدفع ثمنها الجميع. يبقى الأهم، وهو العمل على إخماد نار الحروب الداخلية التي ولّدت حالة انعدام الأمان التي تدفع بقوافل اللاجئين خارج أوطانهم، للنجاة بأنفسهم وعائلاتهم. وهذه، لعمري، مسؤولية دول لديها القدرة على هذا، لكنها، حتى الآن، تبدو لا مبالية بالأمر.

تنتج هذه الحركة المعقدة حماسةً للدفاع عن الهوية لدى كل الأطراف المتضرّرة، كون اللجوء حركة هجرة قسرية، تحدث تحت وطأة ظروفٍ خارجةٍ عن إرادة الأشخاص الفارّين، وليست هجرةً طوعيةً تدفع باتجاهها جملة من الأحلام الوردية، أو الرغبة الشخصية لتحقيق طموحات ما. يغادر الفارّون من الموت أوطانهم رغماً عنهم، وهم يحملون معهم مشكلات إفلاسهم، وثقافات وقيم المناطق التي جاؤوا منها، يُضاف إليها عدم قدرة كثيرين منهم على التأقلم مع أي محيطٍ خارج ما ألفوه.

تختلف، بالتأكيد، ثقافة القادمين، جذرياً، عن ثقافة وقيم مناطق اللجوء، هذه الأعباء تلقي بثقلها على حياتهم، وعلى المجتمعات الحاضنة لهم، ما يولّد صداماً يسبّب بعض الخلل الاجتماعي للطرفين. وفي رد فعل عفوي، تظهر أولاً تحركات احتواء ومؤازرة ضمن مجتمعات الدول المتطورة التي غالباً ما تكون هدفاً للفارّين. تقود هذه التحركات جموع المناهضين للحروب حول العالم، والمتعاطفون مع القضايا الإنسانية. لكن أعداداً لا بأس بها من اللاجئين يتعرّضون للصدمة لدى مواجهتهم نمط حياةٍ يختلف، بشكله وبأدواته المتطورة، عما تركوه خلفهم، ما يدفعهم إلى الانزواء داخل تجمعاتٍ خاصة بهم. يتقبلون ما يقدّم إليهم، لكنهم يمارسون، في تجمعاتهم المغلقة، عاداتهم التي يألفونها، في تحرّكٍ يهدف إلى دعم بعضهم بعضاً. وتظهر لديهم، إلى جانب هذا، بوادر حساسيةٍ مفرطةٍ تجاه الآخر المختلف والمرفه أيضاً. لا يملك كثيرون منهم أدوات التغلب على الشعور المؤلم بالتميز، كونه يشكل حالةً خاصة وعامة في آن معاً. وينمو بداخلهم شعور نفسي محبط، أوجده الشعور بالظلم الذي رافقهم لحظة خروجهم القاسي من بلدهم، يتمثل، بصورةٍ واضحةٍ، برفضهم حالة التمييز التي يعانون منها بوصفهم لاجئين. هنا، يصبح التمسك بالعادات التي جاؤوا بها، وبثقافتهم المحلية وقيمهم، حالة دفاع عن الذات وعن الوجود وعن الهوية أيضاً.

في المقابل، تظهر، وبشكلٍ متنامٍ لدى المجتمعات الحاضنة في الدول المتقدمة التي ملت أفواج

يعيد هذا المشهد المضطرب إلى الأذهان حركة النزوح التي شهدها العالم في ستينيات القرن الماضي وسبعينياته، أطلقت عليها الدول التي عجرها أبناؤها "هجرة الأدمغة". لم تشكُ مجتمعات الدول المتقدمة من هؤلاء الوافدين الذين استوطنوا أرضها، وآثروا البقاء والعمل على أرضها، عن العودة إلى دولهم التي لم تقدّم لهم سوى ما يسدّ الرمق، كأجور لقاء أدائهم أعمالهم، أو تغلق أمامهم أبواب التميز والنبوغ، لأسبابٍ سياسية، ولرغبة الحكومات في عدم ايقاظ المجتمعات من سباتها، لكيلا تهدّد مناصب الحكام الدكتاتوريين الذين يطمحون للعمل رؤساء لبلادهم حتى وفاتهم، أو تحت شعارات ضرورة الالتزام الفني والفكري بتوجهات أحزابها التي يحلو لها أن تصفها بالتقدمية (!)، ففي تلك الحقبة من التاريخ، كانت جموع الوافدين إلى الدول المتقدمة تتبنى أفكاراً تطالب بحرية المجتمع وحرية الفكر أيضاً، ويلتزمون باحترام القوانين والنظم في الدول التي يقيمون فيها، ما ساعدهم على الانخراط في هذه المجتمعات، وكذلك الذوبان فيها، فلم يشكّلوا عامل اضطرابٍ أو فوضى، يمكن أن يؤثر على الأمن العام أو طمأنينة المجتمع، خلافاً لما يحدث الآن، أو ما تشهده الساحة العالمية من حالة ذعر وتوجس، حلّا مكان الترحيب والقبول السابقين.

اختلف الأمر، الآن، مع تقدّم ما يطلق عليها "الأفكار الراديكالية" الذي ترافقت نشاطاتها مع توقد الحروب الداخلية في دول المنشأ للاجئين، سواء كان القادمون ينتمون إلى أفريقيا أو أميركا اللاتينية، أو من دول العالم الإسلامي، واتخاذ حكومات العالم موقفاً ضبابياً إزاء ما يحدث، تمثل، في أفضل حالاته، بتجاهل الأذى الفعلي الذي يلحق بشعوب هذه الدول، ناهيك عن توجه الإعلام، في الدول المتقدمة، للنيْل من ثقافات الشعوب الأخرى، وتسليط الأضواء على النقاط السلبية لثقافة القادمين. وعلينا، هنا، عدم إغفال التوجه العام لبعض حكومات الدول الحاضنة في توجيه القادمين إلى تأدية الأعمال الدنيا، ما يفتح الباب واسعاً أمام تغذية مشاعر الامتعاض. وهذا من الأسباب الذي جعلت تجمعات المهاجرين المتضرّرة تشكل بيئةً خصبةً لتقبل الفكر الراديكالي بشتى صوره، الأمر الذي يفاقم حجم المعاناة، مخلفاً درجات قصوى من التوتر والتوتر المضاد.

هنا، لا يمكن للمنادين بالتعقل وضبط النفس أن يُحرزوا تقدّماً في مساعيهم، كون العقل يعتبر حالة مغيّبة أمام توقّد المشاعر المضطربة، لكن العمل على إدارة حواراتٍ لها أهداف محدّدة، تترافق مع وضع برامج مدروسة بعناية، تأخذ، بحسبانها، ضرورة دفع الجميع إلى احترام الاختلاف الثقافي. هي مسؤوليةٌ على غاية من الأهمية، للتوصل إلى إعادة إنتاج علاقاتٍ جديدةٍ، يحظى فيها الجميع بالتكافؤ. أما الشكوى والغضب، فلن يسببا سوى مزيدٍ من الآلام، يدفع ثمنها الجميع. يبقى الأهم، وهو العمل على إخماد نار الحروب الداخلية التي ولّدت حالة انعدام الأمان التي تدفع بقوافل اللاجئين خارج أوطانهم، للنجاة بأنفسهم وعائلاتهم. وهذه، لعمري، مسؤولية دول لديها القدرة على هذا، لكنها، حتى الآن، تبدو لا مبالية بالأمر.

نداء الدندشي

كاتبة وباحثة سورية، درست التاريخ والآثار في جامعة دمشق، عملت أمينة متحف حمص من 1988إلى 2009. من مؤلفاتها (حمص... لما اكتملت). نشرت دراساتٍ عن عمارة مدينة حمص القديمة.

نداء الدندشي

مقالات أخرى

31 أكتوبر 2016

31 يوليو 2016

25 يوليو 2016