09 يونيو 2023

استخدام احتلال الجولان

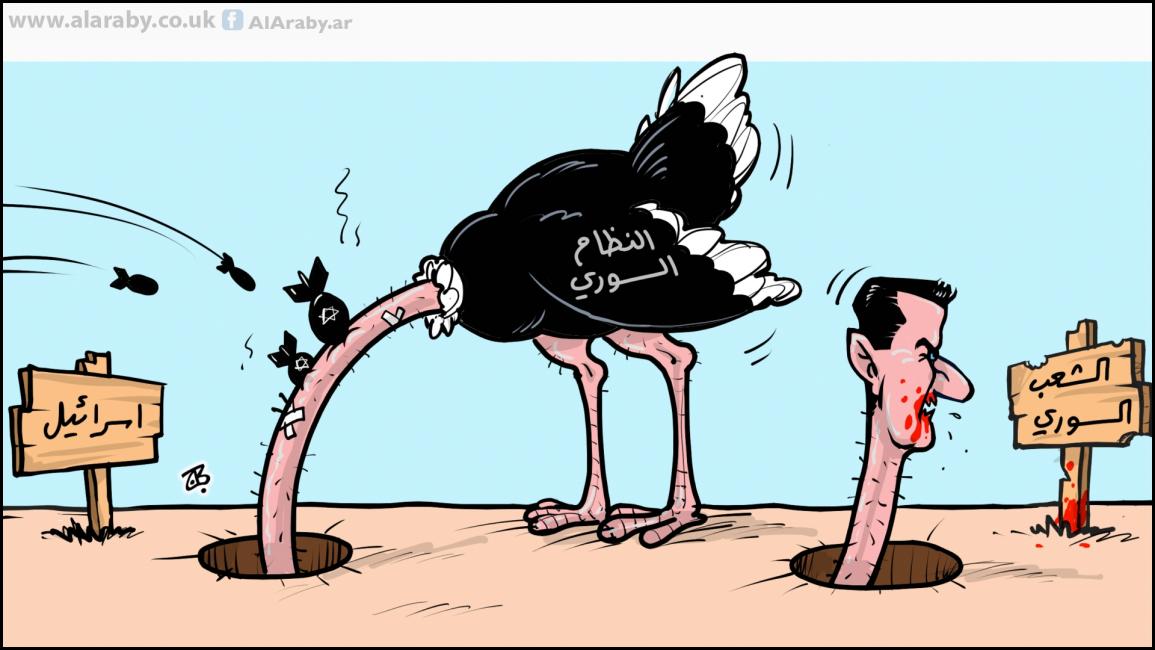

لم ينتظر أحد رد فعل من نظام الأسد تجاه قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالاعتراف بضم إسرائيل الجولان السوري المحتل منذ 1967، أكثر من الاحتجاج الإعلامي، فهذا النظام يوم كان "على رأس خيله" لم يستطع أكثر من ذلك، وقد تعامل مع قضية الجولان بشكل ذرائعي، ضمن حسابات دور هذا الاحتلال في تثبيت سلطته، أما اليوم فهو أضعف من أن يفعل أي شيء أكثر من الاحتجاج، إذ لديه ما هو أهم بكثير بالنسبة له.

عندما تولى حافظ الأسد السلطة كاملة بعد "حركته التصحيحية" في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1970، وجد نفسه أمام تحدّي احتلال إسرائيل الجولان، فمن جهة يقع عليه واجب العمل على تحريره، خصوصاً وأنه كان وزير الدفاع يوم احتلت إسرائيل الجولان، وأن استرجاعه سيمحو عار هزيمة حزيران 1967، وسيسجل له في سجل إنجازاته، وكان يحتاج مثل هذا الإنجاز لتوطيد سلطته المطلقة وتثبيتها، في بلد اعتاد أن يشهد انقلاباتٍ متكرّرة، لم تتوقف منذ استقلال سورية سنة 1946. ومن جهة أخرى، فإن لاستمرار احتلاله وظيفة تساعده على استمرار القبض على السلطة.

على الرغم من خشية الأسد من الدخول في حربٍ مفتوحةٍ مع إسرائيل، لم يكن أمامه من محيد عن تطوير قدرات الجيش، معتمدًا على السوفييت الذين دعموا سورية ومصر بقوةٍ لتمكينهما من استعادة الأراضي المحتلة سنة 1967 و"إزالة آثار العدوان". هنا دخل الأسد في حرب

تشرين (أكتوبر) 1973 التي كانت مرتبة مسبقًا بين الرئيس المصري، أنور السادات والولايات المتحدة وإسرائيل، لتحريك مياه الصراع العربي الإسرائيلي الراكدة، بقصد الوصول إلى اتفاق سلام بين العرب وإسرائيل، فكانت نتائج الحرب نصف هزيمة ونصف انتصار. وفي أثناء مفاوضات فك الاشتباك مع إسرائيل بوساطة أميركية سنة 1974، تمسّك الأسد باسترجاع مدينة القنيطرة، وكانت غايته أن تُلَتَقَط له صورة وهو يرفع العلم السوري عليها للقول إن الأسد قد حرّرها، وبالتالي حرّر نفسه من عقدة ذنب سقوطها، وسوَّق الأسد نتائج تلك الحرب أنها انتصار تاريخي، وأصبح يلقب ببطل التشرينين: تشرين التصحيح، وتشرين التحرير، على الرغم من أن الجولان لم يتحرر حتى اليوم.

ولكن "بطل التحرير"، بعد عقد اتفاق فك الاشتباك، كان على يقين أن أي حربٍ جديدة مع إسرائيل لن تكون في صالحه، وستؤدي إلى فقدان سلطته كاملة، وهو الأمر الذي أراد أن يتجنبه بأي ثمن، لذا منع أي عمليات من جبهة الجولان، وحافظ عليها هادئة، أي حافظ على وضع "لا حرب ولا سلام"، على الرغم من أنه سعى إلى استخدام جبهة لبنان والمقاومة الفلسطينية ورقة بيده في الصراع غير الحربي مع إسرائيل.

إذن، شطب الأسد من حساباته أي إمكانية لتحرير الجولان حربًا. وبالتالي، يصبح طريق السياسة والمفاوضات الطريق الوحيد. ولكن من تحليل سلوك النظام منذ 1974 وحتى 2010 يمكن الاستنتاج أن الأسد قد ساوى في حساباته بين تحرير الجولان واستمراره محتلًا، وقد دفعه هذا للتشدد في المفاوضات مع إسرائيل، فإن تحرّر بالمفاوضات يجب أن يكون كاملًا غير منقوص من دون أبسط تنازل، وإن لم تقبل إسرائيل بذلك فلا بأس أن يبقى الجولان محتلا، فقد كان يرى أن بإمكانه احتمال استمرار الجولان محتلًا، فلاستمرار احتلاله وظيفة، إذ يخدمه في تثبيت سلطته، فتقدّم له حجة استمرار الصراع مع إسرائيل استمرار إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي أعلِنَتْ في البيان رقم 2 صبيحة 8 مارس/ آذار 1963، وتبرّر الاحتفاظ بجيش كبير جدًا، وأجهزة أمن متضخمة، توجهت جهودها نحو ضبط الداخل. بينما ستؤدي عودة الجولان إلى سورية إلى فقدان كل تلك الذرائع، وبروز المطالب الداخلية العديدة، اجتماعية واقتصادية وسياسية، إلى المقدمة، ما يضعف قبضته على السلطة. لذلك

رفض الأسد دعوة السادات سنة 1977 إلى إبرام اتفاق سلام مشترك مع إسرائيل، فإضافة لما ذُكر هنا، وفي حال إبرام الاتفاق، سيخسر الأسد الدعم المالي الذي كان يقدم له من دول النفط العربية (1.5 – 2 مليار دولار سنويًأ آنذاك)، كما أن السلام مع إسرائيل سيعني أن مصر ستبقى الأهم، وسيكون دور الأسد/ سورية ثانويًا مع وجود مصر، بينما عداؤه خطوة السادات وتحريضه ضدها، وكان المناخ مهيأً، وأدى إلى إقصاء مصر بعيدًا، فأصبحت سورية دولة المواجهة الرئيسة، وضمن الأسد استمرار الدعم المالي من دول النفط، والدعم بالأسلحة من السوفييت، كما اكتسب دورًا سياسيًا بارزًا في الشرق الأوسط، ولم يكن ليقّدر له ذلك، لو أبرم اتفاق سلام مع إسرائيل.

استمر الأسد الأب بعقد جولاتٍ من المفاوضات مع إسرائيل لإبرام اتفاقية سلام وعودة الجولان، ثم استمر الأسد الابن بالتوجه نفسه، ولم تنقطع الجولات إلا لتعود ثانية، وبعضها معلن وبعضها غير معلن، وكان اتفاق السلام يقترب أو يبتعد، حسب السياسة الإسرائيلية، وكان الزخم قويًا بعد حرب الخليج الثانية، ومشاركة سورية فيها إلى جانب الأميركان، الذين قدموا وعدًا للأسد بالتوصل إلى اتفاق سلام يعيد السيادة السورية على الجولان، وعقد مؤتمر مدريد 1992، ثم كانت وديعة إسحق رابين التي تضمنت التزام إسرائيل بإعادة كامل الجولان، عبر اتفاق سلام كامل، لكن صهيونيا متشددا اغتال رابين، ربما بسبب هذا الوعد. ثم جاءت قمة

أخرى اقترب بها الطرفان من اتفاق ناجز في 26 مارس/ آذار 2000 في جنيف بين حافظ الأسد والرئيس الأميركي، بيل كلينتون، الذي كان متحمسًا لإبرام اتفاق سلام، ولكن تمسّك الأسد بالوصول إلى مياه طبريا عطل الاتفاق. وقد قال لي أحد الذين رافقوا الأسد أنه ذهب إلى جنيف، وفي نيته ألا يبرم اتفاق سلام مع اسرائيل، وربما أراد أن يتركه لولده بشار، كي يبرمه ليسجل في سجله ليعزّز عملية التوريث، ويبدو أنه قد كان في ظنه أن الاتفاق بشأن الجولان بات قريبًا.

من جهة الداخل السوري، وكي لا يطرح الشارع السؤال: ماذا يفعل "بطل التحرير" من أجل تحرير الجولان، وضع الأسد مسألة الجولان في العتمة، ومنع التركيز على هذه القضية في الإعلام أو في المناسبات العامة، لأن التركيز يكشف سياسة النظام "استخدام احتلال الجولان" التي كانت غير مكشوفة لعامة الناس، واكتفى النظام بالاحتفال بذكرى حرب تشرين و"تحرير" مدينة القنيطرة.

قبل سنة 2010، وبحسب ذاكرتي، أنجز صحافي في صحيفة رسمية تحقيقا بين طلاب جامعة دمشق، وكان السؤال: ماذا تعرف عن الجولان، وكانت الفاجعة أن جزءًا كبيرًا من طلاب الجامعة السوريين لا يعرف عن الجولان سوى الاسم. وبالطبع، منع التحقيق من النشر.

على الرغم من خشية الأسد من الدخول في حربٍ مفتوحةٍ مع إسرائيل، لم يكن أمامه من محيد عن تطوير قدرات الجيش، معتمدًا على السوفييت الذين دعموا سورية ومصر بقوةٍ لتمكينهما من استعادة الأراضي المحتلة سنة 1967 و"إزالة آثار العدوان". هنا دخل الأسد في حرب

ولكن "بطل التحرير"، بعد عقد اتفاق فك الاشتباك، كان على يقين أن أي حربٍ جديدة مع إسرائيل لن تكون في صالحه، وستؤدي إلى فقدان سلطته كاملة، وهو الأمر الذي أراد أن يتجنبه بأي ثمن، لذا منع أي عمليات من جبهة الجولان، وحافظ عليها هادئة، أي حافظ على وضع "لا حرب ولا سلام"، على الرغم من أنه سعى إلى استخدام جبهة لبنان والمقاومة الفلسطينية ورقة بيده في الصراع غير الحربي مع إسرائيل.

إذن، شطب الأسد من حساباته أي إمكانية لتحرير الجولان حربًا. وبالتالي، يصبح طريق السياسة والمفاوضات الطريق الوحيد. ولكن من تحليل سلوك النظام منذ 1974 وحتى 2010 يمكن الاستنتاج أن الأسد قد ساوى في حساباته بين تحرير الجولان واستمراره محتلًا، وقد دفعه هذا للتشدد في المفاوضات مع إسرائيل، فإن تحرّر بالمفاوضات يجب أن يكون كاملًا غير منقوص من دون أبسط تنازل، وإن لم تقبل إسرائيل بذلك فلا بأس أن يبقى الجولان محتلا، فقد كان يرى أن بإمكانه احتمال استمرار الجولان محتلًا، فلاستمرار احتلاله وظيفة، إذ يخدمه في تثبيت سلطته، فتقدّم له حجة استمرار الصراع مع إسرائيل استمرار إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي أعلِنَتْ في البيان رقم 2 صبيحة 8 مارس/ آذار 1963، وتبرّر الاحتفاظ بجيش كبير جدًا، وأجهزة أمن متضخمة، توجهت جهودها نحو ضبط الداخل. بينما ستؤدي عودة الجولان إلى سورية إلى فقدان كل تلك الذرائع، وبروز المطالب الداخلية العديدة، اجتماعية واقتصادية وسياسية، إلى المقدمة، ما يضعف قبضته على السلطة. لذلك

استمر الأسد الأب بعقد جولاتٍ من المفاوضات مع إسرائيل لإبرام اتفاقية سلام وعودة الجولان، ثم استمر الأسد الابن بالتوجه نفسه، ولم تنقطع الجولات إلا لتعود ثانية، وبعضها معلن وبعضها غير معلن، وكان اتفاق السلام يقترب أو يبتعد، حسب السياسة الإسرائيلية، وكان الزخم قويًا بعد حرب الخليج الثانية، ومشاركة سورية فيها إلى جانب الأميركان، الذين قدموا وعدًا للأسد بالتوصل إلى اتفاق سلام يعيد السيادة السورية على الجولان، وعقد مؤتمر مدريد 1992، ثم كانت وديعة إسحق رابين التي تضمنت التزام إسرائيل بإعادة كامل الجولان، عبر اتفاق سلام كامل، لكن صهيونيا متشددا اغتال رابين، ربما بسبب هذا الوعد. ثم جاءت قمة

من جهة الداخل السوري، وكي لا يطرح الشارع السؤال: ماذا يفعل "بطل التحرير" من أجل تحرير الجولان، وضع الأسد مسألة الجولان في العتمة، ومنع التركيز على هذه القضية في الإعلام أو في المناسبات العامة، لأن التركيز يكشف سياسة النظام "استخدام احتلال الجولان" التي كانت غير مكشوفة لعامة الناس، واكتفى النظام بالاحتفال بذكرى حرب تشرين و"تحرير" مدينة القنيطرة.

قبل سنة 2010، وبحسب ذاكرتي، أنجز صحافي في صحيفة رسمية تحقيقا بين طلاب جامعة دمشق، وكان السؤال: ماذا تعرف عن الجولان، وكانت الفاجعة أن جزءًا كبيرًا من طلاب الجامعة السوريين لا يعرف عن الجولان سوى الاسم. وبالطبع، منع التحقيق من النشر.